点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:陈均

明代戏剧家汤显祖的著作《牡丹亭》是昆曲舞台上盛演不衰的经典戏码之一,如今,这部诞生于400余年前的传奇迎来当代创作者的最新演绎。据媒体报道,由昆曲名家单雯、张军携手演绎的“2022上海大剧院版昆曲——重逢《牡丹亭》”于今年8月10日至14日在上海大剧院献上世界首演,引发诸多戏迷的关注。

程砚秋和俞振飞拍的《牡丹亭》宣传照(1937年)。

梅兰芳演绎昆曲《牡丹亭》时的扮相。

《牡丹亭》。

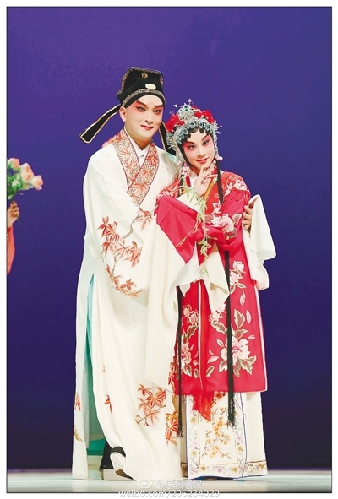

《牡丹亭》剧照。 本版图片均为资料图

《牡丹亭》又名《还魂记》,讲述了杜丽娘于梦中生情继而病死还魂,和梦中的书生柳梦梅人鬼相恋,终于起死回生缔结姻缘的故事。作为汤显祖戏剧创作的最高成就,《牡丹亭》从诞生之初便受到昆曲界广泛的喜爱,绵延至今,不仅成为各大昆曲剧团的保留剧目,甚至成为昆曲的代名词。

《牡丹亭》为汤显祖所撰《牡丹亭还魂记》之俗称,言杜丽娘柳梦梅事,为中国文学史上最著名的传奇之一。近些年来,国人常以汤显祖与英国莎士比亚并称,除二人都是逝世于同一年(1616年)外,最主要的原因是汤显祖《牡丹亭》之影响,使得国人以汤氏为中国传统戏剧之代表。而在半世纪前,国人大多以关汉卿与莎士比亚并驱,则是因彼时注意于《窦娥冤》之人民性,而现今或更关注文学性及人性,可见时代氛围与主题之变化。

《牡丹亭》为文学经典谱系

沈德符《顾曲杂言》云:“汤义仍《牡丹亭梦》一出,家传户诵,几令《西厢》减价”,此断语为《牡丹亭》评论之经典。一则确立了《牡丹亭》在戏曲史上之位置,即上续《西厢记》,下接《红楼梦》之文学经典谱系;二则证实了《牡丹亭》彼时之影响,而确立后世评价《牡丹亭》之基调。

《牡丹亭》“题词”云:

天下女子有情,宁有如杜丽娘者乎!梦其人即病,病即弥连,至手画形容传于世而后死。死三年矣,复能溟莫中求得其所梦者而生。如丽娘者,乃可谓之有情人耳。情不知所起,一往而深。生者可以死,死可以生。生而不可与死,死而不可复生者,皆非情之至也。梦中之情,何必非真,天下岂少梦中之人耶?必因荐枕而成亲,待挂冠而为密者,皆形骸之论也。

传杜太守事者,仿佛晋武都守李仲文、广州守冯孝将儿女事。予稍为更而演之。至于杜守收考柳生,亦如汉睢阳王收考谈生也。

嗟夫,人世之事,非人世所可尽。自非通人,恒以理相格耳。第云理之所必无,安知情之所必有邪!

此段文字乃是汤显祖《牡丹亭》之题旨,即“情”与“理”之关系,在末代中后期的思想氛围里,汤显祖之思想趋于“异端”,如师从于罗汝芳,受高僧达观之影响,正是在这种争辩的语境里,汤显祖提出“情”之说,以对抗主流之理学。《牡丹亭》里,杜丽娘生死之间的“三生之情”,恰是汤显祖思想之塑造。此剧之蓝本,并非“题词”里所言之事迹,而可能来自话本,如《杜丽娘记》。然此话本其实是普通的才子佳人类型,虽有生死之转换,但并不胜奇。汤显祖利用其架构,加以改写,更增添其奇诡,从而造就一惊心动魄之传奇。

《牡丹亭》最初并非为昆曲而作

《牡丹亭》大约于万历二十六年写就,即开始流传。汤显祖本人就有“玉茗堂开春翠屏,新词传唱《牡丹亭》。伤心拍遍无人会,自掐檀痕教小伶。”其传播,至少有三大特点:其一,改本甚多,如吕玉绳、冯梦龙、沈璟、臧晋叔等,一般以为汤显祖之传奇,长处在文辞,而短处在音律,常有不合律之处。因此,在著名的沈璟、汤显祖之争里,即有汤显祖之语“彼恶知曲意哉!余意所至,不妨拗断天下人嗓子”。究其因,或许是因为汤显祖之传奇原非为昆曲所作,后世推测应是海盐腔或宜黄腔,但随着昆曲影响的扩大,传奇的昆曲化程度愈深,因此以昆曲之格律视之,就多有不合律之处了。

其二,《牡丹亭》的传播,多是案头与家班,而较少在公共演出场合,如酬神或商业演出,这一点从明清时期的折子戏选本或曲选可见之。

其三,阅读《牡丹亭》之逸闻甚多,如俞二娘、商小玲之事,又如《吴吴山三妇合评牡丹亭》及《才子牡丹亭》,又如《疗妒羹·题曲》里的乔小青,都是耽读《牡丹亭》之事例。连《红楼梦》里,也有林黛玉听《惊梦》之“原来姹紫嫣红”之曲而神迷之描写。

汤显祖之“临川四梦”

近代以来,《牡丹亭》演出较多,如《游园惊梦》,几为昆曲之代名词,尤其是2004年起,白先勇策划青春版《牡丹亭》,后巡演全国及海外,推动了昆曲之普及,并改变了昆曲观念。《牡丹亭》更是成为昆曲之代表了。如今国内七大昆剧院团,大多可演《牡丹亭》本戏,2012年底,在北京,甚至还上演了一部大师版《牡丹亭》和七个昆曲院团齐演《牡丹亭》,一时蔚为壮观。各个昆剧院团都可演《牡丹亭》了,它的演出传统与传承,已成为现今昆曲传统的一部分。

其他与《牡丹亭》有相似情形的传奇,如汤显祖的另四部传奇《紫箫记》《紫钗记》《邯郸记》《南柯记》,又如李开先《宝剑记》等,皆是昆曲出现前后时期的传奇,本来最初并不用昆曲演唱。当昆曲流行后,其全本或某些折子,用昆曲敷演,并成为昆曲的重要剧目。

附言之,《紫箫记》为汤显祖所作第一部传奇,《紫钗记》为《紫箫记》之改写,与《牡丹亭》《邯郸记》《南柯记》合称“玉茗堂四梦”或“临川四梦”,王思任在《批点玉茗堂牡丹亭词叙》里评曰:“《邯郸》,仙也。《南柯》,佛也。《紫钗》,侠也。《牡丹亭》,情也。”其实,《紫钗记》与《牡丹亭》之“侠”与“情”,在儒家之范围,与《邯郸记》之“仙”(吕洞宾度化卢生,卢生在梦中度过了作为人的一生。)、《南柯记》之“佛”(淳于棼至蚂蚁国,以蚂蚁之身经历人的生命)构成了明代士大夫的基本的思想世界,即儒道佛之世界。(陈均)