点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:易扬

当我们回溯源远流长的中华历史,联想到海德格尔关于“此在”的伟大哲学时,不免会兴叹任何文化的留存和发展都包含着神秘的偶然性和必然性。试想,如果没有尘封地下、千百年来安然无恙的古老陪葬品,没有在朝代更替、战火兵燹中侥幸留存的典籍字画,又或是没有那些口口相传、手手相授的非物质文化遗产,我们是否还能像今时今日一样,跟上先人的脚步,重返古代的日常?然而,就算已经幸运地面对了大浪淘沙的古代文明,其背后的文化符号、蕴含的文化精神,很多又如阳春白雪,让人望而却步。于是,就有了近年来炙手可热的“名家小书”,专业出身的文化学者用“以小见大”的方式,将早已远去的古老物件、日常习性、生活场景条分缕析,重新映照在现实当下之中和普通读者身边。

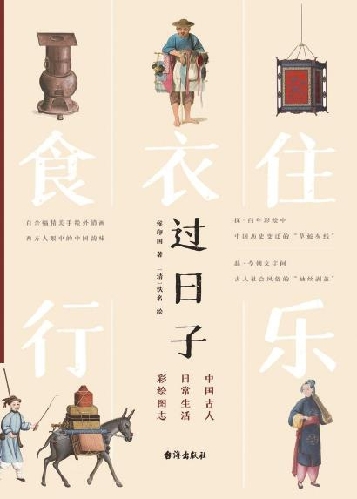

《过日子:中国古人日常生活彩绘图志》 侯印国 著 佚 名绘台海出版社出版

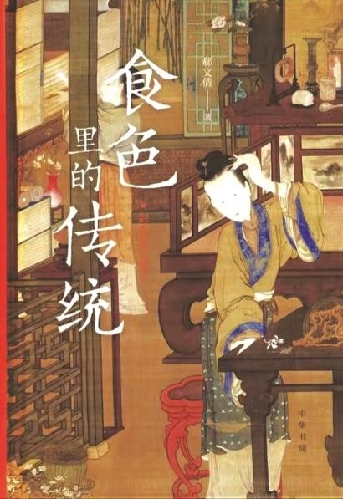

《食色里的传统》 郗文倩 著 中华书局出版

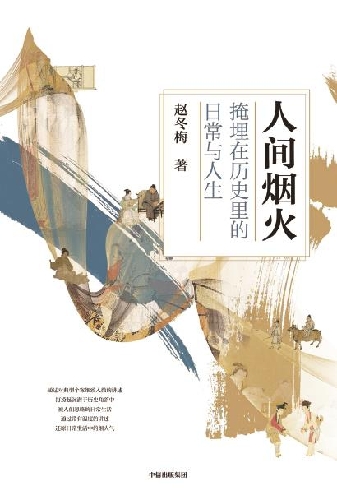

《人间烟火:掩埋在历史里的日常与人生》 赵冬梅 著 中信出版集团出版

“小事物”里的知识链

侯印国教授的《过日子:中国古人日常生活彩绘图志》(以下简称《过日子》)是一部典型的图文书。所谓“图”,都是海外收藏或者出版的珍贵外销画图片,包含了衣、食、住、行、乐五个方面的百余个子项;所谓“文”,则大多都是对应图片的注解说明、考据论证,既有科学严谨的就物论物,也有引人入胜的延伸拓展。正如赵冬梅教授在《人间烟火:掩埋在历史里的日常与人生》(以下简称《人间烟火》)的序言中所说:“传统历史记载中,如果没有重要人物、重大事件加持,‘日常’是看不见的。”而外销画的机缘巧合,正是把那些与大历史关联甚微的日常,颇有价值也颇为侥幸地留存了下来。

以《过日子》里的“服饰二十五图”为例,收录其中的官服着装者图画只有寥寥一张,而其他20余幅不仅刻画了更夫、鞋匠、理发师、酿酒工、花卉商贩等普通劳动者,也记录了弄蛇丐、捕蛙人、化缘者这些社会地位相对更低的群体。侯印国承接着古代注疏的客观中立精神,在外销画的所配文字中,几乎没有个人态度的明显流露,更多还是历史的溯源和知识的普及。比如“鞋匠”的配文,就详细介绍了古代极为细化的鞋匠门类分工;在“酿酒工”的说明中,则概述了古代记载酿酒技术的主要书籍;而解读“盆景花卉商贩”时,还延伸介绍了唐章怀太子墓中的盆景壁画和古代盆景艺术的鼎盛时期。《过日子》中的注释援引,除了正史典籍和法令条例外,还有大量的野史稗史、纪实小说、文人笔记、民间故事。比如在“捕蛙人”中,就生动记载了一位欧洲旅行者在士绅召集的盛宴上遭遇狗肉的有趣情境,看后让人忍俊不禁;而“弄蛇丐”也引用了《太平广记》记载的一位毛姓养蛇人的人生经历,虽简单几笔,但不无辛酸。

《过日子》采用的是“图配文式”的体例,图片重现情境、主导文字,视觉上直观鲜明,却也不可避免地限制了文字阐述的疆域。相比之下,郗文倩教授的《食色里的传统》和赵冬梅教授的《人间烟火》,则更加注重系统性的论述和全知性的讲解,但也没有像明朝后期的《长物志》《瓶花谱》那样,过于强调体例规整和结构严密,行文上则显得宽松自由。

同样以“服饰”为例,在《人间烟火》里,作者时常把此类知识型著作很少现身的“我”引入文中,无论是东北地区曾经流行的“小貂”还是一度被都市男女引为潮流的喇叭裤、蛤蟆镜,甚至就连“有一种冷叫作你妈觉得你冷”这样的网络流行语,都可以借助“我”的经历,信手拈来作为由头索引,不经意间就增强了代入感,拉近了读者距离。而《食色里的传统》的论证则更擅长突破单一的古代典籍,在现代作家的著述中寻觅到蛛丝马迹,在讲到古代服饰的配色时,郗文倩就连张爱玲笔下关于壮烈和悲壮这样看似毫不相关的论述,都能转化其中。

“小传统”里的哲学观

700多年前,明代哲学家王艮就提出了“百姓日用即道”的命题,他认为,任何宏大深远的圣人之道,都无一不蕴含在朴素日常的百姓生活之中;梁启超也曾在《中国历史研究法》中指出,“匹夫匹妇”的“日常饮食之活动”,对于“一社会一时代之共同心理、共同习惯”的形成,极具重要意义。无论是《过日子》还是《人间烟火》《食色里的传统》,在普及古人衣食住行乐等生活常识的同时,更重要的还是将其浸润其中“最寻常的人性、最朴素的情感”,以及中国千百年来厚积沉淀的哲学精神挖掘和展示出来,让读者在认知上实现知其表也知其里、知其然也知其所以然的有机统一。

早在《道德经》中,老子就提出了“治大国如烹小鲜”的观点,《吕氏春秋》也记录了关于“五味调和”的说法,这说明早在2000多年前,先哲们就已经把饮食的学问和治国的哲学紧密关联在了一起。《过日子》《人间烟火》《食色里的传统》三本书,都没有把饮食的范畴狭隘在食物本身,而是各有侧重地延展到了饮食的器具、历史、礼仪等方面,在细微之处洞察着隐匿其中的人生哲学和古人智慧。比如,《过日子》就重点介绍了32种形态各异的炉灶,在谈及风箱炉时,不仅讲到早期的风箱就是墨子笔下的“橐”,还引用老子“天地之间,其犹橐龠乎”的名言,阐明了老子由风箱衍生而出的无为而治的观点;《人间烟火》以时间为轴线纵览了中国几千年来的饥饿史、饮食发展史,在介绍《齐民要术》时,赵冬梅特意拎出贾思勰在《齐民要术》里对“树”的论述和司马光在《释迂》中的相关文字进行比较,她认为贾思勰“看到的是实打实的树”,是现实层面的“见树是树”,而司马光“透过树木看到的是道理”,是精神层面的“见树不是树”,颇具禅宗意味;而相对前两本书,《食色里的传统》里对于哲学精神的探究还要更深一些,在郗文倩看来,商代尹伊在烹饪方面提出的“合度”的追求就颇具中庸之道,古人对饮食之味的精微考究“看似属于吃之小道,却能蠡测文化大道”,餐桌礼仪中座次安排的“里”就是“礼”,削去棱角的大圆桌所倡导的正是消除席位尊卑、推崇平等沟通。

有趣的是,《人间烟火》和《食色里的传统》都介绍了古人餐饮方式的演变:从汉代到唐中期,宴席主要是分食制;而在唐后期就已经变成强调共享精神和尊重各取所需的围坐合食。“分食制”这种早在中国1300多年前就逐渐退出历史舞台的饮食方式,却很自然地让人联想到今日一人一份、独享盘中食的西餐,这既印证了《食色里的传统》序言里提到的“对比中外文化,大概没有哪一个民族能像中国人的祖先那样,在饮食生活中产生诸多创造和深刻的理解”,更让人不得不信服于在历史的流转更替中,中华文明所具有的特殊先进性和优越性。

“小解读”里的人文情

“以我观物,故物皆着我之色彩”。在郗文倩的《食色里的传统》和赵冬梅的《人间烟火》里,但凡对古代日常生活的解读,多少都附带着作者本人的态度,而侯印国的《过日子》虽然没有过强的个人感情流露,但对例证和引文的选择,又何尝不是体现着作者的立场和判断。

最具代表性的就是上述三本书都不约而同地记录了“缠足之习”。在侯印国的《过日子》里,即便可供作者表态的空间很小,但仍然留有“恶习”“摧残女性的病态美”这样极具主观情绪的字眼;在《人间烟火》里,赵冬梅调侃明末清初戏剧家李渔“是一个诚实的享乐主义者”,批评他“把‘金莲’当玩具细细把玩、津津乐道”;而在《食色里的传统》里,郗文倩虽然也对李渔嗜好小脚持否定态度,但却提出了另外一种观点,她认为李渔迷恋的并非缠足本身,而是女子缠足后仍然保持的灵活度,并称“李渔这些想法,无疑是相对自然主义的审美观念,对当时文人的畸形偏好不失为一种矫正”。赵冬梅和郗文倩对李渔的看法可谓完全相左,具有不同知识结构、人生履历的人,看待同一事件的观点必然不可能完全相同,也正因为此,当我们把《过日子》《人间烟火》《食色里的传统》放置在一起阅读时,所寻求的虽然也是知识上的互补,但更多还应该是观念上的碰撞,以及这种碰撞对读者思辨意识的唤醒和启迪。

值得一提的是,正如北宋张择端的《清明上河图》不仅被公认为是一幅“民俗风情画”,也被看作是“盛世危言图”一样,在《过日子》《人间烟火》《食色里的传统》这三本书中,同样贯穿着一根“主线”,那就是一切看似日常的生活,实则都潜伏着时代的裂变,蕴含着新的历史因素。比如三本书中都讲到清朝入关时提出缠足禁令,尽管声势浩大,但却收效甚微,这在某种程度上也说明推行民族压迫政策、大搞文化否定,都不是轻而易举的事情;又比如《食色里的传统》提到,袁世凯雷厉风行实行强制剪发,但因其蔑视个人权利和生命,便注定带来血雨腥风,所谓“革命”也以失败收场。

评论家吴亮在《夭折的记忆》里写道:“渺小日常才是生活真谛。”《过日子》《人间烟火》《食色里的传统》为我们开辟了一条认识上的新通道,透过古代细微朴素的日常,我们得以在千百年之后领悟到古今之间的必然贯通,找寻到平淡无奇中的特殊意义。(易扬)