点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:曹雪盟

对于王权之下父子关系的纠葛博弈,韩国的历史题材影视作品总是常拍常新。电影《思悼》应是中国观众最熟悉的作品之一。1762年,朝鲜王朝国王英祖以谋逆罪为由令世子李愃自裁,世子恳求无果,被关入一木柜之中,不予饮食,派百余名士兵看守,英祖亦亲自监刑。八日后,世子死亡,英祖高奏凯歌回宫,赐谥号“思悼”,史称“壬午祸变”。

《思悼》基本还原了这段历史,以顺叙和插叙两条线索,一经一纬交织呈现思悼世子的柜中八日与过往经历,勾勒出整个王朝的缩影,展现处于极端权力垄断下的父子对抗,以及权力可以令人面目可憎到何等程度。

思悼世子最终成为政治斗争的牺牲品。影片对人性的描摹与对权力的反思让这位与普通人相距甚远的世子有了被深切共情的可能,令观众扼腕叹息之余,也让这段历史在今天仍然回荡。

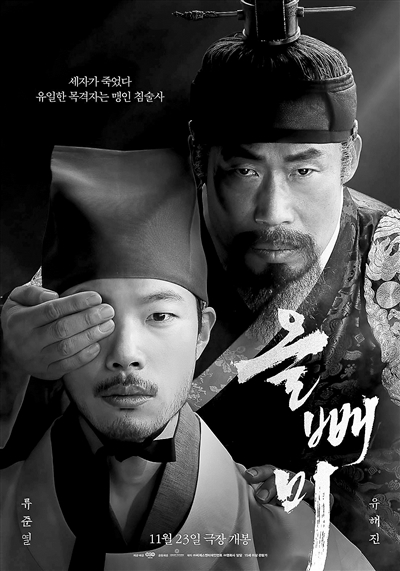

前不久问世的韩国电影《夜枭》同样把目光对准历史深处,讲述了另一个“父杀子”的故事。但相比《思悼》传记般的还原,《夜枭》在历史的留白处完成了一次真实与虚构的交汇。

《夜枭》的情节,来自朝鲜王朝仁祖与儿子昭显世子。这位仁祖,就是《思悼》中英祖的高祖父。

1636年,朝鲜不敌皇太极的军队,仁祖战败投降,向皇太极行了三跪九叩的大礼,昭显世子也被当做人质带走。经过了长达八年的人质生活,世子终于被清朝放还,但回国后仅两个月便突然去世。史书里寥寥数语记载,世子曾被诊断死于疟疾,但死状却是七窍流血,如同中毒。我们能够知道的是,他死后不久,世子嫔也被赐死,三个儿子被流放,他的葬礼规格甚至低于后来的思悼世子。

思悼世子之死留下了大量记载,但昭显世子的猝逝却留下层层谜团,种种猜测从未停止——其中最为盛行的观点认为,昭显世子是被仁祖命御医李馨益下毒杀害。《夜枭》就采纳了这一观点,以一场残忍冷酷的王权争夺,补上正史缺失的拼图。

《夜枭》的故事从昭显世子归国讲起。尽管这也是一个“父杀子”的故事,但《夜枭》的主角并不是父与子双男主,也不是任何一个留下姓名的历史人物,而是一名虚构出来的、患有罕见昼盲症的医师千京秀。光线充足时如同全盲不可视物,身处黑暗却眼前一片清明,千京秀就如同白天视力差、夜间视力好的猫头鹰——夜枭。一次偶然,他作为针灸师进入王宫,并意外目击了世子被害身亡的全过程。一个“盲人”成为一桩杀人案唯一的目击证人,由此踏上险象环生之路。

“人们不喜欢盲人所见之事。”这是千京秀装盲的理由。守夜时睡着的御医,僻静处与人偷情的宫女,那些见不得人、见不得光、希望借月黑风高遮蔽掩藏的阴私,却恰巧都能被他“明察秋毫”。装作目盲的千京秀,实际选择了让自己“心盲”,这是宫中的生存法则:耳聪目明不如装聋作哑,知道得越少才能活得越长。

但发现千京秀秘密的世子与众人不同,他不愿闭眼而活、视而不见,他将从清朝带回的放大镜送给千京秀,希望对方能够和自己一样,不仅要看,还要睁大双眼。

正是对“看见”和“表达所见”的坚持,导致了世子的死亡。仁祖一心追随已经灭亡的明朝,无法忘记三跪九叩的耻辱;而回归的世子见证了清朝的发展和西方先进的科技,期盼父亲摒除成见,化敌为友,顺应时代。

变革者总被视为威胁者,在世子和仁祖这里也不例外。世子对朝鲜固步自封的担忧和对新事物开明积极的态度,在仁祖眼中如同急不可耐夺权篡位的信号。事实上,怀疑的种子早已种下。清朝放回世子的举动本就被仁祖怀疑,“果出于好意而无别情耶?”观念相左更加深了“其心必异”的疑虑,世子被断定怀有某种不可测的野心。“嫌疑就是证据,审判就是有罪”,与《思悼》一样,无论赐死还是毒杀,都已然远非父亲对儿子的处罚,而是一次宁错勿漏的、绝对权力的掌控者对潜在挑战者的斩草除根。

但这场为了除掉“看见者”的谋杀却意外被千京秀看见。世子寝殿中,烛火燃尽,陷入黑暗,千京秀却看到了惊恐一幕——御医李馨益假称为世子治疗疟疾,将蘸了毒药的针扎满世子头部。蜡烛再次燃起,光明降临,失去视觉前的最后一刻,千京秀看到了七窍流血的世子望向他的最后一眼——那混杂着求救、恐惧、痛苦、了然的目光。

若无视,则可保安全,宫外的弟弟还等着他团聚;若无畏,则性命堪忧,仁祖正需要一个绝佳的替罪羊。当初接过世子给的放大镜的千京秀,也接过了世子期待的“看见”,主动走进这个无法抽身的漩涡。

义无反顾的千京秀仿佛开启“金手指”,为了躲避追捕,腿受了伤也能健步如飞,身躯瘦弱却能击毙王宫侍卫,又顺利得到文官集团的支持配合,甚至利用可救人也能杀人的针灸术让仁祖乖乖听话——一次次死里逃生,化险为夷。这段过于戏剧化的旅程,让人不难猜到他一定可以成功,与弟弟团聚的执念未曾带来两难的拉扯,以一己之力对抗强权也仿佛如履平地。一切的一切,为的都是让千京秀最后在众人面前高喊出那句“我都看见了”。

带着鲜明理想主义色彩的《满江红》成功让小人物重构了社会记忆,但千京秀还是输了。尽管他心明眼亮大声疾呼,但其实他以为可以为世子讨回公道的证据,不过是其他权力集团谋图上位的筹码。仁祖与领相达成拥立新世子的协议,王便仍旧是王,世子的死因依旧是疟疾。宫殿大门打开,阳光涌入,千京秀再度失去了视力,盲人高喊出黑暗的真相,身处“光明”下的众人却置若罔闻。

新的势力平衡搭建起来,千京秀迎来屠刀,却是一把迟迟未落的屠刀。创作者并不忍心杀死主角,甚至不愿留下想象摇摆的可能。时间切到四年后,仁祖病重,广招名医,千京秀再度入宫,用昔日御医对待世子的方式手刃仁祖。至此,故事落幕,回归历史——史书记载,仁祖与世子一样死于疟疾。

世子因“看见”而死,千京秀却因“看见”而活,并最终以个人化的方式为世子报仇雪恨。这一由“看见”构筑起的闭环,显现出创作者对工整的过度执著——绝对权力终会在真相面前失去力量,人民的眼睛总是雪亮。这显然是过于美好的想象。

《思悼》以一段残酷的历史谱成一曲挽歌,拨开鲜血淋漓的外表,探察权力与人性博弈的惨烈辱;《夜枭》则以一个小人物匪夷所思的能力与一项看似不可能完成的任务,为权力笼罩下的严酷带进一丝光亮。只不过,那高声疾呼的“看见”和大仇得报的快意终究停留于故事,那光亮也注定如同千京秀面前的旭日光芒,不意味胜利,只带来虚无。(曹雪盟)