点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

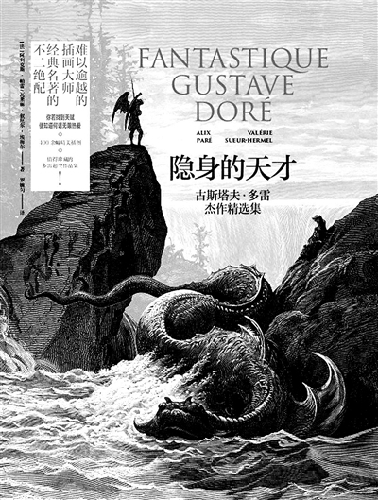

作者:唐克扬

多数人可能从来没听说过古斯塔夫·多雷(法语:Gustave Doré,1832-1883)。实际上,在人民文学出版社等出版的欧洲文学作品中,你大概率还是看到过他的插图。多雷作品集中提到艺术家自诩平均一天要画8张画。不管是不是夸大,对于注意力极度分散的现代人而言,这都是不可思议的事。19世纪的人却不难理解它的必要性。版画的英文就是print也即“印刷”,从艺术家到刻工到传播流传,这是一个完整的链条。那时掌握这门技术的人,相当于建立了一个视频号,再现世界,传达个性,就像后起的摄影术一样,属于一种时代“刚需”。

魔法与拙趣

此类版画让画画的我小时候一度很是着迷。铜版画看起来很像钢笔画,无穷无尽的线条的纠缠让画面充满了神秘的气息,用钢笔临摹这种图绘形式,我会纳闷版画家哪来的超常的耐心?当然对此不免是误解:由于“成像速度”的要求,这样一根一根追随效果的排线,只能交给刻工去“解释”。多雷并没有直接创作这些细致的线条,一般的工序,是他用蘸了水墨或水彩的画笔迅速作画,这样才能应付大量订单。假如是木刻,不同的粗细和浓淡就会搭配功能各异的刻刀;如果是蚀版,也要依靠雕刻师,先把粗放的块面转刻为晕线、交叉线或弯线,决定虚、实之分。

一旦你沉入多雷的奇幻世界,这些线条也随之消失了,不画画的人和画画的人,看这些画毕竟不同。作为艺术家,他发明了多项版画技术,但是实际执行这些技术的人——版面雕刻家,以及雕刻家雕镂的线条——这些技术呈现的过程,本不是一般观众关注的重点。读者看重的是色调的变化和明暗的效果,这也是画家手稿最初设定的起点;刻工就是一个在艺术家和看画人之间的人肉“装置”,仿佛一部留声机,把人的声音转化为唱片上的刻痕,再通过音箱把它们放出来。在作品中,19世纪人看到的是栩栩如生的影像。至于影像的载体其实是“得鱼忘筌”,就如同我们在高分辨率的画面中一般看不到“笔法”。那个时代的人一旦“梦想成真”,领略了画里的意义,就会自动忽略形象的成因。按照建筑理论家埃文斯(Robin Evans)的说法,你看着一位美女“出神”,被她的整体所打动的时候,不大容易再注意到她脸上的每一个细节。

多雷一旦掌握了这种魔法就停不下来,他那惊人的创作量也就顺理成章了。要知道,后来版画又发展出了新的技法,比如18世纪由法国雕版师普林斯(Jean Baptiste Prince)首创的“飞尘法”,可以用松香、沥青粉末撒在刻板上,轻松形成更加自然丰富的色调层次(一部分水彩画家也会使用类似的技法,增益画面的质感)。这种借重材料的“新”技术,多雷却执拗地拒绝——他宁愿严格遵守某种匠心的程序,就像胶片摄影家最初拒绝数码摄影一样。他们认为,胶片拍摄和洗印虽然也是一种技术过程,却比数码摄影多了很多手工的痕迹。类似的,多雷作品经历画家和刻工的双重创作,留有几分拙趣。

显然,数码永远比不上胶片这种神话,已被越来越发达的数字影像技术打破——无论是版画家用线条产生的明暗对比,还是“飞尘法”快速生成肌理,在人工智能艺术的范畴内它们都是“算法”,就算画家手抖产生的误差,今天也可以预料和复制——版画本来就是一种复制艺术,属于初期的文化生产的一部分。可是多雷这类人,沉醉在他们所能控制的微小“意外”中;他的发明,介于纯艺术创作和大众传播技术之间。这让我想起,在拓印技术也发达的中国,是时间滋生了金石学特有的个人趣味。刻版作品的版本和版本之间有着微妙的差异,那些喜欢“玩”的人,无论是面对缺笔少画,还是在漫漶而至的“石花”中,都能看到言外之意和不期而至的花样。

再创作

多雷的创作虽然统称为插图,却是对文学作品的再创作,或者,是对它们本来应该服务的对象的添油加醋。比如,在戈蒂埃的《弗拉卡斯上尉》中,主人公西戈尼亚克男爵接受挑战,战胜了不可一世的雅克曼·拉朗普耳德,“那个热衷剑斗的人一下子就低声下气了”。多雷为这一幕画上幽灵般的人影,高峙在山岩畔的道路旁,刻工的手,让背景中充盈着迷雾般的氤氲——月色,抑或夕阳、朝晖,看起来没有区别,虽然只是明暗对比给人的心理感受,总之显得比舞台上真正的光线还要明亮。西戈尼亚克控制了局面,“布兰格纳里耶、托格勒、皮耶格里倒在地上动弹不得,像稻草堆上的牛犊子”,画面恰如语言所述,但是似乎又比语言更有风趣。大多数时候,插画家多雷,是能够快速排布出戏剧画面的版画家多雷,又是辛辣的漫画家多雷、油画家多雷。他孜孜不倦地旅行,爱好文学,是一个似乎无所不能的创作者,而不是刻版匠。

全黑白的画面

在当代人看来,全黑白的画面难免有些晦暗。如前所述,这其实是误解——19世纪的画面里尽是想象的光,它们是由没有屏幕亮光的煤气灯下的“暗”衬托的。如同100年前著名的皮拉内西(Giovanni Battista Piranesi)一样,多雷痴迷的东西,恰恰是这些不宣之秘:“繁星之夜、高大的黑冷杉林、悬崖峭壁、剑斗、仙境般的城堡、飞翔的奇妙生物和海怪……”这些意象原本滋生于伟大文学作品的空白处,夏布多里昂、巴尔扎克、塞万提斯……但是最终,插画获得了和文学同等的地位。

类似的,古旧插画200年后成了真正的、时间的艺术,画家和画工一起获得了这项荣誉。线条可以表达明暗,体现动势。更有甚者,如果你盯着画面看久了,它们自己也有了生命;目光沿着线条滑动,仿佛坠入了空前繁复的迷宫——乍看之下什么意义也没有,走到尽头,路又出现了。形式和内容表里翻滚,成为一个撕扯着你的注意力的“再现的深渊”(abyss of representation)。(唐克扬)