点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:张知依 宋 羽

除夕夜,央视春晚上演了一场名为《栋梁》的视觉盛宴。伴随凤凰传奇组合的吟唱,梁思成手稿与12座古建筑群像次第展开。榫卯咬合的精密、斗拱层叠的韵律、祈年殿的穹顶与北京中轴线的恢弘,在三维建模与全息投影中交织成一首流动的建筑史诗。节目播出后,“春晚栋梁”话题阅读量突破3亿,网友盛赞其为“建筑界的《千里江山图》”“科技与文明的巅峰对话”。

在这场惊艳的亮相背后,是中央美术学院建筑学院师生团队长达6个月的匠心耕耘。从历史钩沉到技术攻关,从图纸推演到舞台实践,年轻一代艺术工作者用创新语言重构传统建筑之美。为了探寻这场文化实践的幕后故事,北京青年报记者走进创作团队,探寻《栋梁》孕育的每一个重要节点。

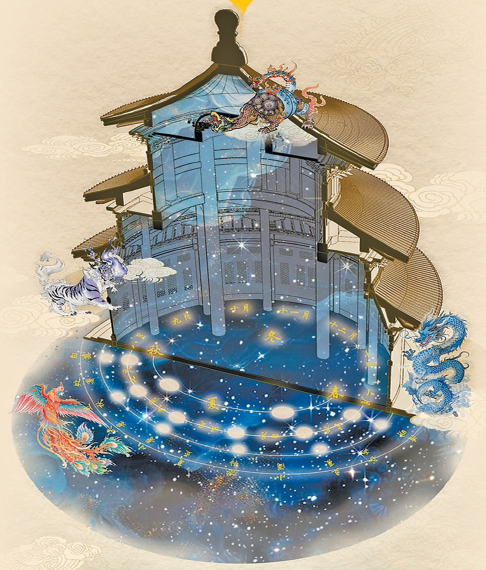

祈年殿的创意体现天人合一的理念

构思节目 叩响古建传承之门

在春晚启动仪式上,导演组提出打造聚焦古建筑的文化节目构想,这与中央美术学院建筑学院教授、博士生导师崔冬晖“让建筑开口说话”的理念不谋而合。作为参与春晚节目制作的“三朝元老”,崔冬晖曾主导2023年春晚装置设计与2024年《年锦》纹样秀,善于将传统美学融入现代舞台的宝贵经验,成为此次合作的重要基础。与此同时,深耕传统建筑研究多年的中央美术学院80后副教授史洋也加入创作团队,下定决心用舞台语言解码梁柱间的文明密码。他告诉北青报记者:“建筑是凝固的史诗,但大众对它的认知还常常停留在‘外观打卡’层面。”

在项目启动会上,这支年轻的团队定下创作纲领:既要展现单体建筑的营造智慧,更要揭示建筑群落的哲学体系。为此,10余名研究生就此开启了“学术考古”——从秦汉高台到明清宫苑,梳理出涵盖唐宋元明清各代、横跨南北地域的百余座经典建筑。研一新生赵文静在回忆创作过程时表示,4张A1纸拼接的思维导图像幅“建筑江山图”,每处标注都需考证史料。

崔冬晖回忆,筛选的全过程犹如文化基因测序——应县木塔展现辽代斗拱巅峰,佛光寺东大殿印证唐代遗风,颐和园长廊浓缩彩绘精髓……团队最终锚定四大板块:浓缩时代精神的建筑群像、演绎力学美学的斗拱结构、象征天人合一的祈年殿、体现礼制文明的北京中轴线。“这四重维度构成解读中国建筑的密码本。”崔冬晖说。

为了规避节目沦为“建筑PPT”,团队创造性地引入剖面视角。“建筑内部才是真正的智慧结晶。”史洋以佛光寺为例:“七铺作斗拱如莲花绽放,藻井彩绘星河璀璨,这些深藏殿内的瑰宝通过剖面透视图跃然舞台。这种‘外科手术式’的解剖手法,让观众得以透视千年建筑的骨骼与血脉。”

数字榫卯 重构传统营造法式

在创作团队中,承担祈年殿设计单元的是建筑学院研一学生陈竞所牵头的小组。经过比对,同学们在典籍中发现了数字隐喻:28根立柱对应二十八星宿,内外三圈石阶象征天、地、人三才。“这些数字不是巧合,而是古人对宇宙秩序的数学表达。”陈竞告诉北青报记者,为了将抽象的哲学概念转化为视觉语言,团队绘制了200余张分镜脚本:从星轨运行到农时节气,数字符号化作光点在立柱间流转,最终汇聚成祈年殿的穹顶星空。

在整体设计之中,北京中轴线篇章面临更大的挑战——如何用8分钟演绎7.8公里的文明轴线?视效团队采用“上帝视角+虫洞穿越”技术,镜头从永定门疾驰而过,前门箭楼、故宫三大殿、钟鼓楼在光影中次第闪现,最后以500米高空全景收束。“这相当于用IMAX巨幕播放《清明上河图》。”史洋解释,更精妙的是转场设计。当歌手从祈年殿藻井“飞升”至银河,斗转星移间,中轴线化作贯穿天地的金色光带,完成从具象建筑到哲学意象的升华。

节目中最具科技突破的当属斗拱篇章。通过动作捕捉技术,舞蹈演员的肢体运动实时生成三维斗拱模型——扬臂化作华拱,折腰形成昂嘴,32名舞者构成“人体营造法式”。“每个动作都需对应《营造法式》的尺度数据。”负责该板块的王茜茜透露,团队为此研发专用算法,将宋代“材分制”转换为动态编程指令,让古老模数体系在数字空间中重生。

青春共振 从高校到春晚创作实践

在这支创作团队中,95后、00后占比超过七成。这些曾被贴上“二次元”标签的年轻人,在此次创作过程中展现出惊人的文化自觉。刘慧贤与室友陈竞、刘若云组成“古建三姐妹”,清晨带着测绘仪穿梭天坛,深夜在工作室争论剖面图细节,甚至为考证佛光寺梁架比例,与山西文物局展开跨省连线。“我们不是简单的搬运工,而是文明的转译者。”陈竞的笔记本扉页写着这句话。

彩排现场带来的震撼远超预期。当祈年殿的全息影像在舞台旋转升起时,刘若云突然意识到:“三维建模放大了肉眼难见的细节——瓦当纹样的阴阳向背、斗拱出挑的微妙弧度,这些在实地考察中容易忽略的匠心,在数字世界里纤毫毕现。”这种技术反哺学术的现象,让崔冬晖感慨:“科技不仅呈现美,更能揭示美的成因。”

项目攻坚期恰逢春节前夕,团队在央美工作室度过别样“小年”。河南籍学生赵文静退了三次车票,最终带着父母寄来的饺子上岗;模型组通宵测试祈年殿旋转装置,用3D打印机“偷空”做了生肖灯笼。除夕夜,当《栋梁》在春晚亮相的那一刻,工作群被家乡亲友的截图刷屏——山西古建所的叔叔认出了佛光寺模型,苏州园林局的阿姨点赞歇山顶细节……“这一刻,传统文化不再是课本里的文字,而是一条活灵活现的文化纽带。”刘慧贤说。

破圈效应 文化自信的当代注解

节目播出后,在建筑学界掀起波澜。清华建筑学院教授在微博撰文:“《栋梁》完成了建筑科普的范式革命——用情感共振取代知识灌输。”更令史洋意外的是,节目片段被多地中学纳入美术教案,有地理老师用中轴线动画讲解城市规划。在青年建筑师社群,“栋梁体”成为热词:苏州某事务所将斗拱拆解成文创积木,西安团队用AR技术复原大明宫丹凤门……

00后观众在弹幕玩起“建筑梗”:“原来鲁班锁是三维版《我的世界》”“想去祈年殿数柱子”;银发族则从中看见文化乡愁——陈竞的奶奶把节目视频设为手机铃声,逢人便说:“这是我孙女盖的祈年殿!”这种跨年龄层的共鸣,印证了崔冬晖的创作理念:“传统文化不是博物馆的标本,而是流动的、可参与的当代叙事。”

元宵节前夕,创作团队收到特殊礼物——节目模型入驻故宫“古建科技展”。展览现场,小观众们用VR设备“走进”春晚版祈年殿,在斗拱间开启探秘之旅。这恰是《栋梁》团队的终极愿景:“当孩子们伸手触碰全息影像的鸱吻时,文化传承的齿轮已然转动。”史洋指着展墙上的团队合影说道。照片里,那群曾为0.1毫米误差争得面红耳赤的年轻人,此刻正站在梁思成手稿投影前,身姿笔挺如栋如梁。

当《栋梁》的尾声音乐响起,舞台大屏闪现北京中轴线的卫星俯瞰图。这条贯穿时空的文明脊梁,在春晚舞台完成从物理轴线到精神图腾的蜕变。正如节目结尾的题记:“从一木至广厦,自匠心达苍穹,此间挺立者,是为中国之栋梁。”此刻,荧屏内外,无数人下意识挺直脊背——文化传承的接力,永远需要这样的精神站立。(张知依 宋 羽)