点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:张立群

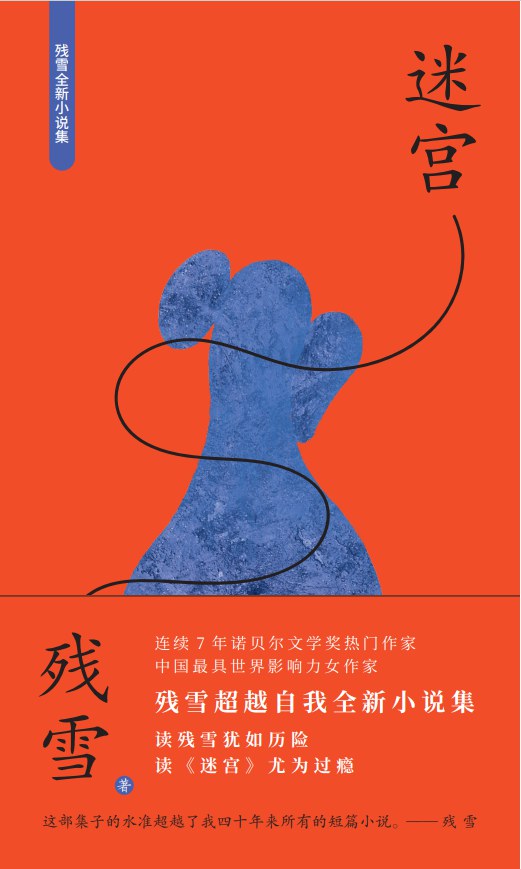

作为近年来获诺贝尔文学奖呼声最高的中国作家,残雪的文学活动总是受到特别的关注。2025年2月,残雪推出了自己的全新小说集《迷宫》,对存在的本质进行终极叩问。对于这部小说集,残雪自称“这部集子的水准超越了我四十年来所有的短篇小说”。尽管该小说集依旧延续着残雪一贯的艰涩难懂的风格,但这份创作宣言还是引起了众多读者对其进行解读、探索的渴望。

《迷宫》由5部短篇和一部四幕歌剧组成,显示了残雪当下的生活与创作之间的密切关联,也展现了她对生命和生活的全新理解。

在首篇《地心访客》中,主人公离子发现后院菜地里有块从地底下长出的石头,由此牵出了从“地心”长出“访客”的故事。“石头”似石非石、似动物非动物,它有来自地心的根基,既可以安静地生长,也可以自由地移动,到处行走,和同类聚合。与主人公离子不同的是,爹爹、舅舅、大弟并未因见到这种“石头”而感到惊讶。爹爹在“种子基地”工作,那些“种子”中就包括这些来自地心的访客。残雪对于“种子”的定义很广,爹爹和离子等也都是“种子”,其意在消弭人与自然之间的主客体关系。借助神秘的“种子”,残雪讲述了生命安静生长的过程:每个生命既是需要被发现、观察的客体,同时又是发现、观察的主体。不仅如此,每个人由于经历不同,认知途径也是不一样的。小说中的“爹爹”是种植者,“离子”是外围的巡视者,每个人的使命不同,观察角度和所得结论自然不同,但不变的是“种子”始终在生长,不为任何人的视角所影响。这种将人类降维为生态系统普通节点的书写策略,相较于《山上的小屋》时期对人性异化的单向度批判,显然更具生态哲学的整体视野。

次篇《苍姨的蜘蛛湾》以主人公苍姨将自己生活的地方命名为“蜘蛛湾”为开端,一句“蜘蛛湾的苍姨,谁不认识?”表明了苍姨的特殊地位。即使如此,苍姨也会在夜晚迷路,天亮才能钻出来。“蜘蛛湾”有各式各样的结构,就像一个蜘蛛网那样,曲径分叉、循环往复,人们可以以不同的形式存在、行走与生活,但永远也走不出自己编织的生活网。应当说,“蜘蛛湾”(谐音“蜘蛛网”)就是现实生活处境的写照,且网是由个人亲手织出来的。无论是苍姨还是外来者,他们的运动轨迹会经过“网中”不同的丝线,但网的质地、结构却不会发生本质的变化。这里发生的一切都是因苍姨的存在而决定的,一如她最后手里拿着的那包绒线,里面藏着一个宇宙,亦有大千世界。由此,我们可以得出一个结论:每个人都有自己的“蜘蛛湾”,它是以个人为单位、呈现其现实生活状态的一种形象化的表达。

《去好望角》《西双版纳的太阳》《西双版纳的事业》都是以西双版纳为背景展开的,在一定程度上,这三篇小说反映了残雪近年来的生活迁移和由此而勾勒出的“文学地理”轮廓。《去好望角》通过对普文、乌叔日常生活的描写,讲述了人生“爱去哪里就去哪里”的道理。“好望角”本身是具有深刻寓意的:相对于西双版纳的小城生活,去好望角这个行为隐含着遥远与未知。非洲南端的“好望角”又名“风暴角”,在历史上虽是欧洲探险者到亚洲的必经之路,但幸运和不幸、机遇与危险是共存的。由内地到西双版纳的普文,从开始的不适到后来熟悉这里的人和事,再到要被女孩子们编进谁也说不清的“藤香炉”,对未知的恐惧感始终围绕着他,其实也无异于在四海为家的路上去了一趟“好望角”。《西双版纳的太阳》的含义更进一层:“我”即男主人公咕咕,从内地来到西双版纳,在经历了本地疾病的折磨后终于成为了这里的一员。女主人公岩叶神秘、全能,在岩洞里居住并看护太阳,在探知欲的驱使下,“我”想了解这一切。经过岩叶的启发,“我”终于发现了这里的秘密。在西双版纳居住,每个人都有属于自己的“太阳”,即融入本地之后,每个人都应当有自己的灵魂栖息之所,只有真正理解了这一点,才算融入了本地的生活。而《西双版纳的事业》一篇正如标题一样,在西双版纳生活的米姨一样可以有自己的事业,一样可以有自己的爱情,这与年龄、性别无关,只与自己的心态和际遇有关。

如果从体裁角度审视《迷宫》,根据同名小说改编的四幕歌剧《陨石山》可谓一次大胆创新。残雪虽写过随笔和文论,但小说家的身份已随着她多年的文学实践固定下来。《陨石山》至少有两重线索。第一重是对人与动物如何共存的问题的探讨。某贫困山村多年来一直处于人和老虎共生的状态,但作家却更想借助剧中人表达“人虎杂居”的现实意义。在她看来,这种共生关系可以使人的生命更加健康。第二重是讲述女主人公吉林的选择与品格。为了救出也许并不存在的被困的“黑山羊”,吉林和慧敏选择炸开光秃秃的陨石山,即使身入冥府,也在所不惜。《陨石山》重复了残雪长期以来一直关注的人类生存问题,只是由于侧重点不同和体裁的革新,让读者看到了残雪的无限可能。

从1985年开始正式发表作品,到以《黄泥街》《山上的小屋》等作品步入先锋作家行列,再到2025年推出《迷宫》,残雪在40余载的创作生涯中从未停下探索的脚步。超现实主义以及魔幻、荒诞、变形等手法依然不时闪现在她的作品之中:像《地心访客》中那些不知名的、如动物一般的石头,《苍姨的蜘蛛湾》中具有象征意义的“蜘蛛湾”和网状叙事结构,《去好望角》中茶叶店老板娘将乌叔的头颅扭下来与其对话等,这些隐喻增加了《迷宫》的阅读难度,但在另一方面,也展示出残雪生动而鲜明的当代性探索。除了结合当下的生活环境确立小说的语境之外,在探究人类命运和生命本质的过程中,她也增加了更多现实的元素和温暖的情感,这不仅为其创作增添了几分亮色,而且也使其所要抵达的境地或曰作品本身的气象更为高远。从这个意义上说,小说集《迷宫》只是期待让读者获得丰富的阅读体验和深刻的人生感悟,而非着力于让阅读陷入迷宫本身,而在此过程中,残雪获得了一种超越以往的写作和生活上的满足。

(作者系山东大学人文艺术研究院教授)