点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:王一冰

2025年3月19日,著名京剧演员赵燕侠在北京仙逝,享年97岁。

赵燕侠被誉为京剧最后的一位大师,她的离去,宣告京剧大师时代的终结,然而,她的传奇不会落幕,从《白毛女》里的破茧成蝶到《沙家浜》中的“活阿庆嫂”,她创下了48场满座的神话。荀派京剧创始人荀慧生曾赞她“肯吃苦、脑子活”。赵燕侠把戏刻进了骨髓里,晚年仍念叨登台背词,直到谢幕前,她仍保持“演员不退休,退休就不是演员”的执念。

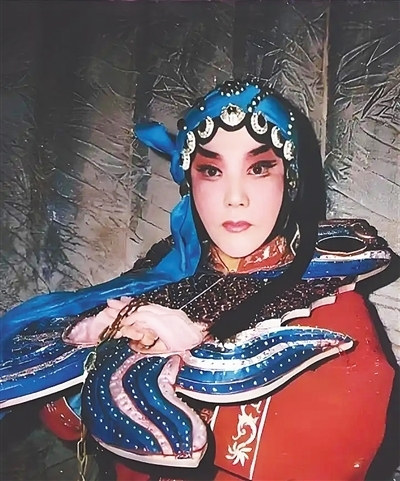

赵燕侠演出《碧波仙子》。

赵燕侠《玉堂春》剧照。

赵燕侠《白蛇传》剧照。

赵燕侠。

赵燕侠在《沙家浜》中的剧照。均为资料图

“五大头牌”,强强合作

北京京剧院的前身是建于1955年的北京京剧团,更加专注于传统剧目的保存、挖掘与整理。极具影响力的马连良、谭富英、裘盛戎、张君秋等名角挑班转制的各剧团先后合并,共同组建了北京京剧团的基本规模。诸多头牌的强强联合,之前只能在名流贵族的堂会、梨园义演的大合作戏上才能见到,北京京剧团的成立,使这样的强强合作成为常态,无疑拉升了京剧演出的艺术水准,打开了观众的眼界。

鼎盛时期的北京京剧团,除了“马谭张裘”之外,另有一位坤伶,虽然年纪轻、辈分低,但舞台魅力毫不让于四位前辈。她就是曾经自组燕鸣剧团、并于1960年携团并入的赵燕侠。赵燕侠的加入,正式形成了“马谭张裘赵”五大头牌的格局,这样雄厚的艺术实力,放眼中国,一时无两。而赵燕侠在这样的格局中,竟占一席之地。

赵燕侠加入北京京剧团时,马连良率全团列队欢迎,并亲自为她献花。入团首演《辛安驿》,谭富英亲自给她垫戏《晋楚交兵》。1928年出生,1960年的赵燕侠不过32岁,而此时的马连良、谭富英都已年近花甲,赵燕侠究竟有什么样的本领,受到老前辈们如此器重?

赵燕侠是天津人,“行内”出身,父母双方的家族成员多为梨园子弟。父亲赵筱楼对女儿的培养极为严苛,“打”就了她一身过硬的本事。这几乎是那个时代伶人成名的必经之路:只有经过严酷乃至非人的训练,才能够打下在激烈的演出市场竞争中出人头地、发家致富的基础。没有人的大红大紫是天上掉下来的,都是流汗、流泪、流血之后命运的眷顾。

她6岁登台,跟随家人,奔波于各地水陆码头之间,11岁出名,14岁闯荡北京,有幸得荀慧生的赏识,拜在荀慧生门下学戏。15岁贴演《十三妹》便得到叶盛兰、马富禄、侯喜瑞等名角的辅佐,一炮而红。四大名旦之一的荀慧生观看过赵燕侠《大英杰烈》《翠屏山》等演出之后感慨道:“这孩子有挑班的台风,在我的弟子中,恐怕她是最有希望的。”

此后,赵燕侠演出于京、津、沪等京剧演出重镇,与众多名家都有过合作,艺能增长,声誉日隆。

这位在演出市场的竞争中大红大紫的年轻演员,小小的身躯中,蕴含着巨大的舞台能量,她的到来,无疑会使北京京剧团的实力更上层楼。

继承开创,勇于创造

人人追求扬名立万,但扬名立万的代价却是饱尝苦辛。1960年,加入北京京剧团,意味着彻底摆脱了旧式艺人的身份,正式成为国家文化工作者的一分子,意味着艺术春天的到来。

在主人翁意识的鼓舞下,赵燕侠积极投身于国家文化建设的行列。一方面,她整理传承传统剧目,在《白蛇传》《碧波仙子》《玉堂春》《盘夫索夫》《荀灌娘》等剧中,在继承前辈艺人艺术创造的前提下,不断融入个人对艺术的理解,逐渐形成个性化的表演风格。她那干净、明亮、脆生的嗓音,准确、清晰的吐字,获得观众的认可和欢迎。另一方面,她还积极参与京剧现代戏的创排。编演现代戏,在京剧发展史上具有重要的里程碑意义,不仅体现着国家文化事业的动向,更是京剧艺术体制的重大转型。许多前辈艺人在现代戏的排演中表现出了不同程度的艺术语言隔阂、艺术经验不敷使用的问题。而赵燕侠凭借丰富的艺术储备和饱满的演出热情,克服了这些困难,出色地完成了京剧现代戏的排演任务。1958年,仅用8天时间,赵燕侠就排出了现代京剧《白毛女》。1964年,她与谭元寿、马长礼、周和桐等合作,成功移植排演了京剧《芦荡火种》。这出戏后来被更名为《沙家浜》。同年,赵燕侠还参与排演了京剧《杜鹃山》,该剧日后成为了京剧现代戏的精品,至今仍在舞台上演出,在票友间传唱。

相对于传统戏的继承和坚守,现代戏重视创造和开拓。赵燕侠在大量传统剧目的继承中守得住老先生留下来的“玩艺儿”;更在现代戏的排演中不断创造新的戏曲程式和艺术表现。赵燕侠在现代戏中的创造,被深深嵌入现代戏艺术表现规范之中,熔铸为新的京剧艺术体制的组成部分。

大地春回,再披春光

当雾霾被荡涤散去,大地春回。

一出出为观众们熟悉的传统剧目恢复上演。《辛安驿》回来了,《玉堂春》回来了,《白蛇传》回来了,《碧波仙子》回来了,《红梅阁》也回来了。那个因言获罪的李慧娘,终于可以向明镜判官申诉冤屈了。赵燕侠的艺术生命再度遍披春光。

1980年代的赵燕侠,积极响应对外开放的潮音,率先带领北京京剧院走出国门,向世界展现古老的东方戏剧的魅力,为京剧艺术赢得了更广泛的国际赞誉。面对改革,赵燕侠身体力行,率先组建改革试点团,在全国范围内巡回演出,逐渐探索市场化的演出之路。

仿佛找回了少年时代跑码头的热情,仿佛找回了刚刚加入北京京剧团的激动,然而滚滚向前的时代车轮却带走了一代人的青春。

从“舞台生活60周年”到“舞台生活80周年”,佝偻下去的只是肩背,喑哑下来的也只是嗓音,那颗为了艺术精益求精的心灵,并没有黯淡,反而更加悸动和澎湃。

文学家汪曾祺回忆赵燕侠时写道:“我坐在赵燕侠里面,要出去,说了声‘劳驾’,请她让一让,这位赵老板没有站起来,腾地一下把一条腿抬过了头顶:‘请!’前几年我遇到她,谈起这回事,问她:‘您现在还能把腿抬得那样高么?’她笑笑说:‘不行了!’我想再练练功,也许还行。”

演戏之余,她还将满腔的心血倾注于传艺授业,她的门人弟子在今天的京剧舞台上开枝散叶。

有人认为,可以将赵燕侠的表演命名为“赵派”。开宗立派,是对一个京剧演员最大的肯定。

如今,京剧已经成为众多分众舞台艺术的一种,在有限的范围内保持着活力。那些京剧辉煌时代闪亮的名字,早已逐一隐去。赵燕侠,作为搭上了时代的末班车,能够与大师比肩的名字,如今也已经划过天穹,成了远空里的星辰。

赵燕侠生于春天而又在春天离去,就像她的名字一样,那是一只美丽的燕子,在时代的云端起伏穿梭,终于追云而逝,在人间留下了声声绝唱,无穷回响。(王一冰)