点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:吴彧弓

日前,由中国美术馆、甘肃省文物局主办的“墨韵文脉——甘肃丝路艺术珍品展”在中国美术馆三层、五层展厅展出。该展览汇聚了敦煌研究院、甘肃省博物馆、甘肃简牍博物馆、中国美术馆收藏的240余件精品文物。其中,五层展厅以“书刻同辉”为题,集中呈现了马家窑彩陶、殷商甲骨、秦公鼎、汉简帛书、六朝写本、隋唐写经以及明肃府本《淳化阁帖》刻石等一系列珍品,生动勾勒出中华文明源远流长的汉字与书法的发展脉络。

回溯约五千年前的新石器时代晚期,马家窑文化的彩陶上神秘的刻划与绘饰符号,仿佛蕴藏着古老的书写密码。

刻“フ”宽带纹彩陶钵 半坡类型8.1×23cm 甘肃省博物馆藏

刻“フ”宽带纹彩陶钵的口沿外侧有一圈黑色宽带纹,纹饰间的横折记号镌刻清晰,两道线搭接的折角与末端刻痕的精细处理,明示出有意刻划的痕迹。

双钩纹双耳彩陶罐上的“Z”形纹、肢爪纹彩陶壶上的万字符“卍”,线条流畅而有顿挫,应是先书写后烧制而成,与彩陶上的其他纹饰图案浑然一体,既闪烁着先民智慧的火花,又昭示着汉字萌芽的雏形。

进入商代,甲骨文孕育而生,确立了汉字的基本构形方式,并因其兼具“六书”之“四体”:象形、指事、会意、形声,而成为结构成熟、功能完备的文字符号体系。展出的四块甲骨残片,尽管斑驳漫漶,仍可识读“丙”“卯”“其”“贞”“雨”等字,点画起收处尖锐的刀痕、衔接处方硬的折角,流露出刻凿与书写的韵味。

垂鳞纹秦公鼎 40.5×41.5cm春秋 甘肃省博物馆藏

商周亦是青铜时代的鼎盛时期,铸刻在青铜器上的铭文称“金文”,线条圆转浑厚、遒劲古朴,与细直刻写的甲骨文相比,更具笔墨的动态与韵致。展出的春秋时期的秦公鼎,腹部饰三周鳞片相错排列的垂式重鳞纹,腹内壁有两行六字铭文“秦公作铸用鼎”,虽不求布局规整,但笔势劲挺、结字秀美,显示出书写的规范与庄重。

文字的载体随时代发展而演变,所谓“镂于金石,书于竹帛”,在纸张广泛使用前,简牍是除金石铭刻外重要的书写媒介。“惟殷先人,有典有册”,揭示出简册制度的悠久历史。从殷商到魏晋的两千多年的漫长岁月中,简牍作为主要的书写材料被大量使用,这一时期也因此称为“简牍时代”。

一般来说,以竹制的称为“简”,以木制的称为“牍”;或细条形的称“简”(简札),方形的称“牍”(方牍),合称“简牍”。甘肃地区出土简牍6万余枚,以木简居多,材质多取自当地常见的松、胡杨、红柳等。这些简牍,蕴含、保留、书写、叙述了辉煌中华两千多年前在丝绸之路上的动人故事、真实事件、智慧光芒,可谓一部“百科全书”,对研究丝绸之路、中国古代史、中国书法史,具有重要的学术价值。

就书法而言,甘肃简牍连接起由篆到隶、由隶到草的书体发展轨迹。居延新简中的篆书习字,既保留了篆书字形,又带有轻快的似隶书的笔意;肩水金关汉简的签牌,隶书标志性的“蚕头燕尾”“一波三折”等体现得淋漓尽致;《仪礼》简、相利善敝剑册等隶书书风,显示出笔法精到、字法规整、章法完备的纯熟面貌。敦煌悬泉汉简、马圈湾汉简更有奔放不羁的自由挥洒,其中飘逸的长线、连绵的字势,大胆简化甚至突破了隶书的规则与秩序,使线条带有强烈的草书韵律与飞动感,彰显出鲜活而率真的意味。

在竹木载体上,简牍有其独特的书法技法和审美表现,历经千年而墨色如新、纤毫毕现,仿佛“活化石”,为今天探寻笔势、考察笔法提供了有效参照。每一枚简牍都是书法史的活页,点画间蕴含着书写者的意趣,方整谨严、灵动舒展、恣肆潇洒的日常书写之迹,编连起书法史的灿烂篇章。

随着造纸术的改进与推广,以及丝织业的发展,更为轻便易携的纸张、绢帛逐渐成为重要的书写材料。它们的应用普及,促进了知识的传播和经典的传抄,也为书法的发展开辟了更为广阔的天地,留下了大量实用性与艺术性并存的墨迹档案。彩绘墨书铭旌 202×47.3cm 汉代 甘肃省博物馆藏

汉代铭旌“姑臧东乡利居里壶”的鸟虫形点画别致,具有装饰性,尚存古篆遗风;“持书来”残纸的草书笔势迅捷,鲜活飘动;元致子方书的隶书流畅自然、雄健端庄。

魏晋以降,楷书逐渐成熟,成为官方文书、经典抄录,乃至日常书写的规范书体。《三国志·步骘传》抄本丰劲挺秀,刚健方硬;《大般涅槃经卷第六如来性品第四之三》亦多尖起顿收,隶意尚未褪尽而显高古;《大集经卷六》《金光明经》代表了唐人写经的成熟风范,结字匀称工稳、点画提按分明,骨力与丰润兼备;五代写本《大乘无量寿经》,则在工整中流动着书写的迅疾与草化……

在丝绸之路多元文化的滋养下,这些纸、绢文书并茂,使古代经典得以保存和流传,并在时光的淬炼中,演绎出由篆隶至真楷的书体流变,散发出动人而真切的墨韵芬芳。

纵观汉字的产生与书法的发展史,从文字的滥觞到书体的定型,从实用的书写到审美的自觉,书法,始终承载着历史的记忆,书刻着文化的传承,凝结着艺术的美感。

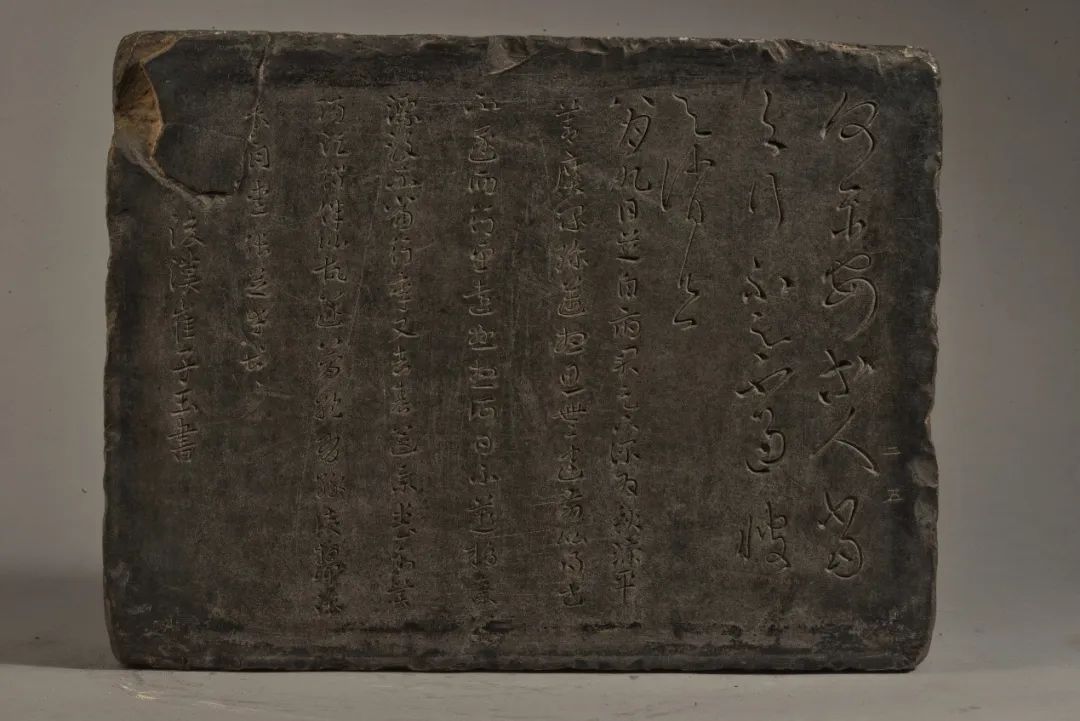

《肃府本淳化阁帖》刻石之一 明34×40×8cm 甘肃省博物馆藏

五层展厅的正中位置,陈列着15块明肃府本《淳化阁帖》刻石,一字排开,蔚为壮观,有如一座微缩的碑林。《淳化阁帖》,顾名思义,北宋淳化三年(992)由内府秘阁藏历代名家法书摹刻而成,被誉为“法帖之祖”,集法帖之大成,开“帖学”之风气。这部丛帖,多以“双钩填墨”的方式,力求精准地还原出103位书家、420件作品的真实笔迹、精妙笔法和生动笔势,对后世书法史的发展产生了深远影响。其中,行草书法帖甚多,特别是十卷中有五卷是被奉为经典的“二王”(王羲之、王献之)行草书,奠定并开启了以“二王”书法为圭臬的帖学传统。

随着时间的推移,《淳化阁帖》原石已不存,但其翻刻、重辑版本众多,质量良莠不齐。而明肃府本《淳化阁帖》刻石的底本,“浓嫣遒劲,神彩泛溢”,是品质上乘的宋拓本。刻石选用陕西富平县所产的富平石,又名“铜磬石”,石质坚润,叩之铿锵,刻后锲口平齐,历久弥新。摹刻者温如玉、张应召均工书法,善镌镂,历时七年,“纸凡数易,石必再更”,精益求精而终成此“砥行立名”之功绩。因此,刻石点画挺拔、笔势纵逸,可谓“新旧不爽,毫发俱在”,深得《淳化阁帖》原拓本真传。

从现存141块刻石中选展的15块几乎都是经典的行草书,从张芝的龙蛇飞动、索靖的银钩虿尾、王羲之的中和遒逸、王献之的豪迈纵横,到欧阳询的劲险峭拔、虞世南的温润含蓄、褚遂良的疏朗绰约、柳公权的骨力瘦硬等精彩纷呈,诠释着行草书的灵动与生机,串联起刀锋、笔锋交融的书法图谱。

丝路长歌辽远,文脉薪火相传。千百年来,广袤的甘肃大地不仅是东西方文明交融的千年走廊,更是汉字源流与书法演进的有力见证者。这一件件跨越时空的艺术珍品,是承载汉字与书法的物质媒介,是赓续中华优秀传统文化的基因宝库,更是中华民族生生不息、薪火相传的精神纽带,是中华文明绵延不绝、历久弥新的强大动力。

(作者单位中国美术馆展览部)