点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:王丫瑞

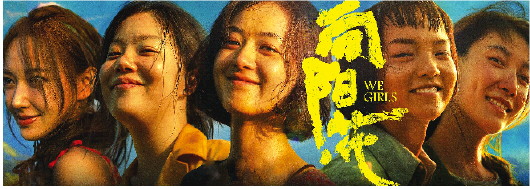

冯小刚执导、赵丽颖领衔主演的《向阳花》在清明档期上映,影片以粗粝的真实质感,塑造了一群在绝境中相互扶持、倔强生长的女性,她们用群体的力量改写命运。然而,影片对人物内核的简化处理和情节的急切推动,让影片在一定程度上沦为表面化的“群像模仿”,难以真正打动观众,引发更深层次的情感共鸣。

当虫安的非虚构文学小说《教改往事》改编成的电影《向阳花》出现在大众视野之下时,一场揭露刑满释放人员生活困境的冒险就此展开。影片从监狱生活讲至出狱后的艰辛,力求传达出这些女性所经历的不公、无助与反抗,但最终因对人物内核的简化、对情节发展的急切推动和对现实生活的表面化呈现,让这一场“向阳而生”的抗争沦为了低沉的暗喻。

原著中,虫安通过九段故事,展示了在困境中恶性循环、走投无路的九段人生。而在电影中,却强行通过各种巧合将多个人物关系紧紧捆绑在一起,高月香、黑妹、胡萍等人的友情发展缺乏循序渐进的逻辑铺垫,感情线突兀。影片中几人的关系升温没有明确的细节支撑,便显得像是为了表现团结的“群像感”而结合在一起,然而,这也仅仅只是对“群像感”的表面模仿而非超越。

文学作品中,独立个体充分抗争的表达扣人心弦,各个冲突与改变的前后转折都顺畅自然,对人物形象高光的塑造更加明晰,也蕴含着对黑暗面的批判。而影片中,高月香本应是一个饱经生活磨难、坚韧不拔的底层母亲形象,却被塑造成一个只会用嘶吼和暴力来解决问题的符号化人物。例如,在面对侵犯时,镜头不是聚焦于人物的恐惧与反抗的心理过程,而是用大量特写去展现暴力冲突的画面。黑妹作为假装聋哑人的独特角色,她的残疾却更多地被当作一种赚取观众同情的工具,而不是深入挖掘残障群体在社会中面临的困境,她的手语表达和无声的呐喊,在影片中更像是一种视觉上的震撼,而非对问题的有力批判。

影片《向阳花》以其独特的选材视角——聚焦刑满释放的女性,闯入大众视野,却在叙事节奏与情节合理性上存在漏洞。

影片开篇,高月香出狱,观众满心期待能跟随她的脚步,细腻地感受一个刑满释放人员重新融入社会的艰难过程,然而,高月香找工作的情节处理过于仓促,被拒的理由单一,缺乏深度挖掘。她仿佛只是机械地从一个面试场景跳到另一个面试场景,观众还未充分共情,她便迅速进入下一个生活困境。这种急促的节奏,让角色的挣扎显得流于表面,难以在观众心中激起深层的情感涟漪。比如,在她被污蔑偷窃的情节中,矛盾冲突的爆发和解决都在极短时间内完成,处理方式简单粗暴,没有充分展现角色在社会偏见下的无奈与抗争,“向阳而生”的含义没有被充分展现出来,便只能沦为空虚的暗喻。

尽管《向阳花》在叙事节奏与情节合理性上存在漏洞,但影片的立意仍值得称赞。它大胆地将镜头对准刑满释放女性群体,展现她们在就业、社会歧视、经济压力等多重困境下的挣扎求生,试图引发观众对人性救赎以及底层群体处境的深刻思考。只是,立意需要扎实的叙事来承载,若一味追求情节的跌宕起伏而忽视了叙事逻辑的节奏把控和人物内核塑造,最终只会让影片成为一个空有深度立意却难以被观众消化吸收的“半成品”。

(作者为山东艺术学院传媒学院学生)