点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:刘巽达

近日,由中国美术家协会、上海市文化和旅游局、上海文联等共同主办的“首届中国乡土绘画(农民画)作品展览”在中华艺术宫拉开帷幕。此次展览得到全国各农民画乡及作者的热烈响应和积极参与,共展出作品544件,其中38件为特邀画乡的巨幅作品,以独特的观察视角、生动质朴的艺术语言,呈现新时代中国乡村生产生活的新场景新风尚,展现出中国乡土绘画(农民画)创作的蓬勃生机。

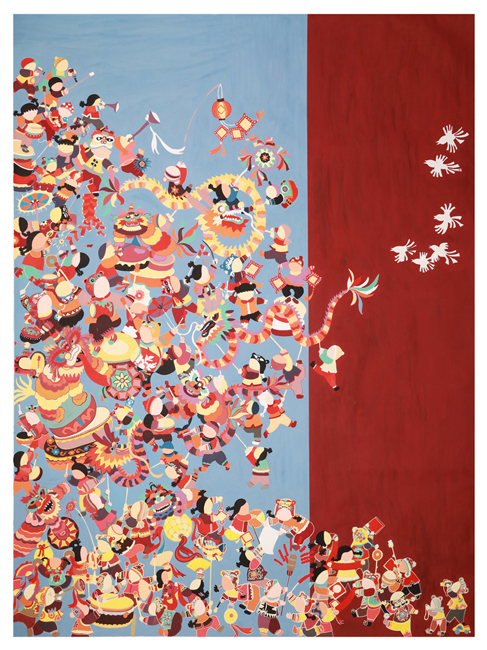

巨冰纯《童乐舞龙闹春图》275cm×210cm

此次展览的标题中,大家更为熟知的“农民画”被置于“乡土绘画”之后的括号中,暗示了某种概念更新的意图。为什么要推出“乡土绘画”的概念?其与“农民画”的关系如何?名词迭代的背后,反映了美术学界在全球化语境中对“农民画”进行学理重构的探索和思考。

之所以被冠以“首届”之名,乃因“乡土绘画”这一称谓首次被赋予权威性的象征。而括号中的“农民画”,既有“承上启下”的含义,也有“身在其中”的寓意。承上启下,意味未来可能不再需要这个括号;身在其中,是指它的独特地位构成了“乡土绘画”的主旋律。

说到大名鼎鼎的“农民画”,很多资深读者都对此耳熟能详。它的兴起与风靡,曾被誉为现象级的事件。由于绘画者主体是真正的农民,他们从未接受过学院派的熏陶,因此在创作时不遵循传统的绘画规范。他们既不注重透视技法,也不考究精确比例,而更注重表达内心的真挚情感和对生活的朴素感受。其作品构图大胆,用色鲜艳,风格明快且充满喜气,彰显出一种稚拙可爱、别具一格的特殊风情。中国最有名的农民画,当数陕西的“户县农民画”和上海的“金山农民画”。

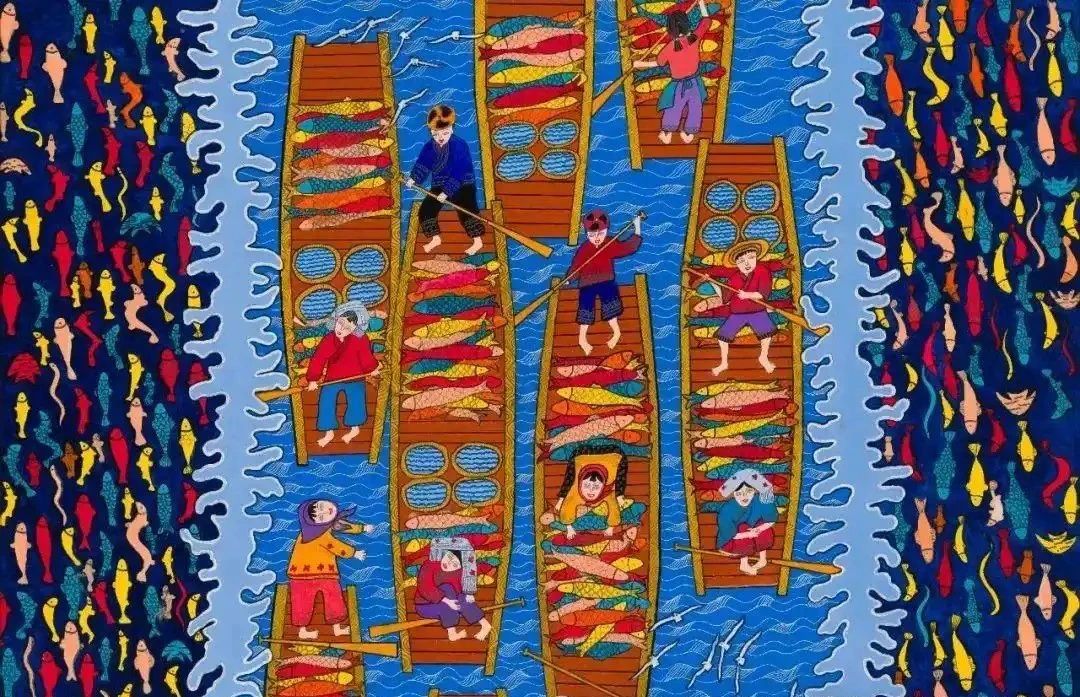

黄维佳《丰收渔》71cm×100cm

饶有意味的是,农民画曾在西方世界被广泛接纳并传播。上世纪七十年代,随着中国与西方国家外交关系的缓和,西方公众对中国的兴趣日益浓厚。农民画以其质朴鲜活、充满民族特色的艺术语言,为当时的西方社会打开了一扇认识中国的窗口。从西方艺术发展的视角来看,他们在流派纷争的迷雾中,突然迎来一股清新之风,让他们耳目一新,欣然接受,且竭力推崇。这一现象的发生其实并不奇怪。当一种艺术形式遭遇创新瓶颈之时,民间创作总能开拓出全新的艺术空间。这就不难理解,为何中国的农民画在海外展出时,西方国家给出的定义是“中国当代艺术”。世界著名艺术杂志《国际工作室(Studio International)》还将户县农民画的介绍文章与对现代主义创始人马赛尔·杜尚的评述放在了一起。这种不拘泥于传统套路的绘画技艺,被他们视作另类,竟可与马蒂斯、毕加索、杜尚等相媲美。

“农民画”的名声固然显赫,然而其难以承载当前绘画发展的现状。无论是绘画者身份的变迁(作者中已鲜有“真正的农民”),还是表现内容与方式的局限,都决定了它只能是民间绘画的一种类型。但“乡土绘画”的领域却极为广泛,能够覆盖各种民族民间绘画形式。尽管农民画仍保有独特的地位和价值,但其日渐式微的趋势,也是我们必须正视的现实。它需要融入乡土绘画的大家庭中,这并没有“丢掉身份”,而是一种与时俱进的选择。

且不说“乡土绘画”的概念是否站得住脚,但即便换做“民间绘画”或“民族绘画”,也要比“农民画”的涵盖面广,包容性强,所以“更名”是迟早的事。“农民画”这一称呼已升华为“乡土绘画”,且作为其中的中坚力量,众人似都应乐观其成。

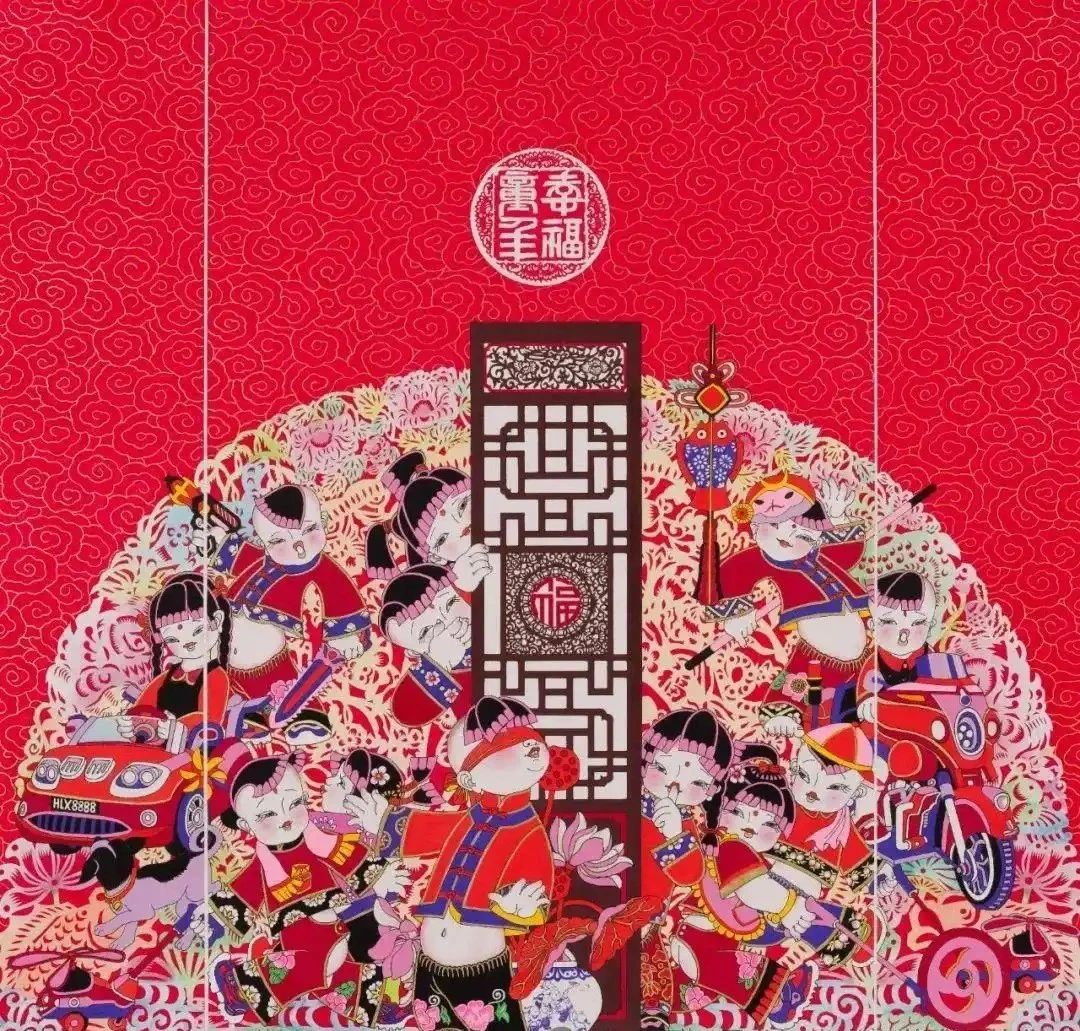

甘勋优 肖福初 甘继坚《幸福的童年》110cm×110cm

当我们在展厅中欣赏,冼华践的《日和风暖》以木刻板材为媒介,刀刻出的粗放纹理将渔港丰收的欢腾场景转化为现代视觉符号;刘文英的《家乡的记忆》运用大漆和镶嵌工艺,重现土楼的斑驳风貌,视觉上洋溢着厚重的历史感;钱正财的《福临门》巧妙融合泥塑的立体感和彩釉的光彩,让乡土艺术从平面画作跃然成为立体景观;王满君的《苗岭欢歌迎凤来》突破了单色剪纸局限,以黑底剪纸为骨,融入彩绘与金箔点饰,赋予乡土艺术在当代语境中全新的物质性表达;潘宇的《如歌时节》凭借乡土绘画的质朴与明艳,借助平面化构图与图案式排列,诗意地呈现水乡劳作场景;朱松祥等人创作的《红色渔歌》以黑红为主色调,通过大尺幅构图营造出强烈的视觉冲击,摒弃写实手法,既保留了民间艺术的质朴与率性,又以鲜明的形式感生动讲述渔家故事……凡此种种都显示出,乡土绘画正在积极“转型”,这是对乡土题材创作在艺术内涵上的一次拓展。新的乡土绘画已然承担了新任务:把一切民族民间形式融合起来,构成绘画的“乡土风格”。

在中国式现代化的背景下,“乡土绘画”作为一种既植根于乡土又紧贴时代生活的艺术形式,不仅能够而且应当成为一座连接乡村与城镇、乃至连接中国与世界的桥梁。它用鲜活的艺术实践,回应了一个重要问题:在我们这个时代,人民群众喜闻乐见的民间艺术形式究竟应呈现何种面貌?(刘巽达)