点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:赵阡合

继《俗女养成记》系列后,谢盈萱又演俗女了。在刘若英执导的Netflix原创台剧《忘了我记得》中,谢盈萱饰演了一个40岁出头、卡在生活夹缝里的俗女形象:没活成理想中的样子,又不再是可以重来的年纪;既没有成功得到社会的认可,也没有失败到能够理直气壮地躺平。人生过半,她好像什么都没抓住:没有子女承欢膝下,没有婚姻作为避风港,没有一份稳定体面的工作……剧集前半程以白描的手法,铺陈了她在工作、婚姻、家庭中的辗转周旋,后半程以父亲“失智”为转捩点,折射出单身的独生子女在独自赡养老人时面临的现实困境。

何谓“俗女”?这里的“俗女”,并非庸俗而是通俗,指那些外形普通、出身平凡、资源有限却仍对生活拥有无限欲望的女子。《忘了我记得》里的女主角程乐乐就是这样一位俗女。创作者在剧中运用大量笔墨去描述中年俗女被生活夹击的窘境。程乐乐曾在旅行社做过导游,因被游客呛声而解雇,后来她白天做便利店收银员,机械地应付着各种挑剔的顾客,晚上做脱口秀演员,用自嘲的段子剖解中年人的狼狈。她的婚姻就像一只不断泄气的气球,随着丈夫事业的不断攀升,两个人的灵魂变得不再兼容——丈夫因觉得她的职业因“不够体面”而羞于启齿。程乐乐的原生家庭也并不圆满,母亲在她幼时离开,给她留下了深刻的痛楚,而父亲程光齐则永远都活得像个长不大的孩子。糟心事蜂拥而至,令人到中年的程乐乐不得不面对母亲骤然离世、父亲罹患阿尔茨海默症等突如其来的打击。

看完剧中人设,不少观众质疑:同样是40岁左右的俗女,《忘了我记得》中的程乐乐是不是在复制《俗女养成记》里的陈嘉玲?虽然都在讲“俗女故事”,但《忘了我记得》和《俗女养成记》的侧重点却并不相同。《俗女养成记》通过1980年代的童年线,细腻地展现了原生家庭如何塑造陈嘉玲的独立人格——原生家庭既是她的“来处”,也是她的“归处”。《忘了我记得》中,程乐乐的童年却不像陈嘉玲那么幸福,她的40岁不是“归乡治愈”,而是被生活推着向前:没有既定的避风港,只能直面生活的支离破碎。《俗女养成记》意在告诉观众“俗女的底气由来”,而《忘了我记得》则力求体现“俗女的人生,实在难”。

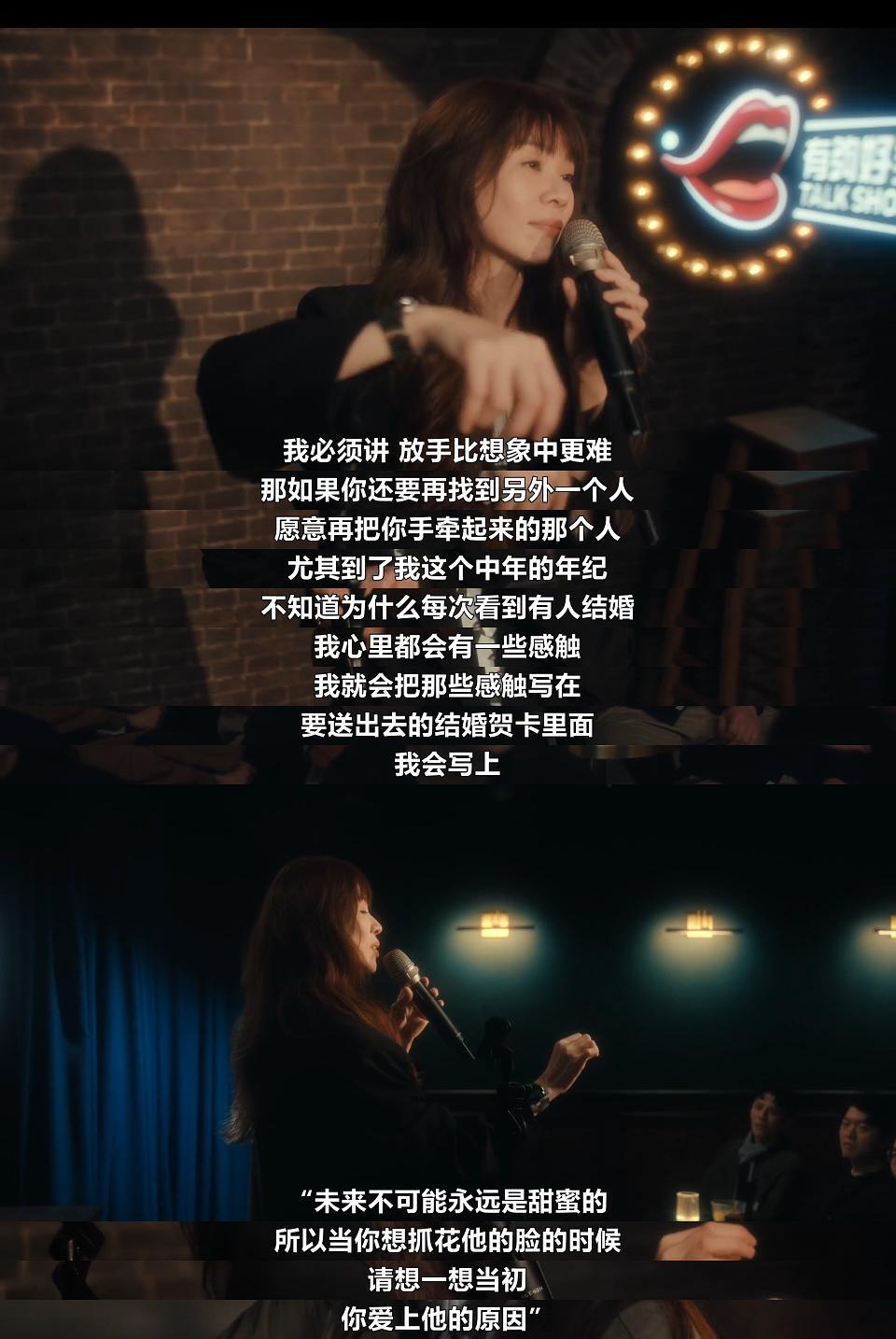

创作者通过“脱口秀演员”这一身份,为程乐乐赋予了一个表达兼自我接纳的出口。然而,令人失望的是,仅就脱口秀部分来说,该剧呈现得比较失败。段子的设计稍显生硬,过多依赖“爆粗口”来表现反叛、制造笑点。尽管实力派演员谢盈萱在表演脱口秀时已显得颇为松弛,但她在这种松弛之中仍隐约流露出些许表演的痕迹,与专业脱口秀演员那种浑然天成、行云流水的舞台节奏相比,仍存在细微的差别。所以客观来说,剧中的脱口秀只起到了丰满人设的功能性作用,而无法制造出令人眼前一亮的惊喜感。

《忘了我记得》的另一大问题在于它温情有余而深度不足。在不婚不育思潮盛行的当下,《忘了我记得》戳中了一个被很多人刻意回避的痛点:虽然越来越多的年轻人为追求个人自由与事业发展而选择单身或丁克,但当人到中年、父母逐渐老去时,他们却将独自面对赡养的重压。这是一枚硬币的一体两面。群体困境背后,反映的是社会的结构性不足。《忘了我记得》意识到了这一点,但最终却选择轻巧揭过,落足于温情的治愈上——“爱”能扛住所有“怕”。程乐乐能在父亲逐渐失智的漫长消耗战中坚持下来,正是因为记忆里存留着那些被爱的瞬间,即便怕,即便累,她依然愿意以同样的耐心去反哺。这也是剧名的由来:不怕你忘了那些爱的痕迹,因为我记得。

只是,剧中的亲子关系还是过分理想化了,它回避了现实中亲子关系里太多的复杂。很多亲子关系并不像剧中那样充满温情,有些父母或许从未真正理解孩子,有些家庭甚至充满控制、冷漠或伤害,当这样的父母老去,需要照顾时,子女的处境就会变得格外矛盾——伦理要求他们尽孝,情感上他们却未必能毫无芥蒂地付出。这时候,养老不再是“爱”能扛住“怕”的温情,而成了责任与情感之间的撕扯。这种“亲子复杂性”在吴慷仁主演的电影《但愿人长久》中得到了体现,片中父亲给女儿的爱并不纯粹——有童年阴影,也有爱的记忆。面对父亲的失职、伤害,女儿既不知道该如何去爱这样的父亲,也不知道该如何放过自己。这种爱里掺着怨怼、恨里藏着不舍的东亚式亲子关系令很多心有戚戚,潸然泪下。而《忘了我记得》却并不具备这种反思的深度,这也成了它最大的不足,正如导演刘若英所说,“我已经有美化了很多,真实其实更加的残酷和不堪。”

诚然,对于很多东亚子女来说,如何处理与父母的关系,远不及剧中那般温情、美好,而是一道困扰很多人且艰难得多的议题。我们能做的,也许就是在理解父母局限性的同时,放过自己,坦诚地接纳自己的无力——不是所有的爱都能圆满,至少我们可以试着与自己和解,这不是我们的错。(赵阡合)