点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

◎后商

展览:莽原的浪漫——晁楣经典木刻作品展

展期:展至2025.7.20

地点:四川美术馆

“文学是通过作家们倾注全部精力深入社会,观察事物,揭示其意义而创造出来的……我们似乎可以这样说:人生,或者人,正是借此倾注全部精力的文学,才真正叩开自己的心扉的。”日本小说家野间宏的文学观,几乎是版画艺术家晁楣艺术观的翻版。对于晁楣来说,艺术就是全心全意深入生活。

时间的礼物

到生活中去,体验生活,品味生活,这一直都是晁楣的创作法门。当然,不同于某种刻板的现实主义,晁楣在看待和对待生活与艺术的关系中充满了情怀,甚至浪漫。他说:“在整个创作过程中,却要动用自己全部有关的生活经验、生活知识和生活感受。这时,自己在作品中所追求的不是生活原有的面貌,而是生活应该(可能)是怎样的面貌了。胸中的生活经验可以随自己的愿望调遣;画面上的生活面貌可以随自己的愿望重新设计。这时,作者就真正变成生活的主人,浸渗在再现生活感受的幸福中。”

每个时代都有每个时代的生活,每个时代都有每个时代的艺术,但若想通过生活、通过艺术寻找到此前的某个时代,是一件相当虚无缥缈的事情,很多时代过去之后,就成了无法再表述、无法再抵达的存在。

第一次看到晁楣的作品是在大约2020年写版画简史文章时,那时候我还不知道晁楣曾在1980年前后在中央美术学院培养过一批著名版画家,甚至还不知道晁楣曾是黑龙江农场垦区的文艺带头人,我只是被他作品中纯而浓的色彩、大尺度的风景,以及其中点缀的自然生趣所吸引。这是上世纪60年代、我的祖辈所经历的时代,除了通过零散的教科书、书籍,我没有获取过关于那个年代真实的记忆,但这些作品阅读起来、欣赏起来,就如同时间赠予我的礼物。

现在回顾时,我仍如此鲜明地感受到当年看到《森林,您早!》时情绪的翻涌。画面中的松树、松鼠穿透过这些年的时间,投下了一道清晰的剪影。不知为何,这两只松鼠即便经过了数年的磨损,也仍然如此欢快地跳动着。重看这幅版画时,我注意到在松树与松鼠的远境中,有淡淡的松林的残影和火车驶过的残影,这增加了整个作品的立体感,也加剧了整个记忆的真实感。

日久他乡即故乡

在欣赏展出的作品时,我意识到那个年代大概是一个并非以故事为中心的时代。人们还没有养成通过实践、逻辑、主题来讲述生活、讲述周遭的习惯,人们似乎忘记了怎样统合各种创作要素。当然,这与当年的时代环境有关系。与此同时,作为被讲述的“故事”,似乎也就被忽略了。比如,晁楣的作品中几乎都没有表现中心人物,而这些中心人物如果要充分地显现出来、生动起来,就需要一个故事。

也许是新中国刚刚成立,百废待兴,人们忙于生产粮食、照顾家庭,以及整理旧时创伤,并无暇关心所有人过去的经历。因此,故事暂停了,它隐没在当年那些记录、创作之中。农忙、做工、风景,是晁楣作品中的主要内容,它们置于某个瞬间、某个场景,但正如晁楣所追求的那样,这个镜头自然表露了很多看不见的生活。

没有故事,另一个说法是无根性。回看上世纪五六十年代的文艺成就,我们会发现,并不存在某种统一的、普遍的文艺形态——即便不少文艺工作者怀着巨大的希望和野心去创造这样一种形态,最终也并未创造出来。究其原因,无非是无根,也就是没有故事。

当视野从文艺的世界拉到生活的世界,我们也会意识到,无根性意味着一种流动。就像晁楣的一生,他出生在山东菏泽,成长在江苏南京,而后将自己的青年时代及之后的生命安放在北大荒及哈尔滨,这样的流动迁徙并不是孤例。在今天,人们经常谈论起游牧生活,在欧洲读书,在东南亚旅居,为中国公司远程工作,在一定程度上,这样的游牧生活已经普遍化。在过去的历史中,也曾发生过类似的局面——哪怕当年并没有即时通讯等技术将人们如此快速高效地连接起来。

对于晁楣来说,从一个地方到另一个地方,也包含着乐观、信心,以及家的感觉。“日久他乡即故乡”,在一个地方从陌生到熟悉,建设了他乡也即建设了家乡、建设了祖国。这是一种信心的转移,也是一种“家”的转移。

始终关注人与人民

晁楣始终关注集体生活:农场里的人们在情怀上如此豪迈,在劳作上如此熟练,在风貌上如此宜人,就好像他们天生是建设者的角色。晁楣作为一个文艺工作者,正好历史性地捕捉了这种现实主义的张力。

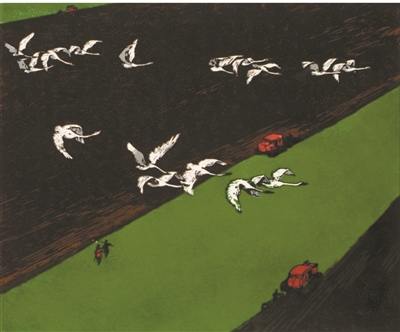

《春回大地》 晁楣 1963

笼统来说,晁楣始终关注人、人民、千千万万的普通人。晁楣和他所要表现的人及其主题之间的关系,并非简单的宣传画式呈现,也尚没有演化到对话式的交织,更像是某种携手同行式的相会。例如在《春回大地》中,两个扛着锄头相继而行的人,以及两个开着红色拖拉机相向而行的人,他们行走或运动在稻田与黑土地相接的边缘线上,天空中成群的天鹅北归,地上四人或者更多人隐没在稻田和机械中,在比例上是如此微不足道,但他们的运动,他们的行为,却毫无疑问地影响和改造了整个画面,甚至画面之外的世界。

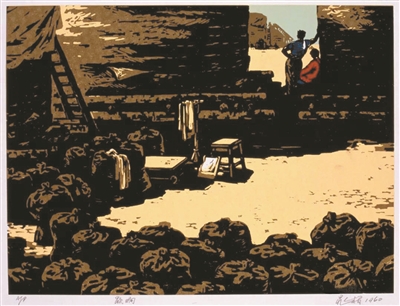

《歇晌》 晁楣 1960

在我看来,晁楣对人的描绘的精华之处,是在《歇晌》这件作品中。整个画面被庭院和庭院中的布袋、秤、凳子、梯子等所占据。画面右上是一扇敞开的门,门外恰好驶过一辆农机车。门的一边,一对青年男女倚着门,望着远处归来的车和人。这个凝望的场面,既说明了他们以这个地方为家,也说明了他们的情感、他们的精神是如此充沛,以至于要把他们周遭的一切都吸收进自己的世界。

晁楣与北大荒版画

1949年,晁楣参军后考上了原二野军政大学,从此扎根东北。1958年,晁楣响应祖国号召,自愿报名支援北大荒。上世纪60年代初,东北的密山和虎林农垦局从各农场抽调了一批转业军人,集中统筹美术创作。晁楣和尹瘦石、丁聪等,白天在两个大方桌上讨论草图、刻印作品,晚上睡在同一房的大炕上。当时也在筹办《北大荒文艺》和《北大荒画报》,仿照《人民画报》,八开本,以照片影像为主。丁聪负责插图,晁楣负责封四的美术作品。1959年7月,《北大荒画报》在北京印刷出版了创刊号第一期,也只出了这一期。

顺理成章地,以晁楣为中心,汇集了一批版画艺术家,形成了一个专业和业余相结合的版画创作群体。“北大荒美术作品展览”的举办(中国美协美术陈列馆,1960年)和《北大荒版画选》的出版(人民美术出版社,1961年、1962年),标志着“北大荒版画”画派的成立。历时数十年,北大荒版画保持着相当的一致性,即对世界的爱。晁楣谈张路的这句话很说明北大荒版画的风格:“各种人格化的小动物——小鹿、小羊、小牛、小鸡、小鸭、小鹅……乃至那千姿百态的山山水水,一草一木,无不凝聚着张路对大地的钟情,对生灵的酷爱,以及对美好生活的向往和赞颂。”

幼时,古典诗词把晁楣引进了一个朦胧、似曾相识的境界,这被他看作是自己对意境的追求的起源。他在学龄以前和小学里练书法、学国画,在中学里和参军后也一度青睐油画,最终阴差阳错选择了版画,而且主要是套色木刻版画。他是半路出家,所以相信“若要搞好一行,就必须爱上一行,迷上一行,坚持到底,千难万阻,决不回头”。晁楣正是如此践行的。