点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:张 晶

时值查理·卓别林的经典默片《淘金记》上映100周年,这部来自一百年前的影像,经由意大利博洛尼亚电影资料馆联合全球12家档案馆完成4K修复,于2025年在全球院线同步重映。这场跨越百年的银幕盛宴,不仅是对默片时代经典的致敬,更是人类文化遗产的一次集体回望。

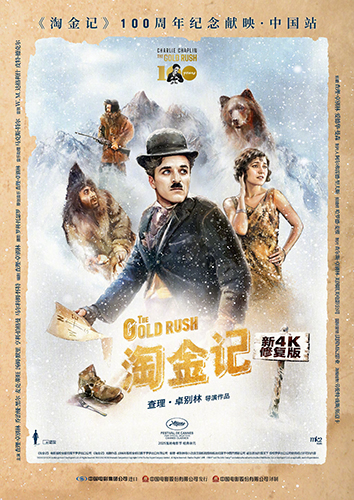

《淘金记》海报

“欢笑”先于“思考”:本真的电影诗学

影片中,小流浪汉夏尔洛远赴阿拉斯加追逐金矿梦,在严酷现实中上演了一幕幕既滑稽又酸楚、既荒诞又温情的生存闹剧。虽然饥饿与孤独是影片的核心主题,但卓别林以奇特的艺术逻辑,将它们转化为充满力量与美感的表达。“吃皮鞋”的经典场景,不仅将“饥不择食”具象化为一场荒诞的仪式,更淋漓尽致地展现出夏尔洛在坎坷命运中顽强挣扎的乐观精神。悲与喜在此相互映衬,激发出比单纯的喜剧或悲剧更深刻的感情共鸣。影片实现了喜剧与悲剧的完美平衡,是卓别林对人类尊严、孤独、希望与爱情最深情的注解。正如特吕弗所言,他在卓别林的电影中“看到了一种深刻的规律,而这种规律又包含着一种宏大的美感”。正是这种深刻的美感,让百年后的观众依然能在笑声中感受到人性的温度与重量。

尽管“笑中含泪”常被用作对卓别林电影的定论,但回到作品本身,他的“笑”始终是置于前景的,观众生理层面的欢笑与愉悦是占据优先性的。卓别林的喜剧固然蕴含着社会批判,但若将其简化为政治寓言,则遮蔽了作品最本真的魅力。它首先是一场跨越国界的快乐盛宴,是人类共通的感官愉悦,而后才可能生长出关于世界的思考。卓别林塑造的夏尔洛,头戴礼帽、手持手杖、脚蹬大皮鞋,走路摇摆如鸭子,裤子永远松松垮垮。正是这种笨拙的姿态与生存困境的对抗,构成了令人发笑的滑稽感,使其成为影史上最具辨识度的文化符号。

法国《电影手册》杂志曾指出,“对卓别林或希区柯克来说,更直接的是其愉悦性。思考可以是次要的。”对卓别林而言,电影的愉悦性不是思考的附属品,而是作品的原生动力。他凭借精妙的肢体语言进行夸张变形,制造出无需依赖文化背景和逻辑铺垫的即时笑点。而那些对底层苦难的悲悯、对资本社会的讽刺,则是在笑声的间隙自然渗透的,是感官愉悦之后留下的余韵和升华。在4K修复的光影里,当夏尔洛以刀叉上演“面包舞”引发观众哄堂大笑时,我们首先遭遇的不是对资本社会的隐喻解读,而是一种直击感官的、无需中介的纯粹快乐。这种愉悦性绝非浅层的笑料堆积,而是卓别林为电影艺术确立的本真语法:让观众先笑起来,在身体的感官愉悦中自然接纳那些关于生存、尊严与人性的朴素真理。

默片作为“世界语”:百年文化共振

安德烈·戈德罗曾在《世界电影史》中指出,早期默片因摆脱了语言的枷锁,天然具有“世界语”特质。这种无需翻译的视觉叙事,使电影成为人类历史上第一种真正意义上的全球性媒介。此次《淘金记》修复版在70国同步重映的盛况,正是对这一论断最生动的注脚。电影科技的迭代日新月异,表现手段不断更新,但人性的光辉、共情的力量,永远是打通时空的“世界语”。《淘金记》正以无需翻译的哑剧表演、跨越语言界限的饥饿感、感同身受的孤独体验感,以及全球同步的欢笑与泪水,达成了人类所共通的“世界语”。它告诉我们,电影最本真的力量,不在于晦涩的表达或复杂的结构,而在于能否唤起最直接的愉悦,从而穿越百年时光,连接起不同时代的观众。

自1915年卓别林的名字首次出现在中国报刊上,中国观众与他的深厚渊源已跨越了110年的时光。1943年,王元化在《万象》杂志发表《谈卓别林》一文,盛赞卓别林爱与真诚的人生哲学。他将夏尔洛的困境与中国民众的生存体验相勾连,发现“他的快乐,就是我们的快乐;他的痛苦,就是我们的痛苦”,并指出卓别林是“用丑代表美,用笑代表泪,用蠢代表真,用傻代表爱”,“这是卓别林对于世界无可奈何的讽刺”。即便是一个大洋彼岸的、不同社会语境的角色,卓别林身上承载的人情、人性与真诚可爱之处,依然能在遥远的东方引发深刻的共鸣,成为人们寄托美好人性希望的载体。

《淘金记》与中国的缘分,在此次重映中得到了延续。中国站的发行由贾樟柯联合创办的“浪漫电影发行科”负责,该公司将在全国37个城市举办100场特别放映活动。“全球同步+限定场次”的模式,既是对经典电影发行方式的创新,也彰显了中国电影人对文化遗产的珍视。在流媒体碎片化观看常态化的今天,全球70国同步放映的盛景证明了观众对仪式化观影体验的深切渴望,多元化的电影需求从未消失,只是需要被更好地激活。贾樟柯谈到,在这部百年前的电影中,他看到了电影艺术发展初期的“纯真”——那是一种如孩童般一尘不染的、充满同情心的表达。在当下这个亟需精神振奋的时代语境中,这部影片提供的启示尤为珍贵。它让我们看见,即便身处极端困窘,人依然能葆有顽强的生命力,以及对改变命运的执着信念。当全球观众在不同影院同时为夏尔洛的笨拙而微笑时,我们见证的不仅是一部默片的重生,更是电影作为人类共同语言的证明。它在迷影者的凝视中保持神圣,在世界观众的解读中永远年轻。(作者张晶系武汉大学艺术学院博士生)

此文系频道原创稿件,转载请注明稿件来源:光明网-文艺评论频道

此文系频道原创稿件,转载请注明稿件来源:光明网-文艺评论频道