点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:商隐

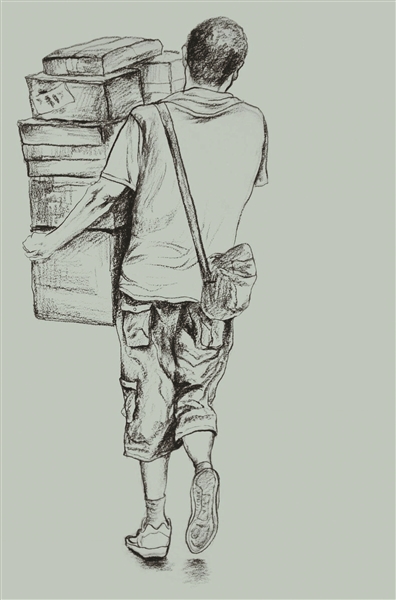

“素人写作+身份叙事营销”成为近年来热门图书的常见共性。典型例子如胡安焉《我在北京送快递》、杨本芬《秋园》、王计兵《赶时间的人》,他们出版代表作时,在大众眼中都是素人。值得补充的是,胡安焉早年在“黑蓝”等文学论坛有过创作,在豆瓣也有颇多读者。杨本芬也发表过小说。从写作者圈子的角度,他们不完全等于素人,但在更广泛意义的读者眼中,他们的确是以完全陌生的面貌浮出水面的。

而像刘楚昕《泥潭》、杨素秋《世上为什么要有图书馆》、易小荷《盐镇》等案例,虽然不等同于“素人写作+身份营销”,但在营销上也有共性。其中,《世上为什么要有图书馆》在“豆瓣”有超过2.7万人读过,评分8.8,被豆瓣评为2024年度图书No.1。上文提及的《我在北京送快递》《秋园》《赶时间的人》也有不俗口碑,可见在作品质量超过平均线的前提下,素人写作+身份叙事营销,打造出一个能够迅速被读者共情、被算法抓取、被媒体推广的故事,的确是当下作品在一众新书中突出重围的有效手段。

算法年代的宣发策略

不妨以刘楚昕的《泥潭》作为第一个例子。截至目前,《泥潭》的口碑呈两极化分布,作者刘楚昕收获了首作预售销量突破40万册的奇迹,但也因为那条众所周知的短视频,被贴上了“深情励志作家”的人设。巨量的关注度,带来更加挑剔的目光,而《泥潭》是一部运用了现代派手法的纯文学作品,事实上,是明显具有学徒气质的描摹之作。

许多人下单《泥潭》,并不是感兴趣于书的内容本身,而是被刘楚昕追忆前任的话语所感动。可想而知,大部分购买者其实并非这本书最初的目标读者。

需要作者本人慎重对待的是,当他因为一个道德标签赚取红利时,他唯有更加谨言慎行、严于律己,才能避开人设崩塌导致反噬的情形。一个作家被写作之外的标签捆绑,长期来看是对写作的束缚。因此,无论是刘楚昕本人,还是想要保护他的合作方,都应淡化这层标签。

《泥潭》这则案例符合当代网络的传播特征。它有偶然性,因为刘楚昕那则获奖感言并非精确计算的结果。一个长期发表受挫的作者站在台上,怀念来时路,本属人之常情。笔者认为,这是一个写作者的真情流露,碰上短视频时代,契合主流观众爱看的“苦尽甘来”与“才子悼亡”叙事,引发了现象级走红。它有典型性,则在于这恰恰是短视频、直播流行的年代最常见的传播路径。有一天,你都不知道自己以什么方式火了,各路自媒体便像嗜血野兽奔袭而来,争食流量,如法炮制,直到榨干流量的最后一滴血。至于你本人,如果你还有流量价值,他们会笑脸相迎。如果没有,你就会被新人取代。

因此,短视频与深情人设助刘楚昕走红,对他的作品销量,一定是有很大助力的。但事实上,它会让作者本人在表达上更不自由,背负更多道德的审视。

容易被身份叙事反噬

第二个例子,是作家易小荷的凉山彝族女性写作系列。

易小荷不是素人,但在她推出彝族系列的首作《盐镇》时,这是一本很明显地运用了身份叙事来写作的例子。一位常年生活在都市的女作家深入四川南部,历时一年,采访近100位当地居民,提炼出12位女性挣扎求生的故事。在宣传策略上,女性写作、底层叙事、苦难叙事,是该书给予读者的三个明显标签。其后两年,易小荷继续以外来者目光来写彝族地区里的苦难女性,推出长篇纪实作品《惹作》,但在宣传语中言明杂糅了小说笔法。

有趣的是,这两本书在写法上一脉相承,口碑却大相径庭。《盐镇》入选了《收获》文学榜非虚构TOP等榜单,豆瓣评分高达8.6分。《惹作》的豆瓣评分虽有8.4分,但短评和长评区靠前的几条,都以批评为主。《惹作》所引发的主要争议,其一是书中存在不少关于当地社会的事实错误;其二是作者宣称是非虚构写作,却部分使用了小说笔法,在材料空缺之处,采用想象弥补,引发非虚构写作伦理之争;其三,此书从写作到宣传上都给人一种强烈的“都市精英替边缘底层言说”的既视感,这种姿态在今天并不讨喜。

然而,易小荷这种小说化的非虚构写作,在《盐镇》时已有端倪,《惹作》的写作模式,本质上是《盐镇》的放大,为什么一个生产车间出来的东西,口碑会差那么多?因为,《盐镇》推出后,作者与出版方并没有真正重视批评意见,误以为奖项与销量已经证明这种打法的成功,才继续沿用了同样的写作模式和宣传打法,以至于问题被放大,招致舆论反噬。

身为作者,易小荷肯花两年时间深入昭觉、美姑、布拖、雷波和金阳等彝族居住地带,显然绝非三分钟热度下的速成之举。可是,既然作者已经做到这一步,假如她能具备适当的议题敏感度,在写作时多去了解“凉山叙事”的过往,并且主动与其他关注彝族社群的本地人、学者、创作者对话,在写作中呈现出更多层次的差异,《惹作》在文本层面,至少能减少部分事实错误。

笔者可以提供的另一个观察是:早在《盐镇》出来时,就有多个友人提到对此书写作方法的不满。他们惊讶这本书为什么评分那么高,但他们没有在评分网站打一星,出于支持女性写作、新人写作的目的,他们选择了沉默。然而,当《盐镇》帮助作者载誉而归,实现奖项与销量的双丰收时,读者便没有再同情下去的理由了。因此,《惹作》口碑翻车,其实在《盐镇》时就已种下伏笔。

究其根本,易小荷的文本质量撑不起营销方给她戴上的身份叙事高帽,当双方纷纷沉浸在《盐镇》的成功时,他们非但没有及时纠正营销策略,反而更加大意,在文本上的把关呈现出更大疏忽。因此,如果一个作者内功尚未过硬,身份叙事能助其暂时走红,但也会埋下反噬的种子。

允许不垂直才能更长久

素人写作,提供新鲜度。身份营销,契合算法时代的潮流。但这种对身份标签的高强度消费也是危险的,它容易在勾起读者普遍好奇后,又埋下挑剔和反感的种子。

作为对比,新人出道的作家胡安焉,是一个没有被舆论反噬的案例。他在2023、2024年两年间出版了三本书,第一本书《我在北京送快递》讲述了他做快递员、夜班拣货工人、便利店店员、保安、自行车店销售等职业的经历。这本书的营销文案,也有“底层”等身份叙事常用的词汇。新人加身份叙事,胡安焉都占了,而他明智的地方在于——其一,他专注于写自己参与、了解的领域。其二,他把自己的姿态放平,他不是以启蒙、教育的口吻在写作,而是以一种参与感,以一个人投身过某件事又抽离后的身份,平静而诚恳地讲述那一段经历。

胡安焉对自身颇多自省,对叙事的潜在影响也颇多洞察,同样重要的是,《我在北京送快递》的确是一本质量过硬的书,对得起读者的期待。胡安焉曾在接受采访时提到,自己今后很可能不会再写《我在北京送快递》那样的书,他知道这本书为什么会火,但那不是他长久的兴趣所在,比起非虚构,他更想写小说。

如今,身份叙事、垂直打法如此流行,与我们共处于“垂直算法流”的环境里有莫大关系,这一点玩“小某书”的用户想必会更有体会。算法要求用户垂直,固定于某个最有点击量的人设,否则数据就会大幅削减。在出版业本就不景气的当下,编辑、媒体乃至作者本人为了推广作品,最省事的办法就是选取身份,找到目标读者最感兴趣的身份,刷屏式地做下去。例如“快递员”“底层写作者”之于胡安焉与王计兵、女性苦难写作之于易小荷、深情励志兼感动余华的新人之于刘楚昕。

希求平台能削弱“垂直算法流”,坦率来说并不现实。但是,作者自己仍要有所警觉,如果作者本身没有警惕,纯粹迎合出版商、平台的策略,作者就会被迅速消耗,成为一份过早干枯的耗材。你完全可以慢一些出书,把文本打磨得更精细。你也有权利告诉出版社,你希望慎重采用某种宣传打法。你和编辑都是人,不是系统的符号,在这场与“垂直算法流”进行博弈的游戏中,作者与编辑都可以争夺自己的主动性。

当垂直已经成为这个世代的疯癫,对垂直的抗拒,本身就是一种抗争。抵抗不是停留在宏大叙事,抵抗可以就是生活方式的改变。而身为创作者,对于自我与读者的珍视,就是不要让自己过早被损耗掉,不要因为流量和身边人的怂恿,就降低对于作品质量的要求。

作品与人,可以宽阔,不必垂直。(商隐)