点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:苏 勇

当我们讨论戏曲的现代化探索时,有时会过分强调现代与传统之间的异质性,而忘记了传统本身的延续性,以致我们在层出不穷又略显怪诞的新编历史剧中逐渐迷失了方向,忽略了在推进戏曲现代化的同时,更应该坚守戏曲这门艺术的本体价值。

《烛照丹心》正是一部以传统戏曲形式为本,以现代元素为手段表现优秀传统文化精神的大型新编历史赣剧。该剧讲述了一代名臣陶侃的传奇故事,它在对故事进行重新改编的同时,又呈现出戏曲这门传统艺术自身的独特魅力。

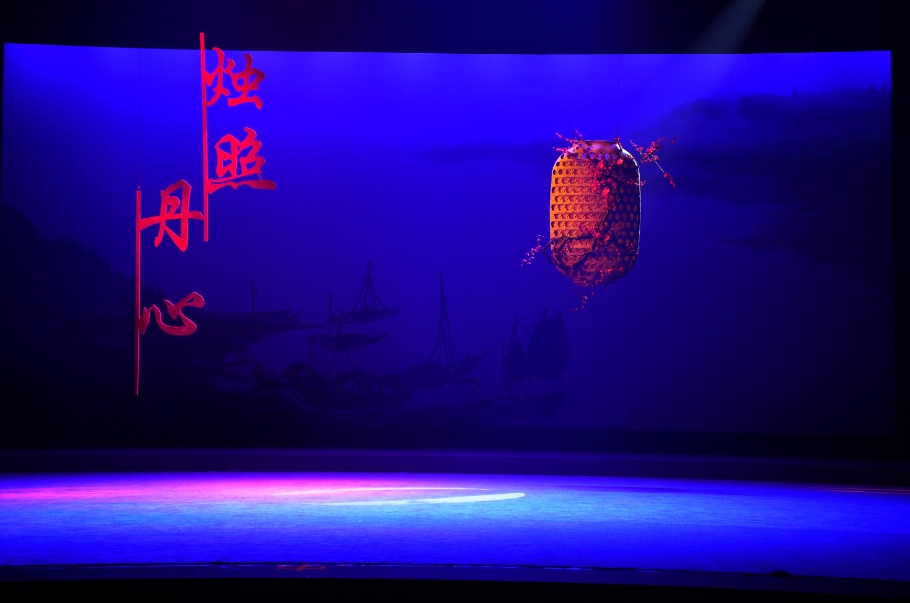

新编历史剧《烛照丹心》剧照。

其一,机趣天成,引人入胜。清代戏剧家李渔指出:“‘机趣’二字,填词家必不可少。机者,传奇之精神,趣者,传奇之风致。少此二物,则如泥人土马,有生形而无生气。”戏曲创作中,“机”指的是剧作的内在肌理和逻辑架构,是剧情发展的核心动力;“趣”则代表了剧作的艺术魅力和风格特色,是吸引观众、打动人心的关键所在。一出戏成不成、立不立,全在“机趣”。该剧主创显然深谙此道,以悬念和冲突为抓手,融史于戏中。

该剧开篇就抛出了一个烫手的烂摊子,后通过一系列紧密衔接的戏剧场面,勾勒出陶侃宦海浮沉的宏观轨迹。剧情从陶侃赴任时面对的地方积弊展开,迅速转入“治衙”“闹阁”两场中与权贵的正面交锋,展现有勇有谋的陶侃如何整顿僚属,智斗豪绅,救济灾民;随后情节陡然“惊变”,冲突升级为与上层势力的生死博弈;至“见督”一场,戏剧张力达到顶峰。作为父母官,陶侃公然不遵“千坛美酒令”,与权贵抗争。面对权势滔天、杀人如麻的大都督王敦的威逼,陶侃面无惧色,巧妙周旋,终于从刀下抽身,观众方得释然。全剧叙事张弛有度,既有“夜别”这样的深情笔触,让观众与其同悲同戚,也在“灯会”与“起程”的这两场结尾戏中超越简单的成败叙事,升华至对士人精神与理想主义的礼赞。陶侃宁可赴岭南做一个八品小吏也不愿屈就一个闲职,全剧在陶侃的一声“起程”中落幕,同时也开启了他另一番披荆斩棘的人生。曲已终,但戏韵却在这怅惘的结局与对新希望的期盼中绵延开来,令人回味无穷。

其二,理趣深邃,发人深省。长期以来,新编历史剧屡遭诟病,其失败经验可概括为:有史无戏,强行说理。历史剧并非只是事件的线性呈现和简单堆砌,更需要艺术的巧思与创造,让人物活在舞台上,让历史长在人物身上,让“理”由内生发。陶侃的一生波澜壮阔、跌宕起伏,舞台空间怎么可能将桩桩件件全都表现出来呢?编剧选择了以戏曲的方式来讲故事,即以塑造人物为中心,删繁就简,撷取陶侃一生中几个适合舞台表现的事件对其进行艺术加工,在跌宕起伏的故事中,完成了对一位古代名臣的人格塑造与精神画像。

该剧还加入了两个极具象征意味的人物——陶母和老院公,不仅使得整部剧行当齐全,也使得说理更为自如。作为古代四大贤母之一的陶母四度登台,每一次都承载着厚重的道德寓意。首次出现于序幕,她赠予陶侃一盏梅花灯,以“莫要说,出身寒微职级小,七品官,争做世范耀乾坤。”相勉;第二次以闪回的形式呈现“封鲊责子”的经典故事;第三次则在陶侃决意赴死之际,她手持梅灯幻化而出,唱出“鄱阳湖畔一株梅,奇香何惧雪霜摧”的咏志之句;末次登场于全剧结尾,她再度擎灯,照亮陶侃的“前路”。显然,于虚实间登临舞台的陶母,其象征意味不言而喻。这一形象贯穿始终,恰如一位“提灯者”,以梅喻志,照亮陶侃的精神世界。与之呼应,老院公则是陶侃“心门”的看守者,他既是一个真实的人物,也是一种隐喻性的存在,还是一个清醒的批判者。那句反复吟诵的“扫灰尘,除污浊”,对于陶侃而言既是一种责任,也是一种自省。

“诗以奇趣为宗,反常合道为趣。”显然,这种超常的人物设置,使得整部戏在讲述历史的同时,更将对人性的探讨推向纵深,所明之理入木三分。

其三,意趣盎然,余味无穷。传统戏曲之美本身内在地包含着写意之美。戏曲是“无中生有”的艺术——舞台上没有船,经由演员的表演,观众就看见了舟行水上。景不在别处,而尽在演员一身。

该剧为表演留下了足够宽广的再度创作的空间,演员在剧情推进中自然而充分地施展甩发、抢背、髯口功、跪步、水袖等高超技艺。这些独特的戏曲语汇不仅渲染了情绪,也使“戏”的意蕴更具本体特征。

同时,意趣的呈现亦离不开具体的意象,正如诗歌借物抒怀,那些韵味悠长、旨趣高远的戏曲作品,也总以富有情感浓度的“物”为线索或隐喻,如京剧《锁麟囊》里的锁麟囊,亦如赣剧《烛照丹心》里的梅花灯。

新编历史剧《烛照丹心》海报。

梅花灯这一核心意象在剧中大有深意。君子比德,且独以梅为首,何哉?盖以梅有傲霜之骨,寒风犹不能损其丝毫,反益其坚韧之姿。况乎,风至而香愈远,其德之馨,远播四方,非群芳所能争也;灯或烛在历史的长河中承载了深邃的文化意象,其光虽微弱,却能驱散黑暗,是光明与希望的象征——其光虽微,却能破暗引路,鼓舞人心。梅花灯正是两者的有机融合,作为这部戏的核心意象,梅花灯点亮了陶侃的内心世界。它不仅是陶母为陶侃点亮的一盏心灯,更逐渐内化为陶侃自身的精神写照。他公正严明、挺身抗暴、为民请命,其人格正像一盏勇毅不屈的梅花灯,不仅照亮他所处的时代,更成为历史长河中永恒闪耀的星辰。第七场“灯会”中,编剧巧妙地设计了“举火”这一情节,当满台灯火被陶侃一一点亮时,其隐喻意味无以复加,那星星之火必成燎原之势,也让观众看到了陶侃在逆境中坚守信念、勇往直前的决心。即便整部剧已悄然落幕,那盏梅花灯依然在观众心中熠熠生辉。

刘勰有言曰:“五色之锦,各以本采为地矣。”新编历史剧的创作亦当如是。赣剧《烛照丹心》的探索提示我们,新编历史剧的要义不在于对史实的亦步亦趋,而在于以“戏”为核,以“趣”为韵,实现历史叙事与戏曲本体的深度融合。它需要以“机趣”构建戏剧张力,以“理趣”叩问精神深度,更要以“意趣”激活写意美学的当代生命力。唯有如此,方能让传统戏曲在现代化进程中不失其本体精神,真正实现创造性转化与创新性发展。

(作者系江西师范大学副教授)

此文系频道原创稿件,转载请注明稿件来源:光明网-文艺评论频道

此文系频道原创稿件,转载请注明稿件来源:光明网-文艺评论频道