点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:梅雪风

《聊斋·兰若寺》的最大问题,在于它太忠实于原著了。而更致命的是,这种忠实缺乏对原著深层价值的真正理解。

要知道,蒲松龄的原著是一部极简主义和自然主义的幻想作品,它和唐传奇共享着同一套美学。它们所蕴含的空玄和神秘主义,是建立在极其坚实的现实基础之上的。这样从现实过渡到幻想,才会显得神奇和浪漫。它漫不经心地戳破了现实与幻想之间的窗户纸,让另一个意想不到的世界低调而又突然地出现在我们面前。而整个小说价值层面的极度成人化,与这种幻想之间,也有着强烈的张力。因为成人化的本质,就是不再相信除现实之外的任何东西,而幻想,则是对现实的呆板最为强硬的反抗。这两者之间的悖反,本身就带着一种隐而不显的戏剧性。而极简主义的写作风格,则让故事的留白本身就成了它们魅力的重要组成部分:那些神秘的精怪传奇,在随意的夜晚被我们随意地听到,然后又随意地飘散在夜空中。它们如同投向我们想象空间的一粒石子,足够小巧却又有着自身的重量,能够激起读者心中良久的涟漪。

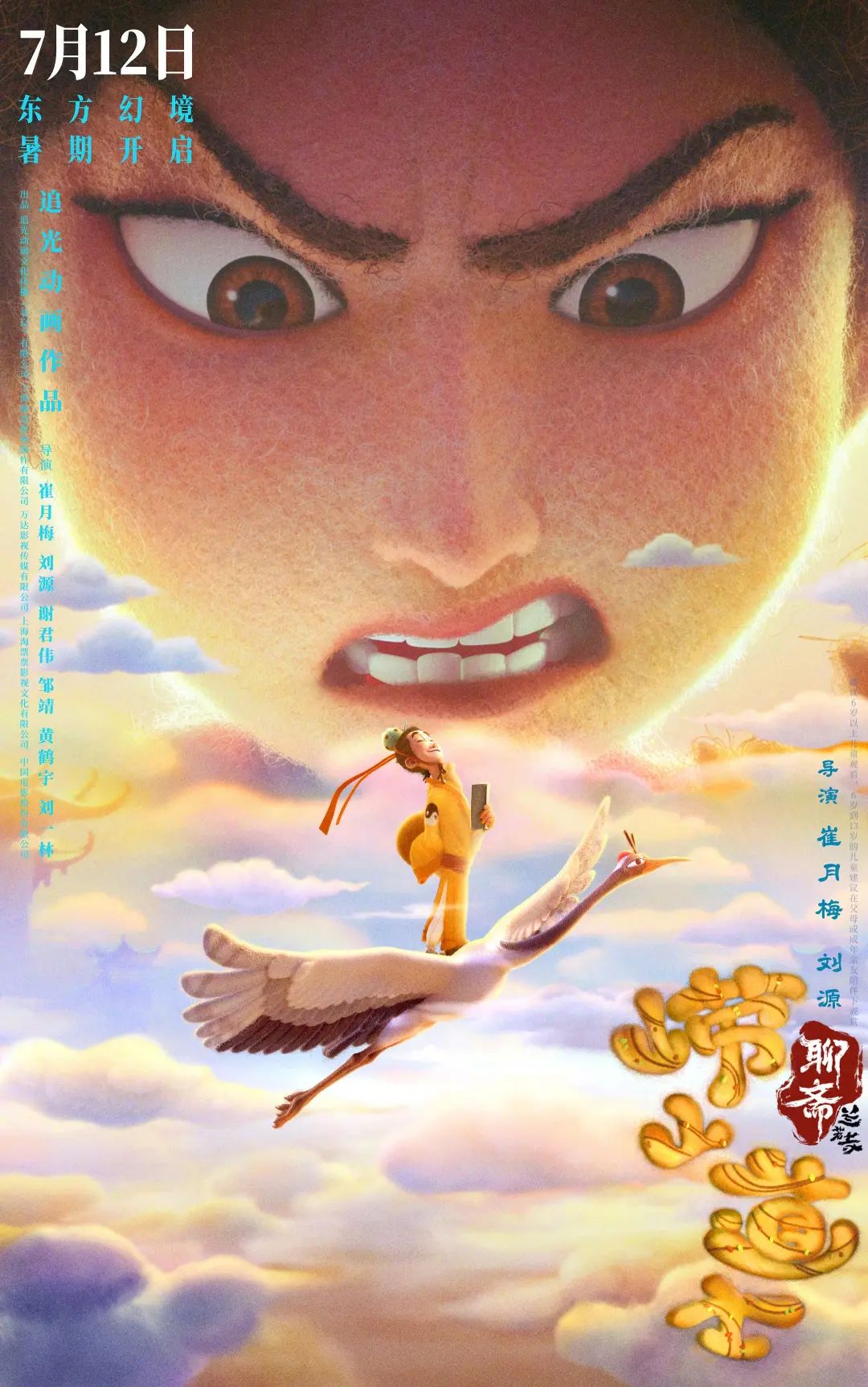

这部《聊斋:兰若寺》基本照搬了蒲松龄的剧情,也继承了与蒲松龄原著体量相近的短片模式,但对于它们内里的风格进行了偷天换日般的改写。

有一部分,它被改写成一种纯粹的儿童趣味。比如前两部,《崂山道士》和《莲花公主》,其中《莲花公主》做得更为极致,它把主角都从成人变成了孩童。而这部短片的剧情是有关梦的。儿童做梦,其实是很普通的,因为他们本来就处在梦与现实的含混状态。所以原著中那种人生如梦、梦如人生的奇妙感,在这部新编版本中也就荡然无存。

而《崂山道士》虽然主角还是成人,但它的整个美学方向却彻底向儿童化靠拢。被人称道的毛绒质感,单看起来让人感觉创意十足。但它其实与整个剧情之间并没有产生什么化学反应,所以只能称其为一种画面上的炫技。

我们可以拿韦斯·安德森的《了不起的狐狸爸爸》来与之进行对比。在这部电影中,影片的停格动画风格,与影片的主题息息相关。那种停格动画制造出的呆萌感,与影片描述的中年人试图在自我与家庭责任之间做出选择的中年危机的现实感形成了鲜明对比。这种形式与内容的分裂,其实在讲述一个更为真实的人生处境:不管我们怎么被这个社会规训,其实内心仍然是个孩子,渴望自我表达和自我张扬的天性永远不会消失,只能被暂时压抑。影片中那种天真与成熟,忧伤与乐观,在这种形式与内容的巧妙对位之中,被表达得有趣且动人。

反观这部《崂山道士》,它过于拘泥于那个警世小故事的层面,而在形式与内容的结合上,显然缺乏一种更为整体性的思考。甚至由于形式过于抢眼,使得其单薄的内容显得格外突出,令人觉得其内容未能充分匹配这一形式。

除了上面的儿童化,还有三部短片《聂小倩》《画皮》《鲁公女》则保留了原作的成人趣味。但除了《鲁公女》之外,另两部的质量差强人意。

《聂小倩》和《画皮》的问题是一样的。

它们最大的问题是,本来都是一部长片的体量,却用短片的形式予以表现。而在拍的时候,也不是如蒲松龄那样将“短”作为一种刻意的形式,通过一种形式的简约与内容的庞大来进行对比,形成一种举重若轻的效果,而是真的把它们当作长片一样进行拍摄。这种内容上的求全与篇幅的局促形成了严重的分裂,人物之间的关系无法真正建立,只是剧情如流水账般不痛不痒地向前推进。要知道,无论是徐克和程小东版的《倩女幽魂》还是鲍方版的《画皮》、陈嘉上版的新版《画皮》,都是长篇的篇幅,并且还对原著的剧情进行了大幅度删改,这样才能让人物之间的关系变得可信且有感染力。

相较于《倩女幽魂》,我们在《聂小倩》中既无法看到宁采臣和小倩之间的那种情感的碰撞和羁绊,也没有前者那种在方寸之间辗转腾挪的剧情花招,于是我们看到的只是人物如泥塑般地按部就班,剧情蜻蜓点水般敷衍了事。

而在《画皮》当中,我们同样看不到影片的重心,如此短小的篇幅,影片居然想同时塑造出丈夫妻子以及女鬼这三个人物的内心世界,这当然从某种程度也算是一种雄心,但这种四处出击,最终所造成的,只能是雨露均沾的有心无力。

如同《崂山道士》一样,这两部短片同样没有想清楚它们的设定或者形式与内容之间的关系。

《聂小倩》最为突出的是它的时代设定,当它把时代背景设定在民国时期时,这个时代背景到底起什么作用?那是一个现代思想开始在中国全面传播,而在社会的深处传统思想仍然根深蒂固的时代。当影片主创把故事重新放置在这样一个新旧交错的年代时,这个传统故事必然要与新旧思想的交锋之间产生某种化学反应,但这部影片的主创完全没有意识到这一点,它与其他的中国古代朝代并无二致,于是浪费了这个设定。

《画皮》也同样如此。它非常别致地采用了宋画的画风。宋画的那种清淡与精雅,与影片中展现的中年危机,该形成什么样的共振?影片主创同样没有想清楚。

这五部短片里,唯一可观的,就是最后的《鲁公女》。它采用了和徐克版《倩女幽魂》相同的策略,鲁公女被改造成了一个古代版的野蛮女友,而书生则成了一个类似于张国荣般的宁采臣式的天真又不乏迂腐的书生。而它也知道这个故事成立的核心在于建立这两人的关系,于是将两人前期一起生活的故事进行了大量的扩写。这种与原著完全不同的处理方式,不仅夯实了这两人之间的情感,也让后面的好莱坞式的情节剧大转折,变得可信又有力。

也就是说,在这五部短片中,只有真正背叛了原著的风格、以好莱坞式情节剧方式改写的《鲁公女》算是成功的。而其余的四部短片,则显得相当失败。它们在剧情上与原著亦步亦趋,但又无法真正理解原著形式和内容的密不可分。它们试图在形式上推陈出新,却也因无法捕捉这些作品真正的风格,而让这种形式成为一种无意义的花活。

说到底,它们没有理解整个故事、影像、气质之间的强关联,它们是牵一发而动全身的、唇齿相依的关系。更重要的是,它们没有理解,对原著的最大尊重,就在于对原著严肃且认真地改编。要知道,最好的改编都源于此,比如刘镇伟的《大话西游》,比如李安的《色戒》,比如侯孝贤的《聂隐娘》,比如陈凯歌的《霸王别姬》,甚至是饺子的《哪吒》系列。

这些作品的优点,在于它们某种程度保留了原著某些人物关系和精神元素,却只是把它们作为起点,然后为其注入了极其强烈的当代意识。两种完全异质的东西,在某种恰当形式的粘合之下,有了别开生面的活泼或者深刻。它们不是对原著逐字逐句地死板翻译,而是用一种全新的角度和风格与原著作者对话。平视而不是匍匐在巨人的脚下,这是对话的窍门。当丧失或者从来没有这种自信和自觉时,这种改编就成了照猫画虎,看似精准,实则离题万里。(梅雪风)