点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。抗战文学以笔为枪,记录民族历史与不屈精神,以鲜活的英雄形象和感人的战斗故事,在广大读者心中产生恒久的回响。尤其是对青年读者来说,那些烽火与硝烟并未远去;重读经典,字里行间流淌出的抗战精神令他们为之动容。本期文学观察版以“我心中的抗战文学经典”为主题,邀请4位中外读者讲述他们与抗战文学作品的故事,唤醒民族记忆,汲取前行力量。

——编 者

致敬《四世同堂》和它的“幕后英雄”

赵 健

中学时初读《四世同堂》,我为彼时的山河破碎痛心疾首,为当年的国仇家恨愤慨落泪,而随着时间推移,我再次细读这本经典巨著时才发现,老舍先生的这本书,哪里是只写北平人,而是如美国作家赛珍珠所说,“超越了一个民族、一场战争或是一个时代”。守旧本分的祁家,一心救国的钱家,卖国求荣的冠家,故事里的这些小家小户,穿越时空散发着恒久的艺术魅力。

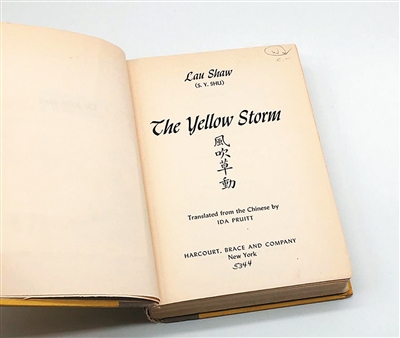

浦爱德与老舍合作翻译的《四世同堂》英文版(书名The Yellow Storm)。资料图片

再读《四世同堂》,我感受到的是它的“后劲十足”,老舍笔下那些可悲、可爱、可恨、可敬的身影,何尝没有我们自己的影子?我们依然生活在小羊圈胡同的人性世界里,这正是经典的伟大之处。更为重要的是,老舍在书中寄寓了重塑国民性的思考。他写道:“我们须暂时都变成猎人,敢冒险,敢放枪,因为面对面的我们遇见了野兽。诗人与猎户合并在一处,我们才会产生一种新的文化,它既爱好和平,而在必要的时候又会英勇刚毅,肯为和平与真理去牺牲。我们必须像一座山,既满生着芳草香花,又有极坚硬的石头。”《四世同堂》让我们看到,无论中华民族遭遇怎样的劫难,总会有一批心系苍生、无惧黑暗的人,撑起整个民族的脊梁,重整河山待后生。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。作为一名读书博主,我一直希望将更多抗战文学经典推荐给广大读者。5月29日,《人民日报海外版》刊发了整版报道《中外反法西斯文学互译——传递守望和平共同心声》,其中提到出版人赵武平在美国找到了《四世同堂》的英文译稿原稿,并以此为依据回译了10多万字,尽最大努力呈现《四世同堂》原貌。这件事我之前就略有所知,但是对手稿的主人浦爱德知之甚少。通过查阅资料,我得知她出生于中国山东,能讲一口流利的中文,不仅与老舍合作翻译了《四世同堂》,还在北平协和医院建立了中国第一个社会服务部,为中国的医疗卫生事业作出了贡献。抗战期间,她身体力行,在海外筹集资金支持中国,一生知华友华。

随着这位国际友人的形象在我心中愈发鲜明,我拍摄了短视频《这个美国人,一生都在讲中国故事》。我在视频中说:“《四世同堂》是一部抗战文学经典。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,我们不能忘记《四世同堂》的幕后英雄浦爱德”“今天我们讲述她的故事,是对这位国际友人最好的纪念”。

短视频发布后,我看到了许多网友的温暖留言:“有些人一旦听说,就不会忘记,浦爱德的爱无国界”“哪一个国家都有善良的人,中国人不会忘记老朋友,有点感动,眼角湿润了”。书和人一样,都有各自的命运,老舍先生可能不会想到,《四世同堂》的译稿会在半个多世纪后被人重新捡拾,更不会想到,这部经典会在今天经由互联网的传播被新时代的读者阅读。我突然寻找到了做读书博主的意义:让我们用流量,传递一种恒久的精神,释放一种温暖的力量。

(作者系读书博主)

《小兵张嘎》启发我的抗战题材写作

赖 尔

出生在江苏南京的我,从小就接受着与这座城市密切相关的爱国主义教育。犹记小学时参观侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,我在惊惧与愤慨中将抗战这段历史记得更加牢靠,也深深领悟到民族兴亡荣辱与我们每个人休戚相关。

于我而言,抗日战争不是一段书本上的历史,而是中华门城墙上补上的新城砖,是下关码头矗立的碑与东流不复的江水,是学校附近的深塘和“万人坑”的故事……那血与泪的痕迹,是如此切近,令我萌生了阅读更多抗战文学的想法,也埋下了日后创作抗战题材作品的种子。

幼时的我,反复翻看的抗战文学经典是《小兵张嘎》。白洋淀上,少年“嘎子”与敌人斗智斗勇,他顽皮而聪颖,在战火中淬炼出果敢和智谋,最终成为一名八路军小战士。一方面,“嘎子”这个人物设定,让彼时还是小学生的我,产生无尽联想,将自我代入小说描写的画面中。另一方面,许多抗战文学都会克制地描绘日军侵略的暴行,可一想到当年中国人民所受之苦难,读之便倍觉悲恸。而《小兵张嘎》作为一本以儿童视角切入抗日战争的作品,叙述上更有趣味性,稍稍冲淡了这种悲痛与沉郁,更易让青少年接受。

或许,在我幼时反复翻阅《小兵张嘎》,于脑中描绘出茫茫白芦,以及少年矫捷身影的那一刻,便与多年之后,在键盘上敲下《我和爷爷是战友》《女兵安妮》的瞬间,遥遥呼应,远远共鸣。

那些读过的红色经典、聆听过的抗战老兵口述以及南京这座城市所承载的历史暗影,让我渐渐萌生了创作红色题材网络小说的想法。

2008年,我大胆地将当时流行的“穿越”元素,与革命历史题材相联系,创作了首个“红穿”作品《我和爷爷是战友》。小说中,两个高三学生穿越到1938年,他们带着当代少年的聪慧和傲气,却在直面战场时,被惨痛的现实击穿了所有的自以为是,继而在战火与热血中获得成长与磨砺,一步一步地成为新四军战士。2011年作品出版时,编辑说它是“零距离抗战”,这正是我的目标:在城市化程度越来越高的今天,很多00后孩子,已与冀中农村的“嘎子”产生了些许距离。而我,作为活跃在网络上的新大众文艺创作者,可以用更贴近时代的“网感”语言,成为当下青少年的“嘴替”,书写更容易被他们理解和接纳的抗战文学。

2022年,我用“反穿越”的手法,创作了《来自1942的重修生》,让彼时17岁的新四军小班长跨越80年的时空,目睹当代中国的面貌。这部作品对抗日战场的描写较少,更多描绘的是当代大学校园,通过两代青年的“超时空对话”,探讨红色信仰的力量。

我的抗战题材写作,承袭着前辈作家的创作经验,肩负着继往开来的责任。我认为,年轻一代作家,要勇于触碰历史,用创新的、网络的、属于当下时代浪潮的新方式,传递伟大抗战精神,让和平的钟声绵绵不绝、永彻人间。

(作者系网络作家)

从《亮剑》中学会迎难而上

张 桐

在抗战胜利80周年之际,经典抗战剧《亮剑》再次成为观众热议的焦点。20多年前,我有幸在剧中饰演魏大勇(魏和尚)一角,这段经历至今记忆犹新。每当看到观众仍在讨论这部剧,我总会想起拍戏时的点点滴滴。

2004年,23岁的我接到了《亮剑》中魏大勇这个角色。作为80后,我们这一代人对抗战有着自己的认识:那段岁月对中国人来说是屈辱的,但中国人是不屈的。这成为我塑造角色的基础。读过剧本后,我感到《亮剑》和以往很多抗日剧不同。它塑造了以李云龙为代表的八路军指战员形象,他们个性鲜明、血性张扬。而魏大勇这个角色,我选择用“简单化”的方式去处理——他没有那么多复杂的谋略或深沉的心思,而是一个朴实、阳光的年轻人,但内心充满对侵略者的恨。所以,观众看到的魏和尚,既有能喝酒、爱吃肉的可爱一面,也有战场上不怕死的勇猛,更有对战友的忠诚和义气。再加上剧本赋予他的武艺高强,这个角色就立住了。

《亮剑》剧照,前排右为作者在剧中饰演的角色魏大勇。资料图片

有人问我,魏和尚和我本人的性格差异大吗?确实很大。魏和尚是个没读过多少书的战士,他说不出大道理,但他知道民族的魂在哪里,知道要用血性去保家卫国。而我作为演员,要做的是赋予他对时局的态度,让观众感受到那个年代年轻人的热血与信念。直到今天,我仍记得魏和尚那些掷地有声的台词:“团长给俺脸,俺绝对得兜着”“这事儿给多大的官也不干”“情分比啥都重要”……虽然他在剧中牺牲了,但他一直活在观众心里。

电视剧《亮剑》改编自作家都梁2000年出版的同名长篇小说。在我看来,《亮剑》小说和电视剧共同完美诠释了作者所传递的“亮剑精神”——“明知不敌,也要亮剑”。20年来,这句话被无数人引用,因为它不仅适用于战场,也适用于商场、职场、体育竞技场等各种场合以及每个人的人生。

在我看来,“亮剑精神”的第一层含义,就是哪怕面对天下第一的剑客,明知打不过,也要亮出自己的剑。这是一种态度。更深层次上,“亮剑精神”是中国人骨子里的韧性。抗战初期,中国的国力、军力都不如日本,但我们没有屈服。凭着不认输、不低头的意志,最终我们取得了胜利。所以,“亮剑精神”不仅关乎战场上的拼杀,更指向面对任何困难时的不屈。我自己在生活中也一直践行这种精神——无论遇到什么挫折,都要迎难而上。

除了《亮剑》,我还出演过许多革命历史题材影视作品,要演好这些历史人物,我认为首先要重走他们的心路历程。而这必须下功夫、多读书。我从小就爱读历史类书籍,这对我塑造角色帮助很大。有了对五四运动的了解,我在《觉醒年代》中饰演李大钊先生时,注重表现他如何燃烧自己、启发民智;有了对长征历史重要性的认识,我明白了《绝命后卫师》中的红军师长陈树湘为何明知必死,仍率领红34师用血肉之躯掩护中央纵队突围。这些革命者的内核是一样的——为了国家民族,甘愿牺牲自己。理解这一点,才能真实呈现他们的信念与抉择。

从23岁饰演魏和尚,到如今塑造了更多革命者形象,我一直在努力让观众感受到先辈们的精神力量。重温《亮剑》,是为了重温一种精神。“亮剑精神”和革命先辈的信念,早已超越了文学艺术作品本身,成为激励我们克服一切困难的力量。

(作者系演员,人民日报海外版记者苗春采访整理)

《铁道游击队》的故事世界流传

艾 森(伊 朗)

中国人民抗日战争,开辟了世界反法西斯战争的东方主战场,深刻改变了中华民族的命运,并催生了具有独特历史烙印的抗战文学。抗战文学是中国现代文学的重要组成部分,既记录了中华民族在苦难中奋起的历史,又塑造了一批英勇不屈的英雄形象,《铁道游击队》《小兵张嘎》《敌后武工队》等作品至今仍被广泛传颂。

我第一次接触抗战文学是在山东留学期间,一个偶然的机会让我沉浸在《铁道游击队》这本书中。随着书页的翻动,我被那段烽火岁月深深吸引,仿佛与刘洪、王强等书中人物一同穿行于敌后战场,亲历飞车夺机枪、血染洋行、夜袭临城、巧截布车、拆炮楼的战斗。

《铁道游击队》是中国作家刘知侠创作的一部长篇小说,自1954年首次出版以来,印数累计超过300万册。其长销不衰,充分说明了在中国读者中的生命力与广泛影响。《铁道游击队》还被改编为电影、电视剧、戏曲、连环画等多种艺术形式。

转眼十余年过去,这本书依然清晰地留在我的记忆深处,成为我学生时代最宝贵的精神财富之一。《铁道游击队》取材于抗日战争时期鲁南铁道游击队的真实事迹,生动呈现出游击队员对敌斗争的传奇故事,书中的许多英雄人物至今让我动容。大队长刘洪在敌强我弱的环境下,始终冲锋在前,决不退缩,代表了抗战精神中的“以命相搏”与“舍生取义”。政委李正和队员们打成一片,在战争面前始终保持清醒的头脑,冷静睿智地分析敌情,是游击队的思想核心。芳林嫂作为一个普通的村妇,承担着后勤联络和救助伤员等任务,在关键时刻展现出非凡的勇气与智慧。她被捕后遭受酷刑仍坚贞不屈,让我看到了中国妇女在抗战中的坚韧顽强。《铁道游击队》融合真实的历史背景与传奇的文学笔法,塑造了生动的人物群像,展现了中国人民不屈不挠的抗战精神与强烈的爱国情怀。

《铁道游击队》不仅受到中国读者喜爱,还被翻译成英、俄、德、日、法、越等多种语言,在世界范围内讲述中国抗战故事。包括《铁道游击队》在内的中国抗战文学,其海外传播有助于各国人民了解中国人民对世界反法西斯战争作出的贡献,从而打破西方中心的战争叙述体系,实现历史叙事的多元化。中国抗战文学的海外传播,不仅是中国文学本身的“出海”,更承载着一种东方民族在灾难中奋起、在斗争中重生的历史记忆。在今天,这种跨文化的文学传播,有助于促进民心相通,弘扬正义与和平的价值观,推动文明交流互鉴,为构建人类命运共同体注入持久的精神动力。

(作者系西南大学历史文化学院副教授、西南大学伊朗研究中心研究员)