点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:田广

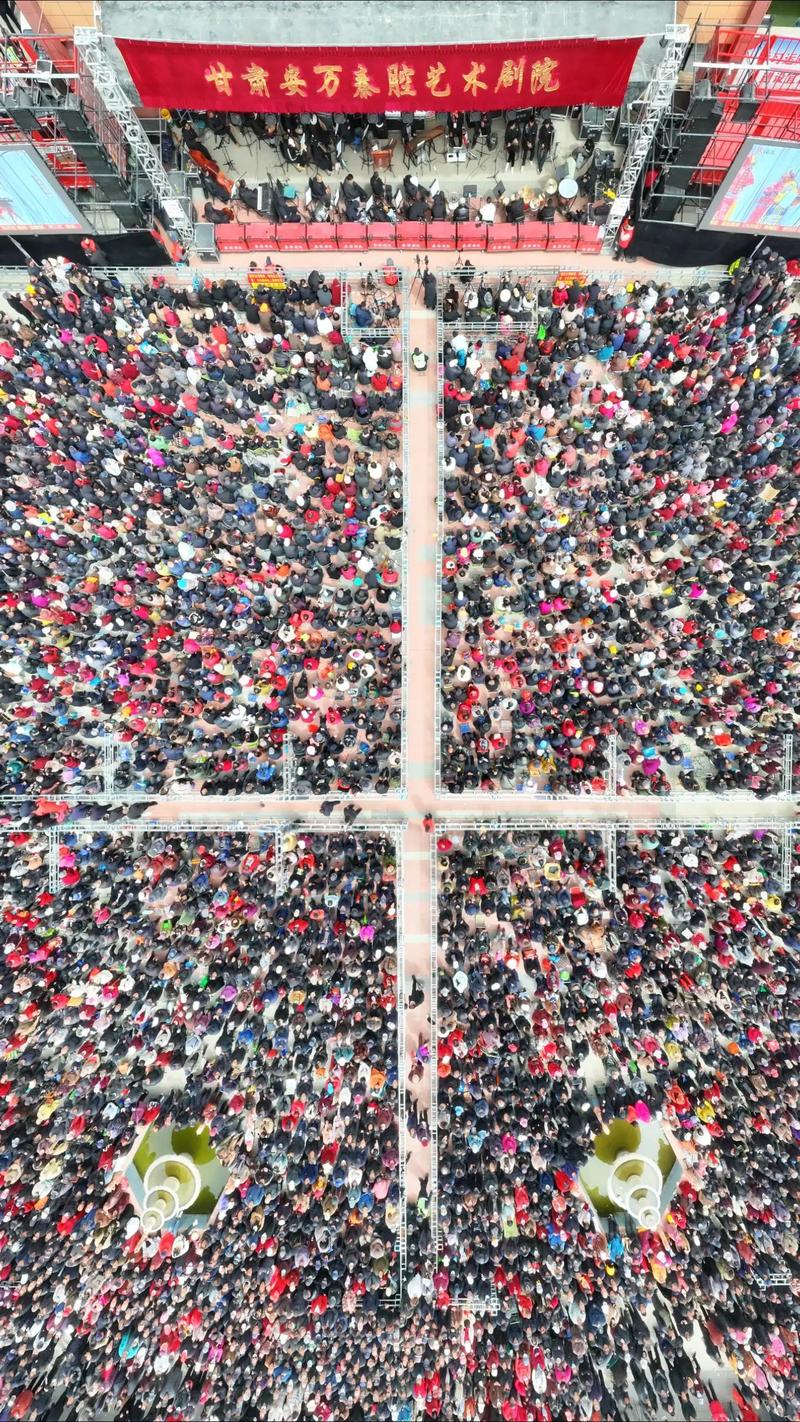

自去年年底至今,甘肃安万秦腔艺术剧院这一民营剧团在甘肃、陕西、宁夏等地巡回演出,引发热烈反响,在西北大地上掀起了一股多年未见的“秦腔热”,“安万现象”正由此得名。

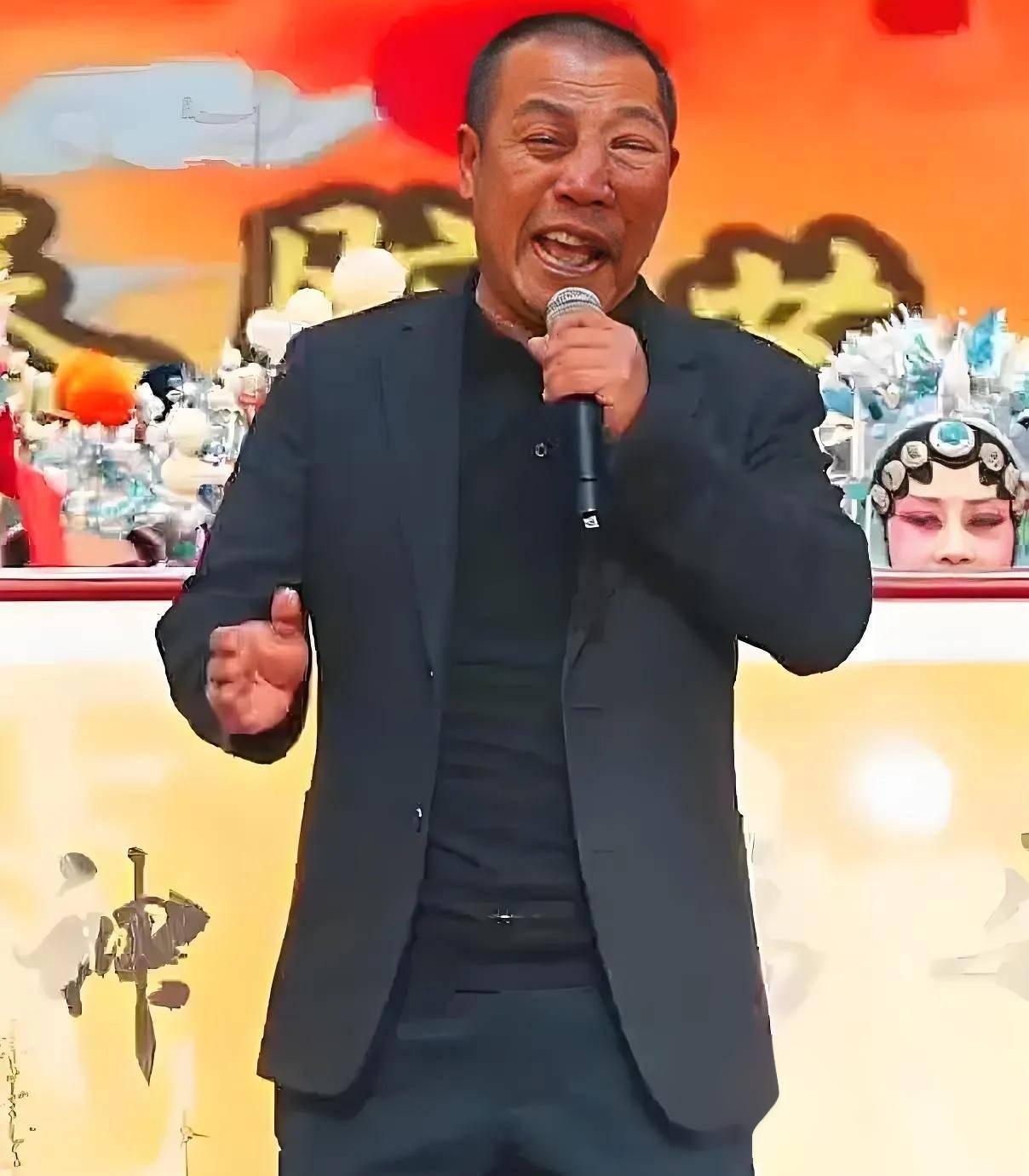

安万的人生因秦腔而改变。他出生于甘肃会宁农村,因患有先天性血管瘤而使得面部异于常人,这不仅给他的生活学习带来了很大困扰,也让他非常自卑。童年时一次偶然登台演戏的机会改变了他的人生:当厚厚的油彩遮盖了脸上的红色印记,观众的阵阵喝彩声传到他的耳边,让他感受到了从未有过的快乐和满足。从此,他爱上了舞台,成为“秦腔追梦人”。三十多年来,他历经艰辛仍然坚守对秦腔的热爱。2022年,他将散落各地的优秀民间艺人集合起来,组建了秦腔剧团,用不到三年时间便站稳了脚跟,引发了广泛而持久的轰动效应,可以说创造了一个不小的奇迹。

秦腔作为我国现存最古老的戏曲剧种之一,享有“百戏之祖”“百戏之母”的美誉。它曾流传于大半个中国,对很多地方剧种,包括京剧的形成和发展,都产生了深远影响。然而,如今却和众多剧种一样,面临着严峻的困境。在此背景下,“安万现象”的出现不仅引人瞩目,且值得深入探讨。与许多专业院团相比,安万剧团的演出呈现出诸多鲜明特色。

观演关系:从“独唱”回归“合唱”

安万剧团演出的特色环节是演员与观众合唱秦腔经典唱段。在隆重热烈且极富仪式感的谢幕结束后,观众常因这一环节不愿离场。在互动环节,除了一些传统经典剧目中脍炙人口的唱段之外,“唱潼关”成为了最受欢迎的曲目,其唱词、旋律和意境尽显秦腔特质,台上台下的情绪共鸣极具震撼力。中国戏曲与西方戏剧在艺术观念及其表现形式上存在显著差异:前者强调假定性、开放性和交流性,而后者则追求真实感、封闭感和隔绝感。换言之,在观众与演员的互动关系中,中国戏曲呈现出交融的特点,而西方戏剧则表现为隔离的状态。近代以来中国戏曲受西方戏剧影响,许多专业院团的演出成了演员的“独唱”舞台,缺乏与观众的交流互动。安万剧团的这种“合唱”形式,表面看是创新之举,实则是对中国戏曲艺术精神的回归。

剧目选择:全本戏的坚守与价值

折子戏兴起于清乾隆时期,也就是说,自中国戏曲从最初的成熟形态南戏发展到巅峰期的元杂剧和明清传奇,在这约九百年的历史长河中,全本戏主导了六百多年,而折子戏的盛行期只有两百多年。当下,因人们的工作生活节奏越来越快、休闲娱乐时间被大量挤占等原因,很少有人能够静下心来完整地欣赏一台动辄三四个小时的全本戏。因此我们看到,在当前的戏曲演出中,折子戏的占比非常高,很多专业院团的惠民演出也往往以折子戏为主。安万剧团却反其道而行之,他们所排演的剧目多为全本戏,很少演出折子戏。我们必须承认,折子戏的存在有其合理性和必要性,其本身也有独特的优势。但是,与全本戏相比,折子戏缺乏前因后果、起承转合的连贯性,缺失了由开端、发展、高潮、结局构成的完整叙事结构,缺少了人物成长和剧情演进的完整历程,亦无法展现故事和情感的悲欢离合、跌宕起伏。总的来说,其欣赏体验存在明显不足。安万剧团的全本戏大受欢迎表明了,在“短平快”盛行的时代,全本戏仍有其价值和发展空间。

艺术风格:秦腔“俗”的本真回归

在文学艺术发展的历史长河中,雅俗之辨由来已久,但二者并非完全对立,而是常常呈现为一种交叠关系。一般来说,雅俗共赏当然是一种理想状态,但也不能一概而论,还要看具体的艺术形式和接受对象。作为一种兴起于黄土地中、流传于乡野民间的“草根”艺术,秦腔的基因里自带“俗”的气息。近代以来,秦腔也在经历雅化的过程,但一些专业院团过于追求雅而忽略俗,导致与普通观众逐渐疏远。安万剧团的演出,虽然在唱腔、动作方面不够精美,却以质朴有力的表演展现了西北人的精气神和秦腔的魂,深受观众的喜爱。

发展路径:传承为基,创新为翼

传统艺术的发展需要平衡传承与创新,但须知传承是创新的前提。很多专业的戏曲院团在创新上投入了大量人力、物力、财力,却未能处理好传承与创新的关系,让缺乏深厚文化底蕴和艺术素养的人参与,导致收效甚微,造成了极大的浪费。安万剧团以传统剧目为主,除搬演《铡美案》《二进宫》《金沙滩》《下河东》等经典剧目之外,还挖掘、整理和改编一些濒临失传的老剧本,如一部沉寂多年的老戏《兴汉图》经过改编和打磨之后成为“镇团之宝”,为戏曲传承与创新提供了成功范例。

价值导向:以观众为中心的“向下”坚守

“坚持以人民为中心的创作导向”,是文艺工作的根本要求。“人民”并非一个抽象的概念,而是一个个具体且鲜活的人。于戏曲而言,就是广大的普通观众。安万剧团之所以能够取得成功,最重要的因素在于他们始终将观众放在第一位。无论是剧目的排练、演出的安排,还是设备的添置、舞美的设计,从重金聘请演员到观众免费看戏,再到演员的卖力表演与观演双方的真情互动,每一个细节都体现出对观众的尊重。如果说安万剧团的眼睛是“向下”的,相比之下,许多专业院团的目光则显得“向上”,他们更关注于赢得奖项和获取经费,认为只要能够获奖、有了资金,便无需深入基层、贴近观众,日子照样可以过得滋润。对此,著名演员何赛飞在一档电视节目中声泪俱下地发出质问:“口口声声XX奖、XX奖,几百万几千万,花那么多钱排一台戏,得了奖以后封在仓库里面,老百姓也看不到。戏呢?钱呢?”尽管这番话或许略显极端,但此类现象绝非个案,而是不争的事实。但愿这种现象能够早日得到根除。

除上述方面外,安万剧团在经营管理、传播推广、商业模式及融合传统与流行文化等方面的尝试也值得肯定。虽其发展也面临挑战,但“安万现象”反映了戏曲艺术的规律和民族文化的密码,为新时代戏曲院团改革发展提供了启发。

(作者单位:兰州大学)