点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:乔焕江

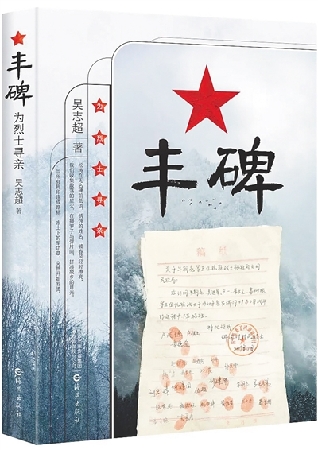

这是一个在所谓“后革命”时代寻找抗联英雄足迹的故事,也是一个当代青年在现实中如何寻找自己价值观“丰碑”的旅程。吴志超的网络小说新作《丰碑》(海燕出版社,2025年8月),正是为这双重“寻找”的遇合营造出的叙事时空,也为如何实现抗战历史记忆和当下日常生活的“接合”,如何实现网络写作与现实题材书写的“接合”,再一次提供了可能的实践路径和可贵的文学经验。

小说由当代青年刘晓兵寻访抗联英雄遗踪开始,展开的实则是一场对抗战记忆及其当下意义的找寻和重塑。历史与现实的叠合之处刻凿出耀眼火花,既映照出八十多年前冰天雪地里的血色英魂,又折射着当下社会对民族精神图腾的渴慕。历史的硝烟消散,曾经在兴安岭密林间顽强抗击日寇的抗联勇士,有一些却无声湮没在时光褶皱中,有一些也只是盘桓在他们的亲人们的自家心事里。然而,这些被岁月蚀刻的碎片,总要有人俯身拾起并将它们拼接起来,直接的,是为了慰藉亲人们的未竟心愿,更重要的,则是要重铸民族的精神镜鉴。从乌伊岭到吉阳镇,从黑瞎子沟到端河村,从崇善镇到上南沟,再到湖南辰溪枣子林,到云南乌木,最终跨出国门走到朝鲜,刘晓兵和陈四平、林鸿雁以及越来越多加入烈士寻亲的志同道合者们,触及的不再仅仅是失踪抗联烈士的个案,而是深沉厚实、绵延无尽的鲜血染红的历史地层。那些在尘封档案里或是寥寥数语,或是一片空白的先烈,那些在不同年代、不同战争中为了民族而牺牲的英魂,开始一个一个、一队一队从历史的褶皱处走出,连同他们血与火的故事,栩栩如生地浮现在不倦找寻的视野中。

但《丰碑》又不仅仅是历史的追忆,小说实际上别开生面地构建起多声部的时空对话。刘晓兵们的烈士寻亲之路并非一路坦途,各种具体难题的出现,不时宣告现实的在场,而烈士们可歌可泣的英勇事迹和荡气回肠的情感牵挂,则时常跨越时间为烈士寻亲志愿青年们点燃前行的炬火。历史与现实的对话关系在叙事上就呈现为双重镜像:抗联战士“火烤胸前暖,风吹背后寒”的艰苦境遇,也反向映衬着当代青年的精神寒战;志愿者团队在网络时代的流量焦虑与信念坚守,又向历史的夜空照亮了革命者绝境中斗争的坚强面容。充满网感的情节设置,也许是革命精神的历史密码在当代的最佳转译,两个时代的青春在小说中隔空击掌,历史记忆获得了穿透时空的精神动能。

值得注意的是,时空对话得以运行的基础依然是作者擅长的东北民间民俗描写。吴志超的创作图谱始终紧密缠绕着黑土地的文化根系,民间社会的感觉结构和价值立场,自然也成为《丰碑》实现革命历史与新时代读者群体的情绪情感有效“接合”的语境。“老辈人”口中代代相传的抗联故事,早已褪去官方史册的庄重笔触,化作炕头上的传奇或酒碗里的唏嘘。小说巧妙利用这种口述传统,不仅实现了故事情节的推动,更使小说自身也成为自觉置身新媒体时代“次生口语空间”的“说书人”文本。贯穿不同历史时空的场景连缀起民间记忆的碎片,在文学重构中凝结为精神丰碑的基座;民间社会稳定的生活世界、伦理世界与革命志士英勇事迹之间的关联,使革命历史传统在烟火气十足的现实空间得以重新激活,民间叙事就此完成了从猎奇到崇高的蜕变。

作为一部现实题材网文,《丰碑》的叙事策略无疑也是具有示范性的。小说叙事并未落入对流量逻辑的简单妥协,而是巧妙运用升级爽文的叙事手段,在主人公的目标达成、个体成长、价值认同以及读者阅读期待的满足之间制造多层次代入感之间的谐振效果。正是在娱乐性的基础上,小说中丰富的文化内蕴、伦理价值、精神信念与时代命题气血相通、水乳交融。刘晓兵的成长轨迹暗合“升级流”叙事,任务和能力的阶段式提升对应着精神境界的跃迁,“经验值”积累逐步转化为信仰值的攀升,网络文学的爽感机制由此升华为价值认同的阶梯。网络文学惯用的“打怪升级”被转化为精神境界的次第升华,民间叙事的伦理内核便与红色基因发生了奇妙的化学反应。

《丰碑》是一场跨越八十年的文学对话,那些被寻回的姓名,那些被接续的血脉,那些在数字云端永远鲜活的勇毅面孔,共同铸就的不只是烈士的历史丰碑,也将是网络时代崇高精神的丰碑。在遗忘与铭记的永恒角力中,历史深处的回声被一代青年再度刻写。《丰碑》也在网文生态的土壤里绽放出兼具民间野性与革命诗性的双重光彩,它令人信服地再次证明,在现实题材的矿脉深处,早就涌动着比任何幻想都更震撼的生命力。

(作者系海南大学人文学院教授)