点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:钟 倩

如果失去记忆,我们还是我们自己吗?如果记忆可以“移植”,我们又该怎样接纳过去?

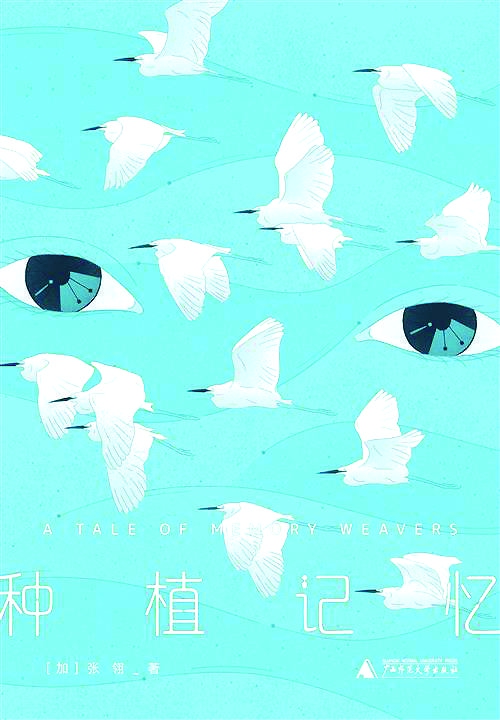

海外华文作家、编剧张翎的最新长篇小说《种植记忆》,聚焦前沿科技和人机接口展开叙事,围绕受伤女孩“种植记忆”后的心理恐惧和所面临的情感冲突,创意叙事与文化探寻有机结合,创伤修复与伦理难题错综交织,不啻于一部探寻生命认知和精神重构的心灵之作和创新之书,触动现代人重新审视互联网时代个体的境遇和困境。

理解世界的“取景器”

一个男人、一个女人、一个连自己都不知道是谁的孩子,他们的故事本来平淡无奇,但是,当时间定格在2035年至2075年之间,一切就变得与众不同。好的小说就是要写出“异质性”,有些时候还要呈现“独异”灵魂的匪夷所思、不被理解与精神漫漶。小说开篇女孩问道:“我是谁?”男人求助于ChatGPT,“怎样告诉一个失忆的人她是谁?”这个场面意味深长,统领全篇,隔空抛出一个灵魂之问:当一个人接受种植记忆,他如何找回自己?

毋庸置疑,《种植记忆》披着“软科幻”的外衣,内核还是传统叙事,整合碎片以构建故事星球:8岁女孩陈千色,在一场车祸中受伤,失去视力和记忆,历经八次手术,住院七个星期医治。父亲叶绍茗、母亲安珀积极直面,为她的大脑植入芯片、制定康复训练计划,甚至高价租来“梦幻者六号”机器人“小梦”陪她过生日,以满足她的情感需求。小说前半部分,以递进式训练为千色找回记忆;相比之下,后半部分叙事比较平庸,借着母亲安珀、父亲叶绍茗之口,插叙、倒叙切换自如,用碎片化的情节拼凑出记忆的上游版图,即父母的偶遇记、千色的诞生记,以及离婚后的家庭瓦解。小说最后一章《一场主角缺席的颁奖典礼》,大学心理学教授Kaleido凭借非虚构作品《只有铭记,才可永存》斩获全球文学大奖,作者之所以缺席颁奖,源自她对人工智能的终极发问:“那是颁给马的奖,而我却是一头牛。让马和牛都待在各自应该待的地方,世界会安静一些。”显而易见,这是一场前沿技术与私人记忆的隐形博弈。一个是史上年龄最小的芯片植入者,一个是寄居于机器人身躯里的父亲,他们的身心修复,为读者留有无尽的想象空间。

科幻文学并未占据想象力的“高楼”,也不是未来元素的“宇宙”,不妨将它视作理解世界的“取景器”,与当下、未来、世界建立一种紧张的对话关系,它的敞开性和边界感实际上异曲同工,都是指向人性的复杂与嬗变。正如张翎在创作谈《痴人说梦》一文中的隐忧:“假如科技可以轻易读取大脑的运动神经信号,那么谁能保证它不会侵入人类情感的隐秘空间,窃取一个人最私密的、也许永远不会演变为行动的一闪念?或者拦截人类根本无法靠意志操纵的梦境?假如有人截取了这些信号,那么人类的一切想法,就会毫无防护地赤裸裸地展现在公众视野之中,再无隐私可言。”

打个不恰当的比喻,科幻文学好比抛向高空的一枚硬币,正面是科幻之壳,反面是文学之核——人类的爱恨情仇、离别伤痛、生死选择等,与心灵相通相系,乃是永恒的文学母题。

朝向“深度现实”进击

梦是观察大脑的窗口,梦也是文学世界的镜子。千色受伤,植入BR3芯片(恢复脑功能)后,每天进行强化训练,她像一只在封闭圆环里无尽奔跑的仓鼠,从不耐烦、厌恶到反叛,眼看生出了叛逆情绪,学会了质疑。父母通过梦境观察到她的需求,安排人形机器人“小梦”陪伴。他精通四国语言,能够精确判断千色的疲劳值,总能在离临界点时切换话题。他说冷笑话、脑筋急转弯,送泰迪熊礼物,讲述河流、龙舟、风筝、划船等生动场景,帮助千色创造新的记忆,并道出真谛“能够自由做梦,是人类巨大的福分”。

诺奖作家石黑一雄的长篇小说《克拉拉与太阳》中,母亲带回机器人克拉拉,陪伴患病女儿乔西。同学交流聚会、摩根瀑布之旅、进城给找人画像等,这些特意的安排都是对克拉拉的考验。实际上,母亲是为自己“做最坏的打算”,经历过乔西姐姐萨尔的病逝,她无法再承受类似不测。同样的,“种植记忆”不只是父母为千色着想,更多的是他们“害怕自己在世界上留下的踪迹,会随着你(千色)的失忆而彻底消失”。当原生家庭的支离破碎浮现,从中可窥见感同身受的日常困境。千色右腿的石膏上写有越南文:“生命是一条河,溯源而上。”而背景则来自于,童年时期的叶绍茗不合群、智商高、逻辑思维强,后来他被确诊为阿斯伯格综合征(轻微自闭症),原来外公家也有像他这样几个“神经兮兮”的人。安珀与叶绍茗在越南西贡一家咖啡馆里偶然相遇,一本《大脑的可塑性》使两人坠入爱河,也在不经意间播下了生命的种子。

谁能想到,叶绍茗想方设法弥补自己基因的“污点”,却酿成了一场悲剧:大雨滂沱的夜晚,安珀甩门离开公寓,叶绍茗带着千色开车去追,路上发生交通事故,他脑部受伤变成“金属人”,千色呢,车祸前脑子里就植入了治疗自闭症的芯片,于是便有了两个芯片。伴随物之索隐,情感的冲撞、内心的痛楚呼之欲出——他的公文包里,放着实验基地给安珀的聘书、黑丝绒盒子装着戒指。安珀一句“是因为我等你那枚戒指,等得太久”,揭示情感的症结所在。庆幸的是,千色的记忆逐渐修复,叶绍茗离开前对安珀说道:“她身上,有你母马一样的生命力,破碎了多少次,都活了下来,基因的力量啊……”血脉的传承、精神的赓续生生不息。

不难看出,“种植记忆”是以爱的名义修复情感、完成自我救赎:先有自我的回归,再有救赎的可能。要知道,物质生活面前,情感才是记忆的“活泉”,AI技术再强大、再进阶,也只是人类操控下的思想模型,就像第六代情绪型机器人“小梦”,尽管日本公司耗费20余年打造,效率极高、尽忠职守,它全身有352个自由关节,精通四国语言,却也只能执行没有歧义的指令,程序中断后所有信息一键清除。正如小说所写:“人类所有的发明,都是在进步和祸害的两极中间兜转。”张翎很好地写出了这种情感的矛盾和深刻的变革,她擅长动用记忆储存,一头连着童年与故乡,一头连着出走与回归,以书写寻根安放精神。她的书写自带故土血脉,贯穿于“温州系列”“生命力三部曲”(《胭脂》《余震》《死着》),乃至今年中篇新作《赤道之渡》等。在《种植记忆》里,西贡、芒果、河流、葵林,还有安珀家族食堂的钟声《百鸟归来》,都有作者故土的影子,借着声音、味道、通感、景致等,探寻文化差异、人性拷问和精神样态,展现了地域之美和人文关怀。这些,都是朝着“深度现实”进击,并为小说文本探索做出的有益尝试。

“后科幻写作”的可能

近年来,“软科幻”作品大量涌现,很多老作家频推新作,不少新生代作家也跃跃欲试,以奇崛想象和空间翻转设置未来场景,极易陷入随波逐流和思维惯性之中,导致陪伴式机器人扎堆、代偿性技术泛滥,有悖于文学的根本宗旨。人工智能、脑机接口、数字编码等对现代生活的介入,从工具向情感过渡,但是写作者切记不能凭空臆想、不可盲目乐观,警惕科技迷信和“反噬”现象,一旦脱离背后的“人”就会走向失序和混乱。正如评论家施战军曾提出的一个观点,“科幻文学应该有科学之核、文化之核,最终通向的是生命之核。”倘若出发点和落脚点只见AI不见人,不啻于本末倒置;倘若只有故事炫技和应用场景,也是空有科幻之壳。所以,科幻文学是严肃文学的分支,科幻小说的本质还是小说,应跳出动辄机器人介入就是车祸事故、失独家庭、自闭症患者这样的单一情境,看到更深刻、更多元、更普遍的人性困境。譬如,千色担心梦境被拦截而不敢入睡,正是科技介入带来的新问题,从而展现人类根深蒂固的孤独与恐惧,以科幻绳索牵引人心向善,弥补日常生活的遗憾与缺陷。

作为旅居海外的华文作家,张翎的身份决定了创作的广阔领域,她不断超越和破圈,从逃离、疗伤、救赎,到多维度文化场景,越来越多贴着生活的细节“飞行”。诺奖作家奥尔加·托卡尔丘克在长篇历史小说《雅各布之书》中指出:“真正强大的不是身体的行为,而是语言的行为,因为世界是由语言创造的,它的根基也是语言。”无论是巴赫金的多声部复调写作、托卡尔丘克坚持的“星群写作”,还是张翎推崇的“历史重构”,都堪称文学语言的实验。

此外,张翎令自己的这部科幻小说意象纷繁,绳索、浮木、上岸、毒蛇等,“没想到爸爸血液里的一只蚂蚁,爬到你身上,会变成一条这么大的毒蛇。”以及,钟点工陈阿姨敲饭勺的声音、反复出现的《百鸟归来》音乐,都是诗性的书写。叶绍茗和安珀为千色做康复,难道不是两人情感沟壑的消弭吗?他们关于千色的一段对话,很是耐人寻味:“她可以没有过去,只要有将来就行了。”“记忆不一定让人快乐,但记忆使人完整。你愿意在她的一生里,永远缺失那条河的记忆吗?”可见,“种植记忆”一语双关,点睛出人类内在的荒芜和塌陷:既是借助科学技术的“双翼”还原和保存生命的“精神血库”,同时也是获得完全的尊严和完整的人格。

英国小说家伊恩·麦克尤恩说过,“我对于想象力的理解是,你要从已经发生的事情出发,勾勒出一条通往未来的路线,哪怕你明白自己几乎肯定会犯错误。”夯实科幻文学精神大厦的基石,要善于在体现共性经验和集体记忆上做文章,从现实主义出发,实现文本和语言的双重革新。这让我不由得想起近年几部作品来,王威廉《野未来》中初中毕业的保安员赵栋,多年后在机场的隧道里进入了未来;《克拉拉与太阳》中,科学家卡帕尔迪坚信机器人完全可以复制乔西,克拉拉说道:“那里真有一样非常特别的东西,但不是在乔西的心里面,而是在那些爱她的人的心里面。”这句话非常了不起,指向他者的困境。正如《种植记忆》里,千色与父母的镜像关系,当千色恢复视力之时,也正是叶绍茗离开的时候,他要目送女儿恢复记忆和健康,意味着完成了使命,弥补了亏欠。

学者刘再复认为,好作家只面对人性的真实与人类处境的真实。两种真实,指向同一使命,展现日常的局限与可能,看见世界的不同风景。因此,“后科幻写作”的窗口,依然向着无法穷尽的未来经验敞开,向着心灵深处的困兽展开搏斗。与此同时,未来并非遥不可及的概念,未来已来,当下的每一天都是“准未来”。

(作者系青年作家、青年评论家)