点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:张同胜

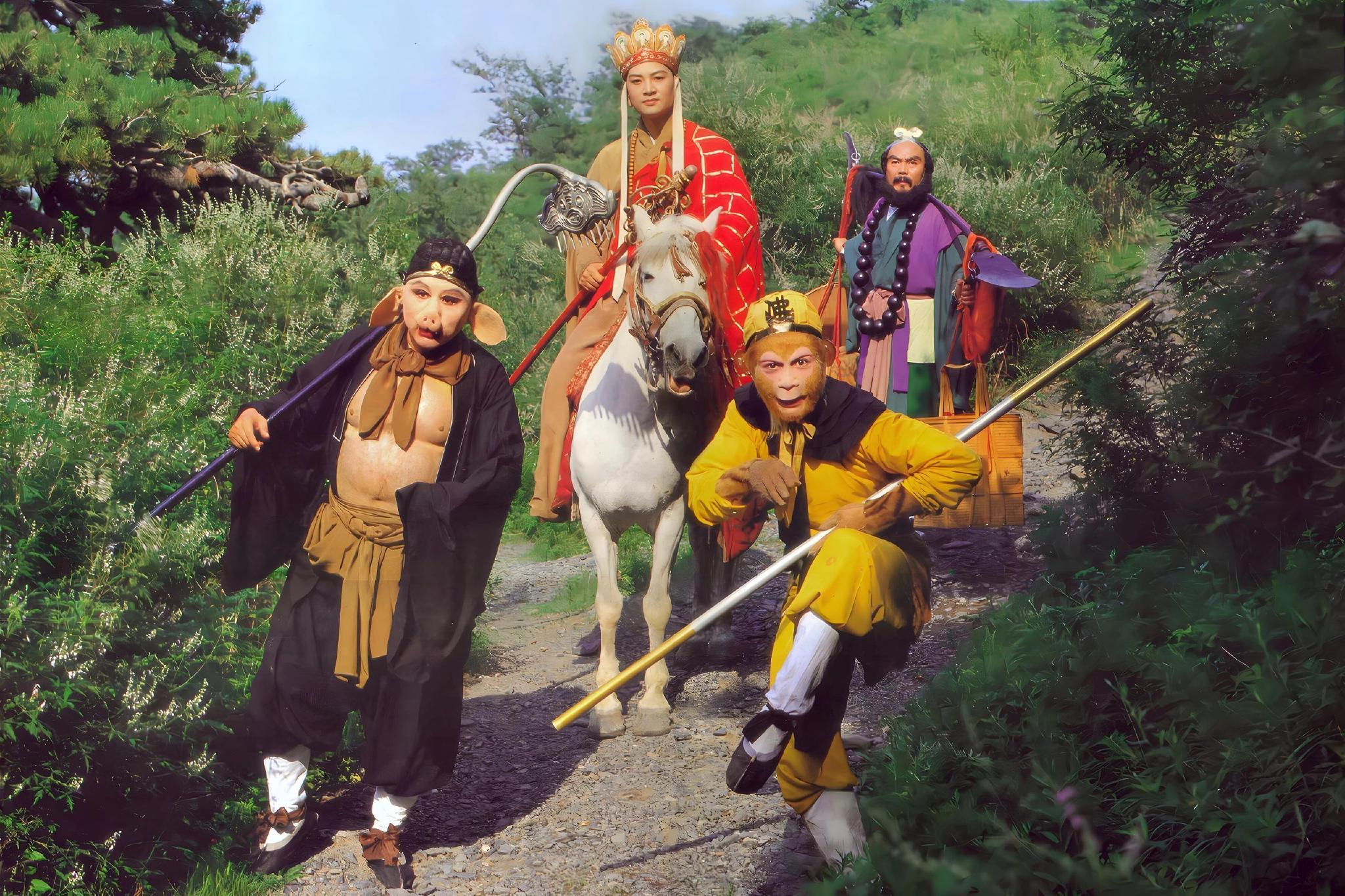

文学经典之所以是经典,就在于它符合辩证法。即使是其间的苦难书写或“恶的表现”,也具有伦理教诲的道德价值和教育意义。作为四大名著之一的《西游记》就是这样一部文学经典,它所书写的“九九八十一难”也具有正能量的光辉。这种光辉,即倡导人们在面对挫折与困难时,应该挺而出,积极进取,勇于与一切妖魔鬼怪进行无所畏惧的斗争。

一部《西游记》除了前七回的孙悟空小传,其余叙述大体上围绕唐僧师徒西天取经的经典故事展开,而这些故事就是他们历经的九九八十一难的书写。从宏观上来看,九九八十一难是佛祖刻意设计的,由观世音菩萨具体执行。唐僧师徒西天取经,与其说是取经,不如说是历难,即小说所谓“释厄”也。

唐僧师徒历经万蜇千魔,千辛万苦,终于到达西天。在灵鹫山之上,阿傩、迦叶固然因为唐僧没有奉上人事,便将无字之经赠予唐僧。然而,正如佛祖所言,“无字的真经,倒也是好的。”经书当然重要,但是如果强调它的重要性,就像孙悟空说的,“这都是我佛如来坐在那极乐之境,没得事干,弄了那三藏之经!若果有心劝善,理当送上东土”,佛祖可以让人一阵风就送到长安,何必等到唐僧取经十四年之后呢?这就表明,取经尚没有“释厄”之重要,或者说唐僧取经,重在九九八十一难的历练和磨难。在灵山之上,观世音菩萨一看唐僧的灾难簿,是八十难,还少一难,没有完成之前设定的九九归真任务,随即叫来揭谛,“赶上金刚,还生一难者”,于是在唐僧师徒返程的路上,补上一难。

唐僧师徒要想取得正果,必须历经九九八十一难。这九九八十一难,并非妖魔鬼怪无端的骚扰,亦非它们无缘无故地兴风作浪,而是唐僧师徒成佛作罗汉的必修课。为了设计和执行这八十一难,佛祖和菩萨可以说是煞费苦心。《西游记》第35回,孙悟空责怪太上老君纵放看金炉和银炉的童子为邪,该问个钤束不严的罪名。太上老君则回应道:“不干我事,不可错怪了人。此乃海上菩萨问我借了三次,送他在此托化妖魔,看你师徒可有真心往西去也。”观音菩萨“借了三次”才促成唐僧“莲花洞高悬”之难。

九九八十一难,皆是“因果报应”,也是伦理教诲。唐僧第一难,其因在于“不听说法,轻慢我之大教”。学生课上不认真听讲怎么可以呢?唐僧最后一难,是因为他失信于老鼋。为人要讲一个诚信,岂能不信守承诺?求法修道,讲的是一个真心。“人有二心生祸灾”,孙悟空与六耳猕猴二心争竞,此乃唐僧“难辨猕猴四十六难”。如此种种,皆隐寓着教人做人、做一个好人的伦理教诲。唐僧的八十一难,就是八十一个伦理教诲。

玉皇大帝,按照佛祖的说法,“他自幼修持,苦历过一千七百五十劫。每劫该十二万九千六百年。”唐僧历经九九八十一难之后,终成正果。从而可知,历劫才能成帝,释厄才能成佛,功不唐捐。一分辛劳,一分成果;一个苦难,一个修行:惟有苦练、修持、炼魔降怪,才能九九归真。

我们坚决反对宗教的鸦片麻醉作用,也不会宣传苦难哲学。不过,黑格尔关于恶的历史作用的论述,对于我们理解历史上的善恶观却有着富有启发性的积极作用。恩格斯指出:“在黑格尔那里,恶是历史发展的动力借以表现的形式。”黑格尔、恩格斯的这一思想是很深刻的,比费尔巴哈抽象的空洞的爱的伦理思想深刻。善恶是理念的一体两面,伦理道德的善与恶绝非看上去一目了然的表象区分,亦非想象中你死我活的截然对立,亦非天真的人们提倡的抽象的没有条件的善恶。恶是善的助推力,善是恶的扬弃。

马克思主义与中华优秀传统文化相结合,促生文学经典的后生命。《西游记》不是在宣扬苦难多多益善,而是以西游故事中九九八十一难的生动叙事教诲人们应该如何直面艰难困苦:斗争。马克思主义的哲学就是斗争哲学。1880年,美国记者约翰・斯温顿在采访马克思时问:“人生的最高法则是什么?”马克思简明扼要地回答说:“斗争!”马克思的女儿曾问马克思如何理解幸福,他认为:“斗争就是幸福。”唐僧九九八十一难的“释厄”过程,就是与形形色色妖魔鬼怪的作斗争的过程,正是在斗争的过程之中,唐僧师徒才获得了修行,修行通达正果。

如此说来,唐僧师徒西天取经,如果没有九九八十一难他们就不会取得正果:唐僧不会成为旃檀功德佛,孙悟空不会是斗战胜佛,猪八戒不是净坛使者,沙僧不会成为金身罗汉,白龙马难成八部天龙。正是九九八十一难,才成就了唐僧师徒的正果。它对我们有何启示?它的启示就是,“艰难困苦,玉汝于成。”无论是生活中还是工作上的磨难或种种不如意,都是通往成功的垫脚石。因此,人们面对人生,应该直面苦难,躬身入局,积极作为,斗志昂扬,像孙悟空那样与一切妖魔鬼怪作坚决的斗争。

(作者为兰州大学文学院教授、博士生导师、西游记文化研究会副会长)