点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:吴玉杰 朱思萦

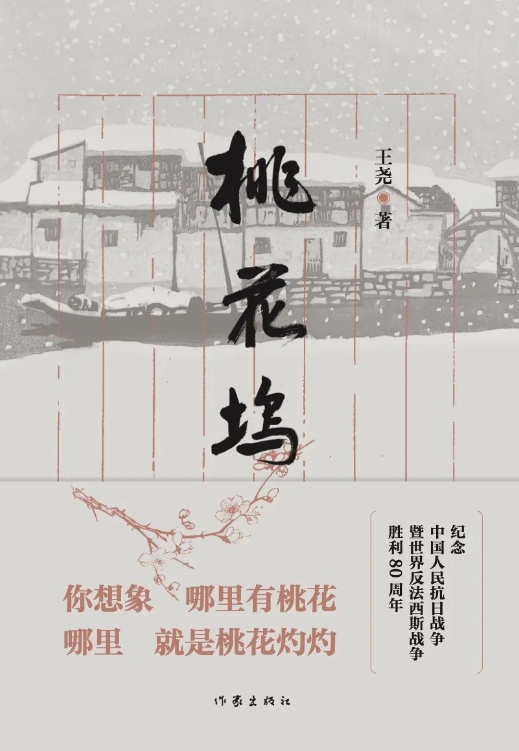

回望纪念抗战胜利80周年的文学作品,王尧的《桃花坞》另辟蹊径,将目光投向抗战时期处于战场“边缘”的知识分子群体,开辟出日常抗战美学实践的路径。小说没有将宏大的“战争”铺陈于叙事舞台的中央,而是跳荡于苏州河水的潋滟中,隐匿在粉墙黛瓦的缝隙里,在一次次命运的叹息里疼痛地呼吸。作者用“感觉”代替“口号”,以“风物”承载“历史”,在平淡如水的“日常”里,勾勒出一条不为人所熟悉的抗战路径——知识分子的文化坚守。当时光流转至今日,我们回望那段烽火岁月,或许愈加分明:对民族之根、文化之魂的坚守与传承,亦是另一种“抗战”。

“感觉”中的抗战另叙

“抗战叙事”往往牵扯着“思想”与“主义”的问题,理性、进步性的革命认知驱动着人物的成长,但王尧却凸显出个体对抗战的“感觉”与感性。刘再复曾评价莫言“是感觉型的作家,浑身都是‘感觉器’”。《红高粱》就通过色彩、气味、声音等感官细节,将有关“战争”的知觉进一步延伸,呈现出生命的强劲与残酷。同样,《桃花坞》也并未直接展现“战争”场面,而是通过“听说”、报纸消息的“侧面透露”,以及“听觉”和“视觉”的感官传达等方式表现动荡时局。

小说从“引子”开始,便借由主人公方后乐的“感觉”铺开抗战的氛围。祖父去世的悲痛、“从上海弥漫过来的恐惧气息”、被“炸翻”的日常、房屋倒塌的声音、恐惧的眼睛、“看到火车站里从上海过来的伤员”等描述,揭示出“七七事变”吞噬了人们正常的生活,即便没有关于战场的正面刻画,来自感官的刺激依旧给读者带来切肤之痛的阅读体验。

而方后乐对于抗战之痛的第一次直接感受,发生在他一家三口从苏州桃花坞大街向明月湾逃亡的启程时刻。在他的视线里,“码头、山塘街、阊门、石路清晰又模糊地往后退去,他和它们互相目送着。离开码头的一瞬间,他在船身的摇晃中,感觉四周熟悉的建筑和树木也在晃荡”,“观看”故乡景物时的“模糊”和“晃荡”,是因为眼中充盈着乡愁、国恨的泪水。

这种“痛感”在方后乐往后的人生中交织着更多复杂的“感觉”,直到他完成精神蜕变:比如方后乐跟着阿溪参加“鲁迅纪念活动”时,他坦言自己“对鲁迅没有研究”,“但我知道,先生是火炬”。他对于鲁迅文章的阅读、喜爱是来自一种天然的、“感性”的亲近,而非理性层面所感知到的鲁迅思想的指导;同样的,这种“感觉”还表现在方后乐对待中西方文化的态度、对“左翼”和鲁迅的理解,以及对苏州故地的怀恋、对西南联大的憧憬等。他最后放弃清华研究所,来到哈尔滨投身新中国的教育事业,也在很大程度上来自王凯夫惨遭杀害的“感觉”的刺激,而非理性思想成熟下做出的选择。当然,对“左翼”、对党的精神认同始终埋藏、生长在方后乐的心中。在消泾老根的姨夫家,他最近距离地目睹了江抗游击队与日军的激战,听到枪声后,他先是“惊吓得一跃而起”,后变得“稳定”,最后却感到“兴奋”——“‘抗战’二字以前是在悄悄的议论中,现在写在了夜晚的土地上”。这种切实的“感觉”变化,也从侧面透露出中国共产党抗敌政策对方后乐的吸引,以及国共两党之间政治形势的微妙变化。

老舍在《茶馆》的创作谈中直言:“用他们生活上的变迁反映社会的变迁,不就侧面地透露出一些政治消息么?”与《茶馆》的表现手法相似,《桃花坞》在面对众多人物、大跨度历史背景与丰富文化风物交织的叙事挑战时,也选择只勾勒“大历史”的侧影。如此既平衡了各类要素,也梳理出方后乐精神成长的主线。这种“感觉型”抗战叙事是温热的、可触摸的,它贴近作为普通人的知识分子的情感归属与文化认同,使历史、文化与个人心灵彼此映照。

在“文学地理”中展现精神坚守

实践日常抗战美学的另一重要维度,是通过“地域”“空间”的变动,以及与之相关的日常风物、风俗、饮食等进行叙事联结。地域不仅作为背景存在,更承载着战时文化的深层结构与政治生态的复杂面向。小说描画的核心区域是苏州及其周边的乡村地带,这里象征着中国传统文化的“根脉”,是个人记忆与民族文化的双重载体。明月湾、消泾等乡村,既是文化坚守的土壤,也成为中共游击抗战活动的前沿阵地。

在“地域”和“空间”的流转中,小说巧妙地将个体、小家庭的选择及其人生命运与民族国家的命运相勾连。随着方竹松从上海辗转至重庆、延安、哈尔滨等地的脚步,小说勾勒出中共从诞生到发展壮大的艰辛历程;在昆明的西南联大,方后乐得以“呼吸自由的空气”。联大的“民主墙”与“五四纪念活动”,串联起抗战后期风起云涌的学生运动,同时与闻一多、朱自清等学者的爱国言论相互呼应,共诉对国民政府消极抗战的批判。除此之外,庐江、屯溪、赣县、贵阳、香港、广州、瑞金、南洋、仰光、河内等构建起小说广袤的地理版图。每个地域都是一面镜子,折射出战争对文化的冲击,也映照着人们对民族尊严的坚守。

小说中涉及诸多文化名人,通过关联、象征等表达方式,使其成为地域文化特质的具象载体和中国文化精神的传承符号。章太炎在苏州讲学,“以读经史固民族精神”;朱自清在联大用土坯墙围成的教室里授课;闻一多“在茶馆备课、研究古典文学”——这些细节皆指向中国文化在战火中延续不绝的韧性。从方梅初、黄道一对文人操守的持守,到方后乐逐步成长为具有文化自觉的左翼青年,小说中人物的每一次选择与行动,无不是这种精神在历史洪流中的延续与传承。

整个故事从侧面呈现知识分子“抗战史”的同时,还绘就了一幅以“桃花坞”为中心的“苏州风物志”,以“苏州”为中心展现了中国文化对个人、对民族乃至整个国家的厚重影响。

青团子、松子糖、枣泥麻饼、桃花坞的年画、传习所的昆曲与笛声……它们承载的是苏州的文化记忆和知识分子的身份认同。在白堤西泠桥西侧,“秋瑾之前葬在这里”;沧浪亭中,“那里留有林则徐的足迹和题字”。这些苏州标志性的地理空间,是苏州人“危局如斯敢惜身?愿将生命作牺牲”革命精神在空间中的延续。

这些对于苏州的认知和文化记忆,正是方后乐一家关于民族意识、国家意识最直接、最切身的体验。因此,当阊门顶上插了太阳旗时,方后乐“清醒地意识到这是苏州人成为亡国奴的标志”。目睹苏州沦陷后的断壁残垣,他不禁感慨,“我快不认识这地方了”。因此,他在战争中进行文化层面的坚守与抗争,是一种本能选择,而非刻意的“崇高”“英雄”的牺牲。

最终,方家人做出了不同的抗争抉择。父亲方梅初作为图书馆职员,筹办“吴中文献展览会”,守护了一批珍贵古籍善本,沦陷后拒绝为日伪政权效力,代表了温和知识分子“以文抗敌”的坚守。主人公方后乐在战火中成长,从桃花坞走向西南联大,最终选择投身新中国的教育事业。阿溪参加游击队是救国,而黄青梅和方后乐选择“现在念书”亦可“将来报国”。正如方梅初所言,“文化不亡,国家不会亡”。这两条不同的救国路径,看似一刚一柔、一急一缓,却共同指向守护民族存续的核心目标。从“救亡”“启蒙”,到文化守护与传承,方家人的选择虽无惊天动地的壮举,却勾勒出抗战时期知识分子的精神光谱,让抗战美学实践呈现出多元的精神向度。

“你想象哪里有桃花,哪里就桃花灼灼。”这是一种超越时空的信念,它让文化在流离中生根。当我们翻开《桃花坞》,仿佛仍能听见江南的笛音、看见粉墙黛瓦间那一抹春色。在抗战胜利之外,本书更让我们看到文化精神与民族精魂的长青——只要心中有“桃花”,岁月便永远不会荒芜。

(作者吴玉杰系辽宁大学文学院教授,朱思萦系辽宁大学文学院研究生)