点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:刘帅

“书肇于自然”作为中国书法的元命题,数千年来指引着书家追求心手相应、笔随情迁的艺术本真境界。从王羲之的“澄神静虑”到董其昌的“率意真趣”,“自然”始终是书法挣脱匠气、直抵性灵的核心追求。然而,在当代书法面临“键盘时代”冲击与“展厅文化”转型的双重挑战下,“自然书写性”正遭遇“惯性书写”的消解——千篇一律的风格、脱离时代的表达、对技法过度依赖而忽视思想内涵等问题日益凸显,书法有沦为纯粹的形式技艺的危险。

陈振濂教授长期致力于书法创作学理研究,其2025年“‘古学新知’书法创作科研·分类创新展”正是针对此现状的一次系统性反思与创新实践。该展览以“重新定义书法创作”为目标,将“自然书写性”置于“古学”与“新知”的张力场中,通过功能分类(抒情、记事、赏美、文学)和学术引领,探索其在当代语境下的新生。本文聚焦展览对“自然书写性”的诠释,尤其以其“记事”板块为分析重点,揭示其如何实现从传统“自发自然”向当代“自觉自然”的创造性转化。

传统“自然书写性”的意涵与当代困境

传统书论中的“自然书写性”,其精髓在于剥离刻意造作,回归书写者内在情感与生命体验的本然流露。王羲之强调“意在笔前,字居心后”,追求“无意于佳乃佳”的化境,认为偶然性与即兴感是自然书写的至高体现。董其昌提出“字须熟后生”,主张在精熟法度后追求生拙天趣,在“理法”与“性情”的平衡中释放“率意”之真。这种书写性要求书写者具备深厚的学养、精湛的技艺和澄澈的心境,使作品成为心灵迹化的自然呈现。其哲学基础在于蔡邕所指出的“夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣”,即书法源于宇宙自然法则,其形式(形势)由内在的阴阳对立统一运动(笔势)自然生成。

然而,当代书法发展面临严峻挑战。一方面,实用书写场景的急剧萎缩,使书法赖以生存的日常性根基松动;另一方面,在“展厅时代”的竞争机制下,为追求视觉冲击力和风格辨识度,部分创作陷入对形式技巧的过度雕琢或对既有风格的机械重复,形成了陈振濂所批判的“惯性书写”。这种“惯性书写”表现为:风格固化、情感稀薄、脱离文意、忽视书法作为综合艺术的文化功能(抒情、记事、赏美、文学),导致作品缺乏鲜活的时代气息和独特的个体生命体验。其结果便是书法在“生态”(社会文化土壤)与“生存”(艺术本体活力)上的双重窘境,以及大众审美疲劳下的疏离感。

“古学新知”展:体系重构与“自觉自然”的路径

陈振濂的“古学新知”展,是其数十年书法创作学理研究的阶段性总结。区别于早期“学院派书法创作模式”,强调“主题先行”“形式至上”“技术本位”的“以新代旧”路径,本次展览采取“立大于破”的策略,旨在从传统书法形态的“古学”母体中,发掘其固有的、被忽视的“创新基因”,构建一个依托传统形式却蕴含当代精神的新体系。其核心方法论是“学术引领创作”,强调学理研究对创作实践的指导性和支撑性,使创作摆脱盲目性和随意性,成为一种具有明确文化指向和思想深度的自觉行为。

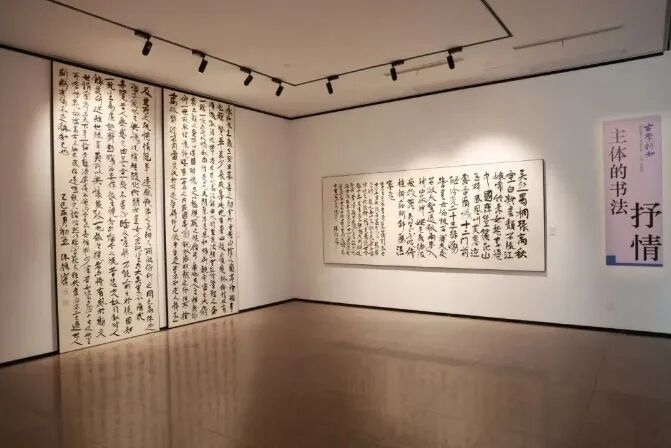

“古学新知”展现场。(图片源于江西文艺公众号)

展览按书法的文化功能划分为四大板块:“主体的书法·抒情”“阅读的书法·记事”“视觉的书法·赏美”“吟诵的书法·文学”。这种分类本身就是对书法本体功能的理性回归与体系化重构,旨在恢复书法被单一“赏美”功能所遮蔽的丰富性,特别是重新激活“记事”与“文学”功能。

邱振中曾指出,对书法本体的深入理解需要关注其形态与意义生成的关系。陈振濂的功能分类法,正是试图在当代语境下重建书法形态与其原生文化功能(抒情、记事、赏美、文学意义)的有机联系。在此框架下,“自然书写性”被赋予了新的内涵:它不再是盲目的、偶然的即兴发挥,而是在学术理性烛照下的、有明确文化指向和功能定位的“自觉自然”。这种“自觉自然”要求书写者在深刻理解传统文脉、明确作品功能定位的基础上,让情感与技艺在特定学术目标和生活体验的引导下自然流淌。

“记事”板块:“自觉自然”书写的典范诠释

“阅读的书法·记事”板块集中体现了陈振濂对“自觉自然”书写性的探索成果,也是实现“学术引领创作”理念的典范。该板块聚焦书法作为信息记录和文化承载的基本功能,其作品内容涵盖学术思考(如战国楚玺研讨、诸体之辨)、生活感悟(如西泠雅集)、社会记录(如答《四川日报》采访“四十五年探索耕耘”)等。分析其特点如下:

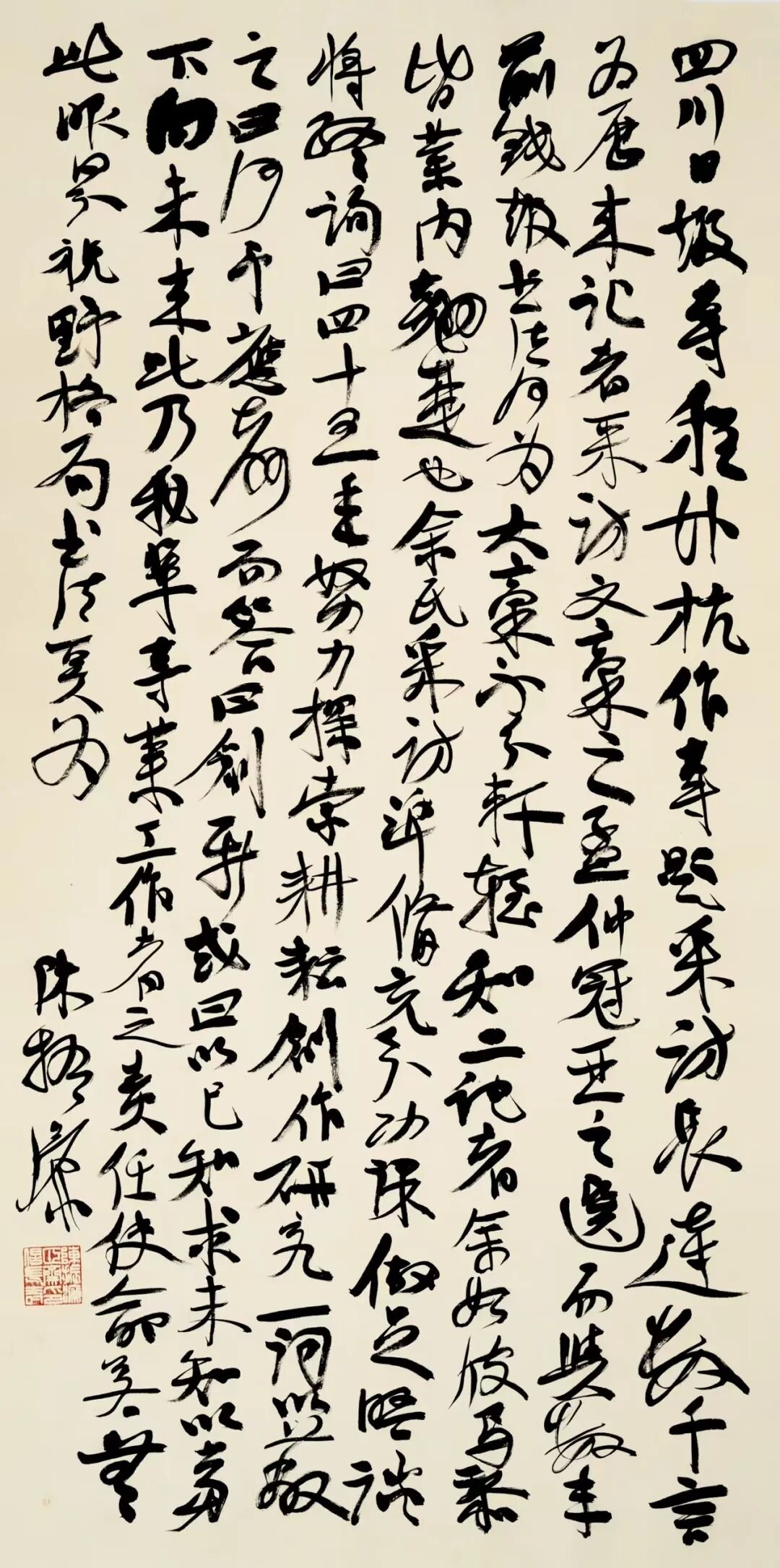

四川日报专访记事 行书 138x70cm

“非刻意”特质与学术积淀的融合。这些作品内容天然具备“非刻意”为艺术而艺术的属性,旨在真实记录与表达。然而,其书写过程却处处渗透着深厚的学术积淀和对传统文脉的深刻理解。例如,记录学术研讨时,笔锋随逻辑推进而变化:严谨析理处,线条劲挺有力;抒发感慨时,笔触舒缓沉吟,节奏韵律暗合蔡邕所言“阴阳生焉”“形势出矣”的笔势自然之道。在答《四川日报》采访的作品中,文字内容从容陈述渐至铿锵反问,相应的字形由小渐大,笔力由稳健转为遒劲骤增,将思想火花的迸发与辩论的情绪张力,通过笔墨的“自然”律动精准传达,生动具象化了董其昌推崇的“率意真趣”。这种“自然”是经过学术理性梳理和过滤后的真情流露,是“自觉”意识下的“自然”呈现。

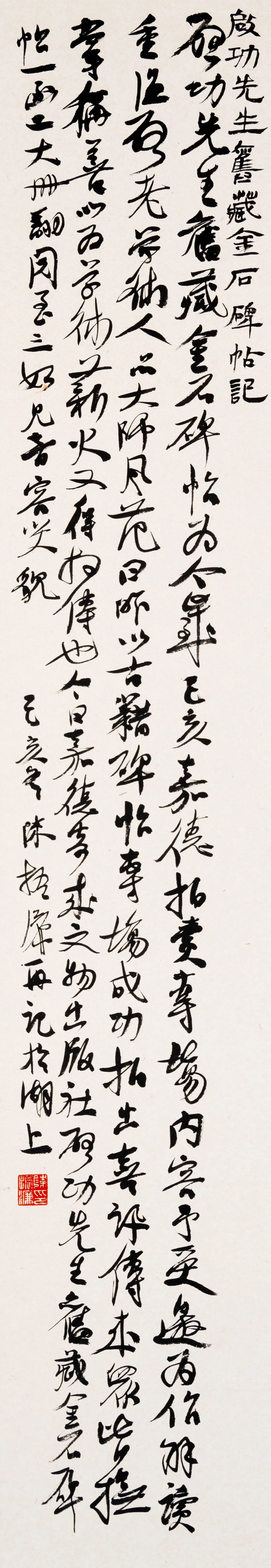

启功先生旧藏金石碑帖记 行书 138x24cm

从“私人书写”到“学术叙事”的升华。“记事”作品成功超越了个人私密表达的范畴,升华为承载文化传承重量的“学术叙事”。记启功旧藏金石碑帖时,文字中蕴含的“如见音容笑貌”的温情追忆与“学术薪火相传”的庄重使命感交织。这种复杂情感的“自然”流露,体现于书写线条在“柔”(温情)与“刚”(责任)之间的微妙转换与自然衔接上。论诸体之辨时,书写形式本身成为学术观点的艺术化演绎:谈论魏碑的方劲特征,则笔意显方峻;阐释狂草的连绵气势,则笔走龙蛇、纵势贯通;分析楷法的端庄,则结体严谨稳重。笔墨语言“自然”地服务于学术内容的表达,实现了“古学”(传统书体特征)与“新知”(学术分类观点)的无缝对接与直观呈现。这种书写性超越了个人情绪的即时宣泄,成为承载学术思想和文化价值的有效媒介。

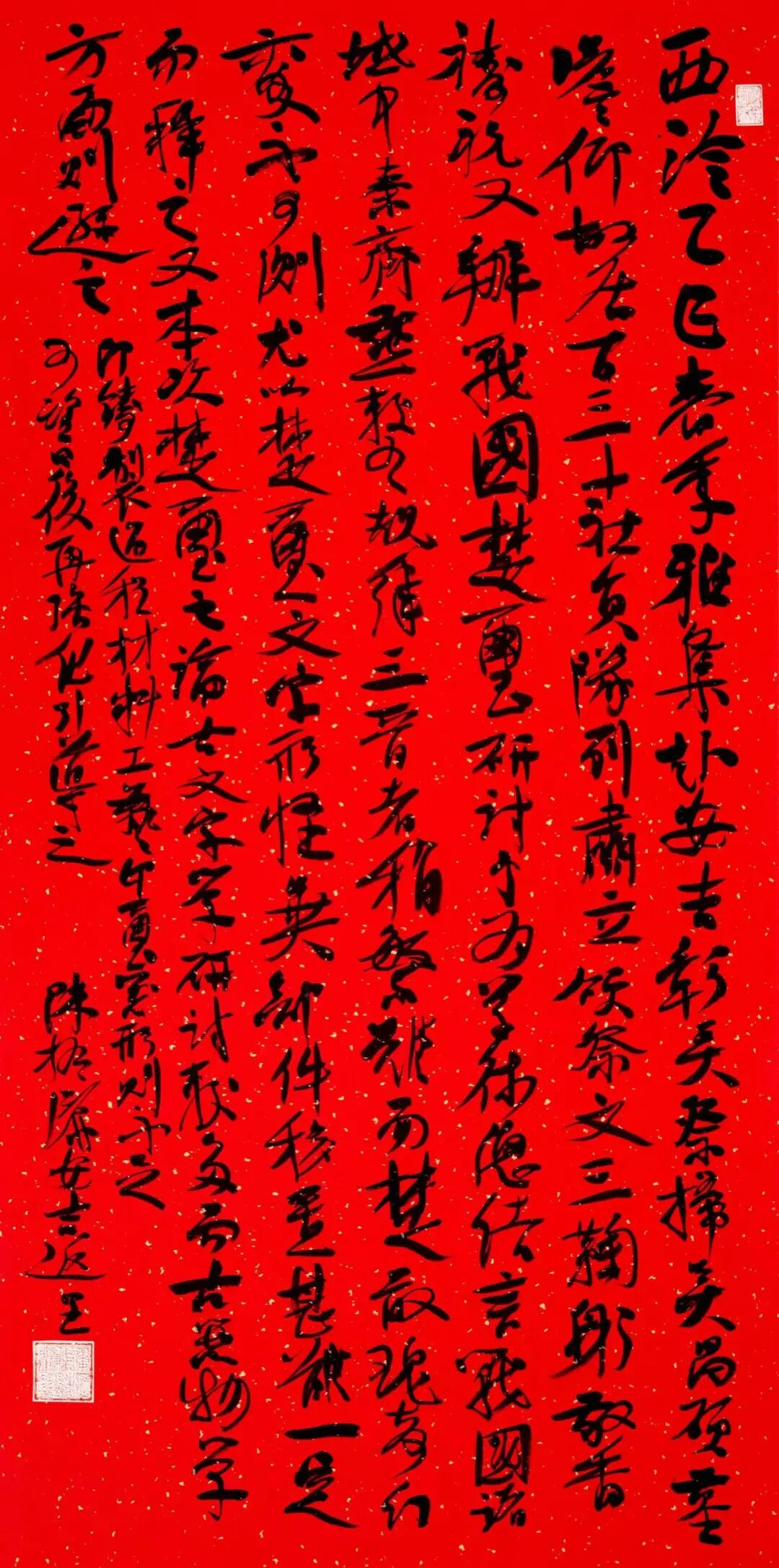

西泠乙巳春季雅集记 行书 136x68cm

“学术生活化”与文脉的自然融入。陈振濂的“记事”书写,实践了其“学术生活化”的理念。记录西泠印社雅集、叙述书法公益项目“蒲公英计划”等,书写服务于具体内容的传达,却在“不经意间”流露出对书法史的深刻呼应:记录与吴昌硕相关的活动,笔触间隐约带有缶翁金石篆刻的苍茫朴拙之气;考证“大正癸丑兰亭会”的作品,其书写节奏与空间布白,自然而然地流露出晋人尺牍特有的萧散简远之风。这种“于无意处见传统”的自然流露,正是“学术引领创作”达到极高境界的表现——深厚的学术积累和对传统的理解已内化为书写者的本能,传统文脉如同血液般自然融入日常的学术记录与表达之中,“自然”由此升华为贯通古今、连接学术研究与艺术表现的文化纽带。这种融入是自觉学术研究后的自然结果,而非刻意模仿。

结语

从蔡邕“书肇于自然”的哲学奠基,到陈振濂在“古学新知”展中的当代实践,“自然书写性”的诠释始终在传统与现代的对话中生长演进。陈振濂的贡献在于:

一是以学术为锚点,超越“自发”偶然性。通过体系化的功能分类和深入的学理研究,他将“自然”从依赖个人天赋和偶然灵感的“自发”状态,引导至建立在深厚学术根基和清晰文化认知基础上的“自觉”状态。学术成为“自觉自然”的内在支撑和导航仪。

二是以“记事”为载体,回归生活本真。通过强调并实践书法的“记事”功能,他让书写重新扎根于鲜活的学术思考、生活体验和时代记录,恢复了书法与生活、与时代的血脉联系,使“自然”有了具体可感的内容依托,摆脱了空洞的形式游戏。

三是以古今对话为视野,承载文化重量。其书写实践自觉地将个人表达融入历史文脉,每一笔触既是对“心手相应”的古老传统的坚守,又是与历史先贤的隔空对话,赋予“自然书写性”沉甸甸的文化传承意义,使其成为连接过去、现在与未来的精神桥梁。

“古学新知”展现场。(图片源于江西文艺公众号)

“古学新知”展启示我们,在当代语境下,书法的“自然书写性”并非对传统的简单复归,而是在学术理性指引下,对书法本质(记录时代、表达思想、承载文化、创造美感)的深刻回应。当书写既能“随心所欲不逾矩”,即遵循艺术规律与文脉传统,又能真实地记录当下、主动地呼应历史、有效地承载思想,“自然书写性”便获得了更为丰富的时代内涵和持久的艺术生命力。这不仅是陈振濂个人探索的成果,更是对当代书法如何摆脱“惯性书写”困境、走向真正繁荣的重要路标。正如展览所昭示的:真正的创新,往往深植于对“古学”的深刻理解与创造性转化之中。(刘帅)