作者:中国传媒大学戏剧影视学院硕士 郝瀚

张黎属于作者型电视剧导演,他以一个知识分子的姿态,睿智、冷静、客观地看待中国社会转型期所产生的问题,并通过历史剧的形式间接地表达出来,指出社会发展的问题,浸透着强烈的忧患意识。

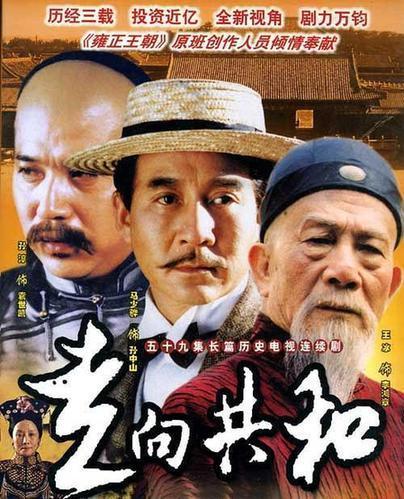

《走向共和》海报

《走向共和》是其代表作。剧中,张黎对传统历史剧的脸谱化人物进行再度编码,在一定程度上解构了中国传统历史正剧中的集体记忆,展示当下知识分子对于历史话语的焦虑与症候式体验。同时完成了中国“第五代导演”的共同目标——历史反思与话语重建。

作为一部电视剧,《走向共和》堪称鸿篇巨制,制作周期长达两年之久,共59集,于2003年首播于央视。该剧全景式再现中华民族推翻帝制、走向共和这一波澜壮阔的历史,气势恢宏地再现了甲午海战、戊戌变法、庚子国变、立宪新政、辛亥革命、宣统退位、缔造共和、护国护法等重大历史事件,再现了中华民族告别帝制与封建的艰难历程,留下了对民主宪政在中国演进历程的反省与思索。在尊重史学界最新研究成果的前提下,该剧塑造了慈禧、李鸿章、袁世凯、孙中山、光绪、康有为等众多历史人物的全新荧屏形象,引发观众们的震荡和反思,一经播出,便即引起多方的轰动、争议与讨论。

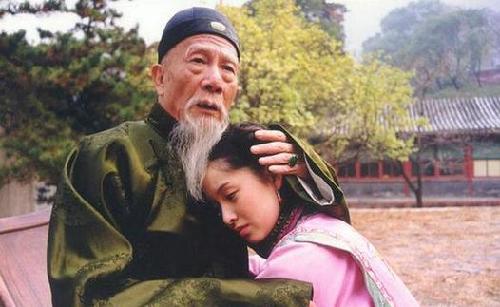

《走向共和》剧照

张黎对于传统历史观念的反叛,表现在一种基于历史自觉的二次编码上,并关注自身的反思意识,其目的在于打破过度政治化的集体记忆置于文艺之上的枷锁。所谓的集体记忆是由法国社会学家、历史学家哈布瓦赫在其代表作《记忆的社会框架》中率先提出的,其中尤为强调了记忆的共时性,即所谓当下的记忆。而历史作为意识形态外化的重要表征,正如法国哲学家福柯所言:“重要的不是神话讲述的年代,而是讲述神话的年代。”集体记忆的建构在维护统治秩序和社会思想方面扮演着重要的角色,是社会与文化认同的重要力量。塑造历史集体记忆有多种方式,影视剧是非常重要的方式之一,尤其以电视剧为甚,这种艺术形式的传播范围广、消费门槛低,可以说是真正的喜闻乐见。

《走向共和》剧照

总的而言,《走向共和》以尊重史实为前提,融合张黎自身独到的历史观,艺术化再现真实历史人物与事件,摒弃以往非黑即白的二元对立式叙事模式,偏重从人性上分析历史人物对于历史的影响和作用,对一些被史学家盖棺定论的历史人物予以“翻案”式评价。例如本剧中对李鸿章、慈禧这两个历史人物过度“人性化”处理,违背了很多学者既有的历史认定,特别是电视剧中对李鸿章“汉奸”形象予以弱化,使得绝大部分知识精英们难以接受。再如剧中对袁世凯这一人物的塑造,仍以还原人性本来面貌为初衷:袁世凯尽管不读书,但是处理事情成熟老练,做了不少以兴建新式学堂为代表的实务;同时他的人品存在问题,为人贪念太重,恢复帝制是他的个人贪欲走向极端的外在表现,剧中的相关部分将他的心理活动展现得淋漓尽致,值得称道。

《走向共和》剧照

从技术层面看,《走向共和》的视听风格极具作者色彩,学院派出身的张黎在镜头运动、声音运用、摄影上都较为考究,视觉上极富电影感。这尤其体现在色调选择上,该剧整体色调以棕黄色为基准,在视觉风格上呈现出一幅古老历史画卷的传统意味,凸显出清王朝的皇权气息。而剧中表现日本和朝鲜两国时,画面偏淡蓝色,呈冷色调。对于朝、日两国画面冷色调的处理体现着导演的主观意向,在艺术表现上符主流价值观,同时照顾普通中国人的情感心理。

总而言之,《走向共和》是一部在历史观上高屋建瓴的优秀电视剧,对历史人物人性化处理,其目的在于指出造成时代悲剧的根本原因并非个人,而是整个封建制度与社会,并通过人物的悲剧命运暗示出制度的腐朽,同时反衬出当前时代的来之不易。时值新中国成立70周年之际,革命历史题材剧轮番上演,让当代观众通过影像追忆峥嵘岁月,铭记推动历史车轮前进的人物与事迹,参照借鉴优秀的历史题材剧创作,对当下电视剧的建设性发展具有启示作用。(郝瀚)

光明网文艺评论频道面向社会长期征集优秀稿件。诚邀您围绕文艺作品、事件、现象等,发表有态度、有温度、有深度的评论意见。文章2000字以内为宜,表意清晰,形成完整内容。来稿一经采用,将支付相应稿酬。请留下联系方式。感谢您的关注与支持!投稿邮箱:wenyi@gmw.cn。

光明网文艺评论频道面向社会长期征集优秀稿件。诚邀您围绕文艺作品、事件、现象等,发表有态度、有温度、有深度的评论意见。文章2000字以内为宜,表意清晰,形成完整内容。来稿一经采用,将支付相应稿酬。请留下联系方式。感谢您的关注与支持!投稿邮箱:wenyi@gmw.cn。