题材·图式·精神

——西南少数民族“非遗”在美术创作中的借鉴与开发策略

作者:遵义市美术馆展览收藏研究部副主任 焦亚奎

“中国艺术新视界2019”巡展·遵义站的主题是“黔山远眺”,分为“精神高地”“多彩民族”和“万家灯火”三个版块。位于中国西南的“黔山”之地自古山多林密、交通不便,因而保存了民族民间文化的原生性。从这一视角来看,“黔山远眺”在关注贵州传统民族文化的同时,也表达了一种对于群山之外广阔世界的向往与憧憬。

中国西南的贵州、云南、广西、四川、湖南等地是我国少数民族的聚居区。每个民族因不同的发展历史,形成了各具特色的民族习俗,积淀了厚重、多元的非物质文化遗产。这些文化遗产以其古朴的气息、充盈的智慧、别样的情调,吸引着广大艺术家关注的目光,为艺术创作提供了源源不断的智慧源泉。近些年,越来越多的青年艺术家开始关注少数民族“非遗”资源,一种体现中国元素的艺术创作局面越来越清晰地呈现在人们面前。本文从题材、图式、精神三个方面着手,探讨并解读艺术创作中民族“非遗”资源的借鉴与开发策略,以期对青年艺术家的创作思路提供参考。

少数民族题材是民族“非遗”介入艺术创作的常见形式

不同民族因自然环境、文化背景的差异,在长期的生产劳作中形成了各具特色的民风民俗,这些风俗与都市文明形成了鲜明对比,是艺术家笔下喜闻乐见的表现内容。西南少数民族聚居区地处中国地形的第二阶梯,延绵的山地和温热潮湿的亚热带气候特征,造就了这一区域特有的生活习性。尤其在少数民族聚居区,这种特有习俗突出地体现在少数民族赖以生存的自然环境,以及千百年来传承的节日庆典、歌舞曲艺和生产劳作中,成为少数民族“非遗”的重要组成部分。少数民族“非遗”题材的艺术作品,大致可分为节庆民俗、歌舞曲艺和文学神话等类型,其中节庆民俗是民族“非遗”资源介入艺术创作最常见的表现形式。

节庆民俗是少数民族地区以活态形式传承的传统文化。西南的少数民族自古多以大山为伴,高山峡谷、密林溶洞是让他们既崇敬又无奈的生存环境。长期以来,由于生存条件的艰辛和科技水平的落后,以及高山大河阻隔了域外文化对这一区域少数民族的影响,因此民族图腾和信仰成为寄托他们祈求与愿望的唯一途径,突出地体现在各类传统节日庆典中。

云南文山壮族苗族自治州的广南、西畴、马关等县,是云南壮族的主要聚居区。在文山,牛既是农业耕种的重要生产工具,同时也是壮族先民祈求风调雨顺的主要图腾。每逢春节灯会,男女老少身着节日盛装,齐聚一堂载歌载舞、耍刀弄棒,祈求来年风调雨顺、五谷丰登,这一节日被壮族群众称为“弄娅歪”。这一仪式以活态形式传承了壮族原始的传统文化,是其自然崇拜文化的典型体现。这类富于西南地区少数民族特征的节日还有锦屏侗乡灯会、周溪芦笙节、苗家姊妹节、彝族火把节、傣族的泼水节、白族的三月节、瑶族盘古节等等。

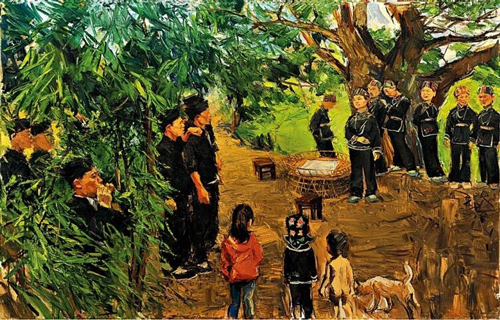

这些来自大山深处的盛会,因其浓郁的民族风情和寓含的美好祝福成为艺术家笔下最具表现力的创作主题。刘刚的油画《云南文山》系列创作表现的就是壮族群众代代相传的节日盛会“弄娅歪”。刘刚以叙事性的纪实表现手法,描绘了节日期间人们欢聚起来舞蹈、杂耍、说唱的欢快场面。画面色彩对比强烈,富于肌理感的笔触和温暖的画面色调突显了南方温暖的春季景象,节日的喜庆氛围也随之而出。这种以民族节日为主题的艺术创作因描绘内容的独特性,使艺术作品在画面风格、技法语言等方面都体现出一定的创新性,为艺术家“画什么”的问题提供了思路。

刘刚《云南文山》布面油画 200cm×130cm 2015

在“中国艺术新视界”的展览中,以少数民族节日风俗为题的艺术作品不乏其数。江西青年画家陈罡就钟情于贵州少数民族题材的艺术创作,他近年来被贵州苗族绚烂多彩的民族文化所吸引,常常深入少数民族村寨采风写生,表现鲜活生动的生活场景。陈罡的国画《心传》描绘的是贵州苗族妇女日常生活劳作的场景,画家以笔墨重彩的手法,结合虚实对比的画面空间关系,表现了苗族群众世代传承的民族生活。贵州画家陈开昭的国画《侗乡秋意》,同样是以贵州民族为题的优秀作品,画面构图饱满,用笔繁密,却又不失空灵,将侗寨古朴秀丽的迷人景色完美地呈现在画面上。

陈罡 《心传》 纸本水墨 176cm×172cm 2016

陈开昭 《侗乡秋意》 纸本水墨 180cm×90cm 2017

神话传说是一个民族文化精神和思想传承的载体,是人类对世界之谜的最初解释,带着人类远古的印记,成为绘画创作的重要母题。在西方美术的发展进程中,神话题材的艺术作品占据了相当重要的位置。从古希腊雕塑的神话人物形象,到文艺复兴时期达芬奇的《最后的晚餐》、拉斐尔的《圣母子》、米开朗基罗的《创世纪》、提香的《花神》,再到近现代高更的《雅各与天使搏斗》、克里姆特的《亚当与夏娃》等等,西方艺术家对于神话题材的描绘从未中断过。西南地区少数民族众多,历史悠远,有着丰富多彩的文化积淀,神话传说便是其中一颗璀璨的明珠。比如,苗族古歌作为国家级非物质文化遗产,记录了一个民族的心灵记忆,是苗族文化传承的重要形式。苗族古歌的内容包罗万象,从宇宙的诞生、人类和物种的起源,到苗族的大迁徙、苗族的古代社会制度和日常生产生活等无所不包,是苗族古代神话的总汇,集中体现了早期苗族的哲学思想。

此类民族神话还有布依摩经、彝族古歌、侗族民间文学《珠郎娘美》等等,这些少数民族“非遗”资源有着精彩的故事性、独特的民族性,是艺术家亟待深入挖掘的宝贵财富。

借鉴图式丰富艺术创作的表现语言

《辞海》将“图式”解释为“格式、样式”。民族图式是各民族群众用艺术的方式在表现本民族社会生活的长期过程中,逐渐形成的具有稳定特点的艺术样式。毕加索的《亚威农少女》是艺术史上一件重要的作品,标志着立体主义风格的诞生,是艺术创作中借鉴民族“图式”的典型案例。然而,在此之前毕加索却经历了漫长的探索,从写实风格到蓝色时期,再到粉红色时期,毕加索一直在尝试艺术表现语言的革新与突破。1907年,毕加索在伦敦参观了非洲面具展览后写道:“那些面具并不是任何雕塑品,……我长时间地盯着它,终于慢慢明白过来,某种深刻的转变正降临到我的头上。”毕加索借鉴非洲面具独有的造型艺术语言,创作了震惊世人的《亚威农少女》,开启了一个全新的画派——立体主义。

中国西南地区少数民族众多,民族艺术形式丰富多彩,苗绣、蜡染、刺绣、银饰、面具、剪纸等都是这一区域最具地域特色的艺术类型。这些民族艺术在色彩、线条、构图等方面特征突出,形成了具有一定风格的艺术样式,为艺术家创作语言的更新提供了取之不竭的资源。

自上世纪80年代以来,艺术家就受到来自传统民间文化和现代文化的双重影响。一方面,他们吸收着现代文明的优秀成果,另一方面,他们坚守本土文化,努力在厚重的民族文化遗产中汲取养分。国家艺术基金青年艺术创作人才资助项目和艺术人才培养项目就汇聚了一大批这样的艺术家。他们在研究民族传统艺术的基础上融合现代理念,创造了兼具民族风格和当代气息的艺术作品,推动了艺术表现语言的突破与创新。

朱剑坤是国家艺术基金资助的遵义艺术家,长期的贵州生活使其对贵州民族文化有了深入了解。朱剑坤重视画面形式语言的创新,对于点、线、面的排列重构是其作品的显著特点。他获的版画作品《愚公的计划·2018》表现的是贵州特有的山川地貌,极富装饰性和构成感,体现出宁静、悠远的审美倾向,表现语言的创新与其对贵州少数民族艺术图式的学习不无关系。贵州民族美术拥有丰富的制作材料,从动物的毛皮、骨、牙、角、贝壳,到植物根茎、枝叶、稻草,甚至金、银、铜、铁、沙、石无所不有。除此以外,民族美术在制作手法上自由灵活,刻制、编织、敲砸、描画等方法兼容并用。这些蕴藏在民族艺术中的图式制作方法,给艺术家艺术表现语言的创新提供了可供参考的宝贵资源。

朱剑坤 《愚公的计划·2018》纸本木刻107cm×128cm 2018

青年艺术家魏义则致力于用坦培拉技法表现黔西北浓郁的彝族风情。彝族是中国少数民族中的重要一支,具有悠久历史和丰厚的传统文化,拥有自己的语言和发展完善的传统文字。彝文是一种符号化的视觉识别系统,具有很强的象征意义。魏义的艺术创作借鉴了彝族文化中象征主义的表现手法,在色彩运用和造型表现上显示出彝族特有的民族风情。其油画作品《古韵彝风》将坦培拉特有的肌理效果与神秘的彝族风情融为一体,色彩多变而不失厚重,用笔概括而张弛有度,大面积的色块突出了画面的装饰效果。

魏义 《古韵彝风》布面油画、色粉 200cm×190cm 2018

西南少数民族中“非遗”蕴藏的视觉图式资源,作为从大众中孕育的文化形式,从审美理念和艺术风格上,历经世代传承形成了相对稳定的图式。这一图式是现代艺术家突破限制,形成新风格的有效途径。艺术家在美术创作的过程中,需要从民族“非遗”资源图式的研究入手,寻找到适合创作主题的切入点,对这些民族图式进行解构重组, 从中提取有用元素或信息将其融入到现代艺术创作活动中,最终形成反映现代气息并饱含民族特征的现代艺术作品。因此,巧妙借鉴少数民族图式,对丰富艺术作品的表现语言具有非常积极的作用,是美术创作中民族“非遗”资源开发再造的重要途径。

精神传承与艺术作品审美特质

非物质文化遗产是以人为本的活态文化遗产,它强调的是以人为核心的技艺、经验、精神,其特点是活态流变。在少数民族“非遗”资源中,无论是民俗节日,或是民族歌舞、工艺美术,技艺和经验只是其得以世代传承的外在保障,而隐藏其后的精神内核才是灵魂所在。所以,艺术创作中对民族“非遗”资源的开发再造,应该是由“技艺借鉴”到“精神传承”逐步深化的过程。

艺术作品是内容与形式的统一。艺术家除在技术层面的辛苦劳作外,对艺术作品的精神铸造和灵魂锤炼是艺术创作的关键所在。艺术作品所蕴含的精神内核发端于艺术家的情感付出和生存体验,这种付出与体验通过艺术语言最后内化为艺术作品的审美特质。在西方艺术大师梵高和高更的艺术生涯中,都能看到他们偏执而狂热的情感付出和生存体验。梵高全身心专注于对乡村生活的描绘,而高更则对塔希提岛的原始生活向往不已。在长期的生存体验中,地域文化的因子渐渐注入他们的血液,梵高的画无论风景还是人物都流露着劳动者身上质朴而粗狂的审美气息,而高更的作品似乎总带有一种荒蛮而神秘的原始趣味。

西南少数民族在长期的大山生活中,形成了朴实、直率、粗犷的民族性格,这些特性内化于民俗节日、歌舞曲艺、工艺美术等民族文化中,世代继承。艺术家在深入少数民族生活的同时,少数民族特有的精神特质也影响着艺术家的审美趣味,为其艺术风格的形成提供了可能。韦明思是土生土长的广西侗族画家,侗族的传统文化和风俗民情对他来说是与生俱来的记忆,对侗族精神特质的继承显著地体现在他的艺术作品中。他的油画作品《侗家》以侗族传统建筑吊脚楼为描绘内容,通过富于民族特色的艺术语言表现了侗族丰富多彩的自然景观和民俗风情。整个画面被浓重的深褐色调所笼罩,给人一种深沉、神秘的审美体验,穿插其间的金色灯光增添了温暖的生活气息,使人联想到侗族群众劳作之后围聚一堂吹拉弹唱、载歌载舞的欢快场面。画家将其对侗寨的眷恋与深情诉诸于画面,实现了从内在情感到画面审美的创造性转化。韦明思热衷于对侗寨的描绘,从他的作品中可以感受到艺术实践与故土根性、民族特质之间的紧密关系。他的可贵之处在于,在多年的都市生活中始终保持了一名侗族人独有的朴素和率真,并将这种民族精神特质内化于其艺术实践的始终,最终成就其艺术作品鲜明的审美倾向。

韦明思 《侗家》 亚麻布油彩丙烯 180cm×180cm 2017

综上所述,少数民族“非遗”资源在特定地域环境中, 形成了独特的承载形式和表现语言,集中体现了多元的民族文化形式和独特的民族精神。节庆、神话、音乐、礼俗、工艺等“非遗”资源,承载形式各异,有文本、声音、图像等,但无论何种形式,都可以在主题、图式、精神这三个视角下找到开发与再造的突破口。从少数民族主题创作到对民族美术图式的借鉴,直至对少数民族“精神”的传承,都是民族“非遗”资源介入艺术创作的重要方式,是一个由表及里逐步深入的过程。在非物质文化遗产与美术创作结合的过程中, 最重要的就是要在探索形式语言创新的基础上,重视情感体验和精神内涵的表达。在利用民族“非遗”资源开展现代美术创作时,要对借鉴素材进行本质性挖掘,同时深度剖析两者融合再造的可行性,确保达到艺术作品内容与形式的高度统一。(焦亚奎)