点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:李京盛

很长时间里,在国产历史题材电视剧领域,存在着古装剧的高歌猛进与历史剧的逐渐式微现象。但今年以来,种种迹象表明,古装剧热正在退潮,投放市场的几部大古装剧基本上反响平平,豆瓣评分也创下新低。

然而,这并不意味着历史剧能够自动收复失地而重回主场。今天的古装剧固然需要提质减量,摆脱“怪力乱神”类虚构内容的纠缠而实现其内容更新;历史剧要“满血复活”,则需跳出“权谋政治”情结并寻求新的审美表达手法。实际上,古装剧与历史剧,并不存在一个非此即彼的问题。无论是用古装剧还是用历史剧,都可以实现对中华文化的创造性转化和创新性发展。而在避免了二者各自存在的问题和弊端,并相互吸取了对方的优长和特点之后,我们或许可以期待一种新历史题材创作的样式。

得失之辨:

古装剧与历史剧的此消彼长

作为中国电视剧的传统类型之一,历史剧创作确曾有过辉煌的成绩,许多历史剧甚至已成为了中国电视剧史上的经典之作。像《汉武大帝》《三国演义》《雍正王朝》《天下粮仓》《大明王朝1566》《大秦帝国》以及近年来创作的《赵氏孤儿》《大清盐商》等等,都在人们的记忆中,留有深刻印象。

但历史剧近年来被挤出创作主场,除了产业环境的改变等客观原因之外,其自身原因主要还有三条:传统的历史剧往往过度集中于“帝王家谱”式的故事内容,在题材狭窄的同时,也缺失了更加宏大的历史视野和更加丰富的人物形象;对封建的“权谋政治”“帝王权术”和“宫闱密事”的描写兴趣过于浓厚,使君臣的权谋争斗在剧中成了历史发展的主线;传统历史剧创作在观念突破和形式创新上缺乏表现,比起古装剧的内容多元、类型多样和手法多变,历史剧愈来愈显得面目呆板,在面对年轻观众和新的电视剧审美潮流与技术手段上,传统历史剧已落后了许多。

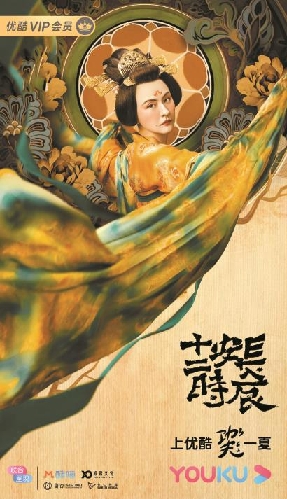

与此同时,古装剧在从历史剧中分离出来之后,确实是开创了一种新的想象性历史的叙事方式,丰富了中国电视剧的内容和样式,也适应了年轻人的观赏趣味,有一些高品质的古装剧作,如《琅琊榜》《清平乐》《长安十二时辰》《知否知否应是绿肥红瘦》《鹤立华亭》《庆余年》等,它们在虚构故事里融入的历史情结和表达出的历史镜象都颇具历史意蕴,故事讲述得精致,把握住历史感与想象力之间的平衡,描摹和再现历史场景的细腻,也体现出了创作者的才华和创新成果。这些作品不但得到观众认可,同时也扩大了中国电视剧在海外的影响力。还有一些古装剧,以青春励志、热血成长为主题,将一些现代人的情绪与观念,植入历史语境中,丰富了古装剧的题材类型,如《大宋少年志》等,这些也都应看作是古装剧对中国电视剧的贡献。

但同时也有一些古装剧,从内容到形式,都缺少了这种正向的创新力。比如古偶、古宠、言情等等,只求古今混搭反差后的效果,而不顾内容与情节逻辑的合理等等。

未来之势:

对新历史题材剧创作的期待

对“新历史题材剧”抱以期待的前提,是避免古装剧和历史剧各自存在的问题和弊端,摆脱当前古装剧“过度虚构历史幻象”和克服传统历史剧“过度沉迷帝王情节”,在保持各自类型化发展的同时,能优势互补,各施擅长,让厚重感与青春化、历史文本与想象才华,依史写实与虚史写意,传统魅力与流行时尚既能融为一体,又有多元表达,实现各自的进阶与提升。

在此基础上,新历史题材剧要具备更加开阔的历史视野,把创作的目光面向更加广阔的历史层面和社会生活层面,既要有纵览历史风云的宏大叙事,也需要有寻常巷陌中的红尘烟火。新历史题材创作也同样应该体现出“以人民为中心”的创作立场。流传至今而魅力仍在的《清明上河图》中所描绘的历史风物、社会场景、生活状态、五行八作和人物百态,对新历史题材剧创作其实就是一个很好的启示。

新历史题材剧要具备丰富的历史想象力和艺术感染力。之所以要强调历史想象力,是因为对历史题材影视剧创作而言,想象力不仅是一种更生动更形象的对历史的开掘力、创造力和表现力,某种意义上,它也属于让历史具备“艺术真实”的能力。想象力更能让历史题材创作具备“诗史相融”的品格和魅力。因此新历史题材剧创作,在实现历史思维与审美思维的结合上,还要倾注巨大的艺术心血,让历史既能呈现出它自身真实的力量,又能焕发出夺目的艺术光彩。

新历史题材剧创作要体现出对历史的价值判断和价值弘扬。中国历史是宏大的也是复杂的,新历史题材剧在思想价值和审美发现上的着眼点和落脚点,应以弘扬中华民族赖以维系的精神纽带和核心价值观,发现中华民族最基本的文化基因和最具有当代价值的文化力量,展示出中华民族强大的精神气场和魂有所定、行有所依的精神特质为旨归,这也是实现民族伟大复兴目标的历史动力。

新历史题材剧要继承和弘扬中华美学精神,展现中华审美风范。特别是在今天,影视创作观念手法和制作技术日益国际化、流行化和时尚化的前提下,更不能忽略中华文化所特有的审美特征。

现实之需:

哪些题材领域可以重点关注

任何意义上的“历史感”,都无不包含着对现实的思考和当下的需求,要寻找历史与现实之间的“对话途径”,这应该是新历史题材剧创作当前要确立的选题思路和关注焦点。

从中国历史发展进步的宏观趋势来思考新历史题材剧创作,可以有以下几个创作关注焦点:国家统一题材、民族融合题材、社会变革或社会治理题材和“治世盛象”题材。这是中国历史发展的四个正向趋势,体现了历史进步潮流所向,是最具历史张力和戏剧张力的创作母题,也是中国古代国家观、民族观、历史观和爱国主义思想形成的源流。

从优秀传统文化角度来思考新历史题材剧创作,可以有以下几个题材关注焦点:一是要关注中华民族优秀历史人物序列,在他们身上,都集中体现了中华优秀文化的精华和被优秀文化所浸染出的独特性格与人格。许多前辈文艺家的历史题材作品如鲁迅的《故事新编》,郭沫若的剧作《屈原》《蔡文姬》,曹禺的剧作《胆剑篇》《王昭君》,田汉的剧作《关汉卿》等,都是从优秀历史人物序列中获取了宝贵的历史资源。二是要关注对优秀民族文化遗产的继承和发扬,像古代神话,民间传说、历史传奇,文物典籍以及名人名篇名著的改编等。其实,中国古代的神话谱系和民间传说,比今天古装剧中所编造的那些仙侠玄幻类的内容,要丰富厚重和精彩得多,我们完全没有必要也不应该舍本逐末和数典忘祖。而当下在文化领域出现的“国潮热”,也再次证明了中华传统文化与当代流行文化之间,完全可以形成一种新的文化同构。三是要关注新的历史研究成果和新的史料发现以及重大考古发现,选取新的角度,激发创作灵感,为历史题材创作注入最新的历史内容和当代话题。比如不久前在南昌的汉代海昏侯刘贺墓中,出土了一万多件文物,光黄金就塞满了棺材,还有三星堆的考古发掘中呈现出的众多历史文化之谜等等,都可以使人们对过往历史有更多新的认知,从而获得更加丰富的艺术想象和历史剧创作素材。

从中国古代百姓日常生活角度来思考新历史题材剧创作,可以聚焦中国历史中的社会生活主题或话题,从人民性的立场出发,来描摹出历史风物、社会风貌、生活风情。从民间市井到家庭生活中,写出中国人特有的情感伦理以及敬贤能、重和睦、守气节、讲互助等等人性的善良与美好,进而表现出东方文化所特有的人情美善,以及饮食起居、邻里关系、为人处事、世态人情等方面的优长与特质。某种意义上这就是古代的家庭生活剧。

(作者为文艺评论家、中国广播电视社会组织联合会副会长)