点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:尹鸿

中国电影市场2021年以超过470亿的票房成绩,继续领先全球电影市场。这一成绩虽然相较疫情前2019年的640亿票房尚有差距,但较之前一年的200亿票房,足以显示出即便在时隐时现的疫情阴影之下,中国电影重装出发初见成效。主题性电影创作在思想、艺术、制作上都全方位在新主流道路上有所突破,电影的类型更加丰富并与当代社会发生了更加广泛的互文性联系。国产电影虽然在思想深度、历史深度与审美深度的开掘上依然任重道远,但其对人民精神需求的多样化满足和主流价值观的进一步建构发挥了重要作用。

2022年,中国电影将在这基础上,迎接后疫情时代各种不确定性的挑战,迎接新的国际环境和媒介环境变化的挑战,把握住已经持续二十年的电影发展黄金窗口期,以更多优秀的电影作品,以更丰富的题材开拓和艺术创新,向国内观众和更多的全球观众讲述“中国故事”。

主旋律电影:主流价值与主流市场的双向拓展

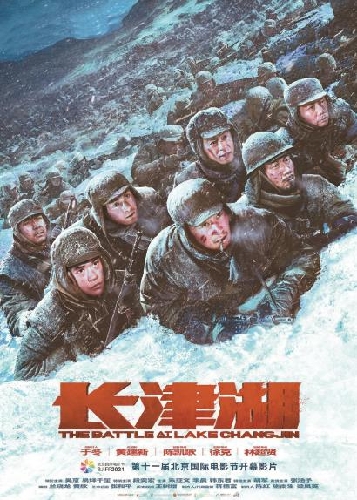

2021年,我们迎来中国共产党建党百年,这也是中国宣布实现全面小康百年目标的里程碑意义的一年,一批与建党百年相关的主题性献礼影片陆续推出,形成了年度最突出的电影现象。献礼影片上映近30部,比较有代表性的包括《我和我的父辈》《中国医生》《1921》《革命者》《守岛人》《三湾改编》《我的父亲焦裕禄》《童年周恩来》《红船》等等,特别是国庆期间上映的《长津湖》,以近58亿的票房成绩,不仅打破了2017年《战狼2》所创造的57亿中国市场最高纪录,而且也成为去年全球票房之冠,显示了主题性电影所产生的头部影响力。

如何让主题性创作与大众化表达求得最大公约数,一直是艺术创作的重要考验。献礼片在创作主题上有明确的规定性和指向性,大多数人物和故事不仅人们在历史书、教材、政治读物上早就耳熟能详,甚至在许多影视作品中都有或多或少的表达。如何在观众相对熟悉的题材、故事、人物、主题上发现新的审美空间,提供新的审美体验,产生新的时代意义,并且为市场所接受、为观众所接受,无疑是道复杂的必答题。建党百年的献礼片显示了创作者们自觉的创新追求。有的转换新的叙事角度,有的追求不同的审美风格,有的更加追求个体性的介入,有的追求更加诗意的表达,有的重视现实主义的质感,当然更多的是寻求类型化的努力。在大历史的微观化、典型人物的平凡化、故事的戏剧化、场面的类型化、风格的多样化等方面都取得了突破性成绩,也探索了整合资源、组合创作、大制作支撑、明星加持、现代电影节奏推进等等生产和创作方式。可以说,主题性创作在创新上的努力取得了重要成果,出现了一批被观众接受的具有市场头部效应的“新主流电影”和风格各异的不同形态的电影。

主题性创作对主流价值观的建构、社会共同历史意识的形成产生了重要影响。但是,对于主题性创作来说,题材只能决定电影的重要性,不能决定电影的艺术性,更不能决定电影的影响力。随着主题性创作的已有题材空间逐渐饱和、创作惯性的渐渐形成,未来可能会出现题材重复、人物脸谱、主题概念、桥段僵化、修辞造作、戏剧性设计套路等等现象。是否能够达成思想深度、历史深度、艺术深度的统一,在很大程度上决定着这类电影的未来走向。

现实关怀:“温暖”现实主义与向上向善引力

在表现普通人生活的现实题材影片中,以贾玲导演的《你好,李焕英》、殷若昕导演的《我的姐姐》,以及薛晓璐导演的《穿过寒冬拥抱你》等为代表的影片,都体现了一种“温暖”现实主义的态度。它们在表现普通人的生活创伤、生活挫折时,不约而同地体现了一种“温情性”,用夫妻、父子、姐弟等等血缘亲情的唤起,用“拥抱”来对抗生命寒冬,用相濡以沫来推己及人,一方面体现了中国文化中的仁爱基因,一方面也成为对现实困境的有效弥合。这类作品,在一定程度上也适应了疫情之后,人们对家庭空间的温暖感受。几千年来,以血缘亲情为基础的“家”,在几乎所有的大灾大难、大变大改的时候,都是中国人最重要的情感庇护所,从某种意义上说,也是中国文化具有生命韧性的根本原因。正是由于这样的DNA认同,这批影片虽然制作成本不高,但观众接受界面很宽,在家庭氛围浓烈的春节档推出的《你好,李焕英》甚至成为去年票房第二、有史以来票房第三的爆款影片。

面向普通平民、面向边缘人群、面向若明若暗的社会角落,2021年,一批具有底层关切的国产影片引发了关注。继前几年《我不 是 药神》《无 名之 辈》《少 年的你》《风平浪静》等作品之后,韩延导演的《送你一朵小红花》以身患绝症的青年人情感和命运为题材;路阳《刺杀小说家》在套层结构的想象中表现了弱者对强者的绝地反抗;饶晓志的《人潮汹涌》以杀手和群演身份互换为题材,体现底层生活的尴尬与挣扎……这些作品在鸡飞狗跳、阴差阳错的生活中,表现出对非主流人群和非主流生活的关注和关怀,在一定程度上唤起人们对社会秩序、社会正义的现实感知。尽管这些作品由于种种复杂的内外部原因,还有些“生编硬套”的故事痕迹,但是其人物塑造的强度、视听表达的现实之感,依然体现出中国电影超出“娱乐性”的另一方面社会意义。

值得一提的是,纪录片为中国电影的现实主义方阵提供了重要补充。孙虹、王静等导演的《大学》、许慧晶导演的《棒!少年》、徐蓓导演的《九零后》、曹金玲等导演的《武汉日夜》等等,都从不同角度记录了普通中国人在历史和时代大背景下的生活和选择。这些纪录片在人文主题开掘、纪录手段探索、制作形态成熟、银幕强度提升等方面都有了长足进步,为中国电影成为时代记录者留下了难得的影像备忘。

这些关注现实、关注底层生活的影片,有的采用“寓言”体形式,有的采用穿越手法,有的采用时空错位策略,甚至采用一种“荒诞喜剧”的方式,试图在表达人性和社会幽暗的同时,遮蔽一些现实的穿透力和刺痛感。大众对未来生活的美好想象,决定了现实关怀电影的基本格调,即便在表现个人、家庭最极致的困境时,都需要灌注一种向上向善的引导。所以,这些影片最终都会有“善恶有报”“好事多磨”的温暖大结局,体现出一种向上向善的积极性和正面性,体现了我们身处其中的时代亮色。

类型电影:更丰富、更成熟、更本土

2021年,具有特定题材指向、叙事假定、视听模式和功能定位的国产类型电影,虽然目前没有取得整体性的突破,特别是人们充满期待的科幻片、奇幻片、武打动作片都没有出现标志性作品,但在混合类型、谍战悬疑片、灾难片等方面则有了新的收获。

陈思诚导演延后上映的《唐人街探案3》作为一个已经深耕三年的IP,继续发挥其悬疑+喜剧+奇幻的混合类型的优势,取得了年度商业类型片一骑绝尘的好成绩,但影片“过载”的类型元素和文化符号,也影响到作品的流畅性、封闭性,这意味着类型电影不能仅仅依靠加法来争取观众的最大化。张艺谋导演首次执导的谍片剧《悬崖之上》,在人物塑造、叙事节奏、氛围营造、视听剪辑上都体现出“大师”水准,虽然源自电视剧的过于复杂冗长的故事、人物和情节假定的合理性依然受到部分观众质疑,但整体的创作能力和制作水准,依然是年度最有市场影响的谍战悬疑影片。2021年还出现了一部故事惊险、场面刺激的灾难类型片《峰爆》,虽然在故事的合理性和叙事强度的分配上受到观众一些批评,但从整体上说,叙事假定、制作工艺、人物设置都具备了类型片的完整素质,这也说明中国电影后期特技工业已经为动作类型大片的出现准备了条件。

陈木胜的《怒火·重案》、邱礼涛导演的《拆弹专家2》等影片,依然延续了香港警匪电影的类型特征,故事更复杂、场面更惊险、人情味更浓烈,但是,从演员到场景、从叙事风格到视听风格,观众往往都似曾相似,带来了市场观众一定的审美疲劳,各方面的反馈中规中矩、不温不火。此外,像郭子健的《古董局中局》、吕聿来导演的《扫黑·决战》、张一白导演的《燃野少年的天空》、别克导演的《门锁》,都在类型扩展、题材扩展等方面有所创新,但是由于商业资源配置不合理,故事的逻辑性缺乏说服力、形态不够完整、表演不到位等等原因,没有达到预期的市场效果。

相对来说,青春爱情题材的电影虽然没有大惊喜,但依然成为观众接受相对稳定的类型。韩天的《你的婚礼》、陈正道导演的《盛夏未来》等等,大多还是青梅竹马、灰小伙+公主、灰姑娘+白马王子的故事套路,但是由于增加了生活情趣和现实调侃,唤起了观众的青春记忆或者青春共鸣,依然取得了预期的市场反应。

值得关注的是,动画片经过近年来《大圣归来》《哪吒之魔童降世》等影片的带动,越来越具有整体性突破的态势。在传统的“喜羊羊”“熊出没”之后,黄家康导演的《白蛇2:青蛇劫起》、赵霁导演的《新神榜:哪吒重生》,年末孙海鹏导演的《雄狮少年》、合拍的《许愿神龙》等等,形成了可以覆盖全年档期的“动画片群”。特别是“白蛇2”所体现出来的中国动画技术水平,将中国传统神话故事与现代情感情绪融合的创新性,以及“雄狮”正在探索的中国动画风格的现实主义化和青春时尚化,可以说都得到了多方面肯定。我们甚至可以预期,动画电影,在对中国传统文化、传统美学的创造性转化和创新性发展方面很可能取得更大的突破,甚至对中国电影的海外传播带来更多的机会。

未来展望:尽快缩短腰部电影与头部电影之间的差距

国产电影创作生产在疫情后的全面复苏、主题性创作的“新主流化”探索、电影类型的更加丰富,无疑都是2021年中国电影值得骄傲的成绩,也为中国电影发展开启了新的起点。与此同时,我们还应该看到,中国电影市场至今还没有恢复到疫情前的最好水平,观众的观影行为更加向节假日集中而日常的观影习惯还没有形成,在去年全年进入院线发行的超过250部新片中,票房前三位的影片票房总和达到157亿,占全年票房近30%;前10位影片的票房总和248亿,超过了全年票房50%。而票房超过5亿人民币的国产电影只有十多部,能达到5000万票房的影片仅有约60部,票房分布出现头重脚轻的严重不平衡,这说明头部电影与国产电影的整体差距过大,能够被观众认可的影片数量不足,影响电影文化的多样性,也影响电影产业的做大做强。

电影从过去重视场面和明星开始更加重视编剧,但是“编造”的合理性和严谨性依然受到观众批评。2021年出现了许多“强叙事”的影片,多线叙事、循环叙事、封闭叙事、反转叙事等等更加普遍,但其中不少作品在故事编织中存在一些硬伤、漏洞,或者存在人物动机性不足、悬念支撑性不足的问题,中国电影的“戏剧”能力的提升和完善,解决故事的漏洞和情节的自洽,依然是观众最大的期待。

相比过于“编”来说,观众更大的不满还是故事的套路化。尤其是类型片创作,绝大多数依然都是简单套路,是观众早已经熟悉的桥段,缺乏创意的模仿。从人物定位到故事进程,从场面设计到细节渲染,观众都已经耳濡目染多年。套路即便不可避免,至少对套路的使用要有新意、有创意、有惊喜。大部分国产电影的整体创作水平相比票房排名前二十位的头部电影的差距过大,这说明国产电影创作生产在整体的标准化上存在差距。

新的一年已经到来,一批重点影片、一批创新项目、一批题材、风格、形态迥异的作品都正在紧锣密鼓地筹备着。中国电影如何用现代电影语言,讲述好立体的中国历史和现实故事,一方面体现有生命力的中国精神、中国价值、中国力量,另一方面体现出中国以人为本、兼容并包、吐故纳新的开阔胸怀,既需要电影人从生活、从人民、从文化传统中去吸取营养,用更加深刻的和审美的眼光去创作电影,也需要全社会用更加开放、自信、从容的态度去支持、鼓励电影的探索与创新。中国从电影大国走向电影强国,不仅需要电影人的努力,而且也需要一种百花齐放、百家争鸣的生态环境。在头部电影、新主流电影的带动下,期待新一年中国电影能摆脱路径依赖和创作惯性,在现实主义深度、题材开掘广度、艺术创新力度上取得新的突破。

(作者为清华大学教授、中国电影家协会副主席)