点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:阿之

近两年的剧场里,主旋律戏剧精品频频“出圈”,已经成为一股潮流,例如舞剧有《永不消逝的电波》《努力餐》,话剧有《浪潮》《前哨》《辅德里》,眼界若放得更宽广一些,上海还有沉浸式戏剧《秘密》。在“沉浸式”风靡的背景下,各种实景剧本杀、密室逃脱也纷纷选择了“抗战”或“革命”题材。

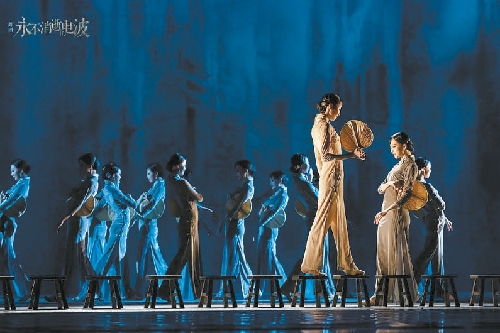

舞剧《永不消逝的电波》剧照

舞剧《努力餐》剧照

沉浸式戏剧《秘密》场景道具

在这批作品里,舞剧《永不消逝的电波》是无法避而不谈的,其神奇之处,在于远观可看景,近看可察微。尽管是传统的“镜框式”舞台演出,观众与舞台有一段距离,但其考究的细节,却令很多浸没式戏剧都难以望其项背——移动景片上的上海石库门房子是灰蒙蒙的,并非清晰可见,这与现实生活中的弄堂场景一致;李侠在大雨滂沱中与同盟交换情报,景片上打下来的雨点,却是一道道密电。

舞剧《永不消逝的电波》有许多创举,写实与写意相得益彰,其模仿电影蒙太奇的舞台手法和多线并行的叙事策略,很快被近期的其它主旋律作品如《努力餐》《浪潮》借鉴。坊间将《努力餐》戏称为“四川版电波”,因为两者的故事情节实在有太多异曲同工之处——主人公都是一对从事地下情报工作的夫妻、都以商业场所作为交换情报的据点(《努力餐》里的“努力餐馆”,相当于《永不消逝的电波》里的旗袍店)、都以报纸作为传递信息的核心媒介,就连《努力餐》里的地下党员“亮嗓子”被敌方多辆自行车围剿并“埋葬”的那场戏,都可以看作是《永不消逝的电波》里小裁缝英勇就义场面的升级版。

除了对场景的精雕细琢和对沉浸感体验的打造,对“在地性”的追求,也是这一批主旋律作品“出圈”的重要缘由。《永不消逝的电波》里充满上海风情的旗袍舞和蒲扇舞,《努力餐》里川菜和川剧的元素,都为这些虚实相生的故事增加了可信度。在对地方特色的打造上,一些浸没式戏剧,则拥有天然的优势。坐落于上海四行仓库的沉浸式戏剧《秘密》,其诞生颇有些“时势造英雄”的意味,一方面电影《八佰》把四行仓库变成爱国主义在上海的地标性建筑,另一方面在经典之作《不眠之夜》的引领下,各类沉浸式戏剧如今百花齐放。《秘密》更接近于带有爱国教育性质的文旅项目,除了戏剧观众,还能吸引更多的普通市民与游客。

《秘密》借鉴了《不眠之夜》的叙事方法,贴合四行仓库的场地特征,为之量身定制出原创剧本,观众则可以根据自身需求,自行选择深度体验或者以旁观为主;和《不眠之夜》一样,《秘密》也采用多线并行的叙事方式,观众可自行选择跟随哪位角色,并从他们的视角解读故事,在同一场次也可选择不同的角色进行跟随。

有《不眠之夜》的珠玉在前,资深戏剧观众虽然未必会买《秘密》的账,但近年浸没式戏剧与文旅项目结合,出过不少典型案例,与之类似,《秘密》也具有强烈的在地性,将抗战时期上海租界的时代背景和地域特点都融入故事中。

《秘密》的剧情,远不如《不眠之夜》复杂,主干剧情只有两条,分别由两位主人公小刀和正道带领,小刀的时间线索是从过去到当下,正道则是从当下回到过去。大部分观众会选择小刀的故事线,毕竟更方便代入剧情。观众跟随小刀的视角体验时代变迁,遗憾的是巨大的信息量和繁多的场景被压缩进有限的演出时长,只能浮光掠影地浏览,缺乏深度的交互体验,互动的部分只是浅尝辄止。因此,《秘密》虽打着“沉浸式戏剧”的旗号,却还差了点“沉浸”的意思。

若观察《秘密》的观众群体,会发现他们的年纪比一般沉浸式戏剧观众的平均年纪稍长,还有些则明显是企事业单位组团来团建的,他们甚至已经“二刷”或者“多刷”了。若要进行爱国主义教育,用沉浸式体验的方式,确实更通俗、生动、有效。因为《秘密》,四行仓库成了上海新的旅游景点,来上海旅游的游客专门来打卡四行仓库并顺便体验一场《秘密》,就像去天津的游客会去茶楼听相声,去成都的游客会去看川剧变脸一样。

在当今的戏剧市场上,有人会用“后戏剧剧场”为文本的简陋扯一块遮羞布,有人会因为懒于思考而放弃剧场无限的可能,一味在舞台上堆砌无效的光影。对比之下,这批“出圈”的主旋律作品,艺术水准或有高下之分,但诚意却都相当感人,素材丰富的同时,也穷尽了创作方法的可能性——无论是舞台的、影像的,还是文本的。(阿之)