点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

书写跨文化视角下的中国故事

——重读赛珍珠《大地》

作者:安庆师范大学人文学院教授、美学与文艺评论研究中心主任 江飞

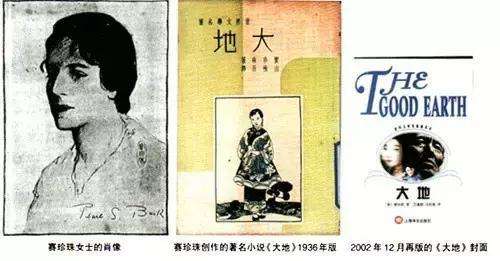

1931年6月19日,赛珍珠的长篇小说《大地》(The Good Earth)在经历了数次退稿之后,终于由美国约翰一戴公司出版,随即成为全美最畅销的书籍,被翻译成多种文字,风靡全世界。据统计,《大地》至今共印发了七十多版次,多达几百万册。盛名之下,毁誉参半,围绕《大地》和作者的非议也至今不衰,但可以肯定的是,《大地》不仅是美国文学经典,也是中国文学瑰宝。90年后的今天,我们有必要重温这部经典作品,并感受其中蕴含的特殊价值。

在《大地》出版的1931年,中国正面临着深重的内忧外患,“九一八事变”拉开了十四年抗日战争的悲壮历程,而19世纪末20世纪初在西方甚嚣尘上的“黄祸”论,以强烈的政治使命和非历史主义贬低、妖魔化中国形象,其根本目的显然是为其奴役掠夺东方制造舆论。在此历史语境下,赛珍珠根据自己在中国近40年的亲身经历和深刻体验,跨越中西文化的鸿沟,用英语忠实表现了20世纪二三十年代乡土中国的实况,刻画了一系列个性鲜明的中国农民形象,展现了近代中国乡村的世风民俗与时代变迁,首次向西方世界展现了真实鲜活的中国社会和中国形象,一定程度上消解了当时西方对中国刻板的、负面的印象,为世界架起一座重新了解中国的桥梁,诚如林布莱德所评论的,“她给我们西方人某种中国心”。

生命源自大地,也终将回归大地,大地是人类的庇护所,也是小说《大地》的灵魂。赛珍珠有意识地选择与中国农民紧密相连的“大地”作为内核,来书写土地与农民生死相依的生命史诗,可以说,《大地》讲的是中国的土地,但这里的“土地”不仅指向“黄土地、土壤”,更指向“宗族、中国人的根、乡土情结”等乡土中国的丰富内涵,通过描写中国农民对土地的生死不渝的热爱,而传达出中国人特有的对土地的执着信念。上世纪三十年代初的中国正如《大地》所描写的皖北农村,贫穷、愚昧、流离、混乱始终困扰着普通的中国农民,他们终年在大地上劳作,形成了朴素的天命观,但又始终与天灾人祸相抗争,在生命的挣扎中创造了一种稳定和谐的生存环境。在赛珍珠笔下,土地是富饶而美丽的,“湿润肥沃,稻子长在那块地上,就像野草一样,不让它长它也长”,就像中国农民一样,诚实可靠、善良可爱,给人以踏实、愉悦和满足。土地是中国农民灵与肉的栖息地,对土地的依恋体现出中国人对生命的敬意,对自然的崇拜,也正是在这一点上,赛珍珠把握到了中华民族的土地膜拜和土地伦理,聆听到了土地与农民的吟唱。更重要的是,《大地》把农民看作中国社会的真正代表,并在“土地”主题上发掘出一种普遍性的土地情结、土地信念和土地生存观,由此“土地”成为了一个世界性的主题,中国农民在土地上的挣扎引起了大萧条时期美国人的广泛共鸣。

《大地》的成功,离不开赛珍珠对土地背景下的人性所展开的震撼人心的发掘以及富有艺术个性的表现。赛珍珠以多元笔触描摹了一个个有血有肉的农民形象,尤其擅长从女性视角来反衬、反思男人的性格,比如在《大地》中,当全家面临饥荒时,只有阿兰有勇气去宰杀公牛;当王龙叔叔趁饥荒来抢粮时,有人甚至连家具也不放过,在王龙阻拦无效后,是阿兰用平静而又充满力量的声音阻止了他们;在饥荒最难熬的时期,王龙叔叔又找来城里人买王龙的地,王龙拒绝卖地,阿兰支持丈夫不卖地,但是机灵地让城里人买下了家里的家具和床等物品,然后用这些钱他们才逃到南方躲避灾荒;逃往南方后,阿兰勤俭持家,让家人得以在恶劣的环境下延续生命。小说虽然对阿兰没有大篇幅叙述,但是通过王龙的心理活动和言语行为,一个吃苦耐劳、默默付出不求回报的充满个性的农村妇女形象便跃然纸上。阿兰的喜怒哀乐、痛苦与勇气,展现了中国女性在封建浸染下独特的抗争与生存智慧;此外,荷花、梨花、杜鹃、王龙婶婶等多个女性形象,向西方展示了中国女性在当时的社会情境中真实的性格面貌,相形之下,王龙、王龙叔叔等男性形象的优柔寡断和自私贪婪也表露无遗。

众所周知,赛珍珠的《大地》在刚出版时,便遭到国内众多作家学者的激烈批评,也曾一度被列为禁书。后来更有人认为,这部描写中国社会风貌的作品,并没有反映出中国人民的命运,并没有触及中国社会的实质,仅仅是杜撰了某些个别的现象而已;如此等等。无论怎样的质疑或批评,都不能遮蔽一个事实:被双重边缘化的赛珍珠是一个深入研究过中国、了解过中国的美国人,她把中文作为“第一语言”,把镇江称为“中国故乡”,她对中国和中国农民的情感是真挚真诚的。她出生四个月,便被父母带到中国镇江生活。后来,她嫁给美国青年农业学家约翰·布克,经常随丈夫一起在安徽、南京等地农村实地走访调查,深入到农民中间,了解他们的生活。40年的中国生活和农村田野调查,让她积累起大量的创作素材,中国传统文化更塑造了赛珍珠“体验人性及世界”的个人立场与方式;与此同时,基督教传教士的特殊身份,使得她能以平等、博爱、同情之心,去发现和揭示中国农民的优点与弱点,表现出了对中国文化的善意与信任,对中国人民的“了解之同情”。由此,她才能能够以独特的双语背景、双焦透视,以平民主义的创作立场,写出了《大地》和其他一系列以农民为主角的农民史诗。

作为一部跨文化的文学经典,《大地》既为世界提供了一个观察中国的望远镜,也为中国人提供了一个反观自身的显微镜。在中西文化交流与跨文化研究日益深入的新时代,我们既要有对中国文化和中国形象的文化认同与自我期许,也应当有直面自身弱点与问题的文化自信与坦荡胸怀,惟有如此,才能在跨文化视角下向世界讲述更多更好的当代中国故事。(江飞)