点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:卞芸璐

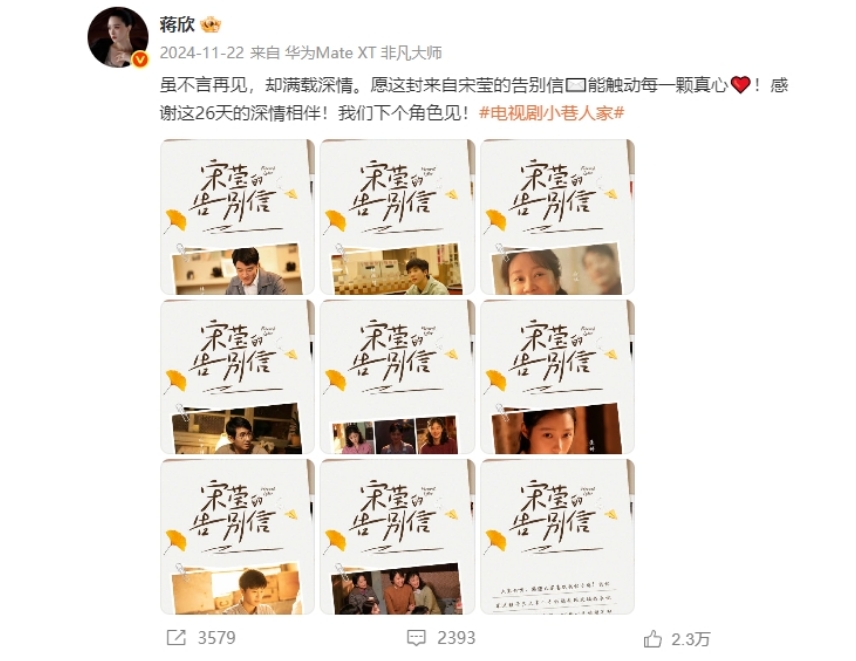

作品开播前有条不紊地“路透”剧情、曝光造型,播出期间及时与粉丝互动,收官时再发表一篇与角色告别的“小作文”……浏览当下年轻演员的社交账号,为角色“营业”已然成为一种常见现象。电视剧《小巷人家》大结局当日,演员蒋欣用八封信告别宋莹。

(图片源自蒋欣微博。)

在参与式文化渐兴的媒介大环境下,演员借助社交平台“人格化”的传播特性,拉近与观众的距离,为作品热度助力,这看似并无不妥。然而近年来,围绕演员“营业”引发的争议不仅愈发频繁,还呈现出多样化的态势,值得我们高度警惕。

由演员“营业”激起的诸多争议中,部分争议尚有迹可循、合乎情理。比如,演员因发布的作品推广信息不准、措辞欠妥,而遭到观众对其敬业度的质疑;又或者,演员刻意回避与剧中有感情戏的搭档互动,从而被粉丝批评“太过扭捏”。但也有一些舆情来势汹汹,稍有不慎便有可能失控。曾有已婚演员,因在剧中的情侣档“营业”,遭受网络暴力,不仅个人生活受到极大的干扰,作品的传播环境也受到了负面影响。

看似合情合理地为角色“营业”,为何会引发如此多的问题?演员为角色“营业”的边界究竟在哪里?要解答这两个问题,首先需要厘清当下媒介环境中影视观众接受心理的微妙变化。

如今,随着媒介融合的不断推进,视频网站已经成为观众追剧、观影的重要平台。与传统电视收看方式相比,网络追剧赋予了观众更多互动手段,比如评论、弹幕、评分、AI识别剧中信息等功能一应俱全。对于年轻的“数字原住民”一代而言,观看与互动同步已经成为了普遍的观剧习惯。收看方式的变革,不仅拉近了观众与作品的距离,也在潜移默化中改变着观众的接受心理。

如果说传统的审美接受是一个“情感介入”的过程,那么在加入互动元素后,便多了一层“情感劳动”的意味。与此同时,泛娱乐化的语境在一定程度上削弱了观众对剧集的审美诉求,强化了以追求快感为主的情绪消费需求。

在这样的接受心理作用下,观众追求的不再仅仅是对主人公的价值认同和情感共鸣。尤其是那些为心爱的角色刷过弹幕、写过评论的粉丝,他们期望自己的“情感劳动”能有所回报。比如,自己对角色的理解得到主创的认可,对角色投入的情感能在演员那里产生共鸣。甚至,他们还会暗自期望剧中角色们营造的情绪氛围,在剧外也能延续。

演员为角色“营业”,恰好回应了观众的这种渴望,能进一步满足观众情绪消费需求。但这也在无形中默许了观众对角色和演员的强关联性。当这种默许成为普遍现象,观众对演员剧外“营业”提出高要求,以及由此引发的各类争议,也就不难理解了。

在充分理解观众接受心理之后,若想探寻演员为角色“营业”的边界,还是要回归常识,从艺术的基本规律中寻找答案。

从创作层面来看,演员和角色的关系在完成表演的那一刻,便已解除。虽然在市场化的环境下,不少演员受合同约束,有配合作品宣传的责任,但演员为角色“营业”应当是一种自主选择,而非强制契约。更为关键的是,演员适度的“营业”应引导观众“记住角色忘记我”,营造健康的追剧氛围,而不是迎合粉丝的剧外联想。毕竟,每一种艺术的受众群体都是在艺术发展过程中逐渐培养起来的。倘若演员在社交媒体上刻意模糊自己和角色的界限,就不能抱怨粉丝提出“人戏合一”的高要求。

同样,那些对剧集用情至深的剧迷也应保持审美理性。“营业”并不应简单等同于剧中“情侣档”合体、卖萌“撒糖”等提供情绪价值的行为,“营业”的好坏也不应成为评判演员是否敬业的指标。真正能给观众留下深刻、长远影响的,始终是那些能引发情感共鸣、带来心灵震撼,甚至拓展认知边界的角色。所以,不要将“营业”作为演员的绩效考核标准,让演员能够沉下心来锤炼演技、塑造鲜活角色,才是演员行业乃至整个文娱产业可持续发展的正确道路。

(作者系山东师范大学新闻与传媒学院青年教师)