点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:宋宝珍

“有些鸟是注定关不住的,因为它们的每一片羽毛上都闪耀着自由的光辉”。这是斯蒂芬·金的小说《肖申克的救赎》里的话语。关于爱情、自由、梦想、尊严,每个时代的人们都有着自己的观点,却注定找不到终极答案。

1942年,25岁的吴祖光创作了话剧《风雪夜归人》,此剧的故事并不复杂:权贵苏大人的四姨太玉春出身青楼,她爱上了府上唱堂会的男旦莲生,一曲《思凡》撩拨了心弦,一出《红拂》打开了心结,二人惺惺相惜,情不知所起,一往而深,决定抛开各自的金丝笼,携手走向自由的天地。然而东风恶,欢情薄,20年的天各一涯,尘世风沙,没能割断他们的情思,风雪之夜,他们相向奔赴,终在白雪茫茫的夤夜找到了灵魂的皈依之处。

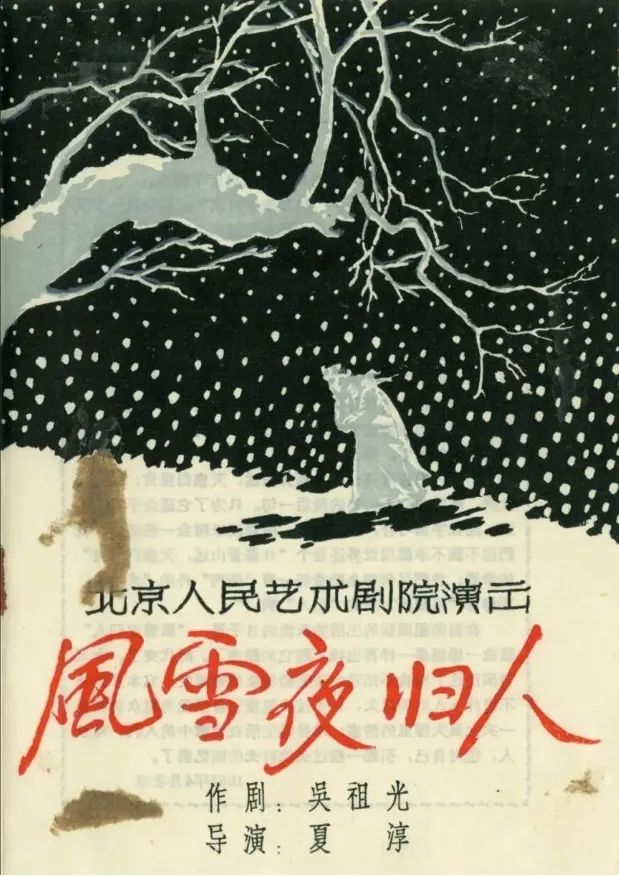

1957年《风雪夜归人》说明书。(图片源于网络)

1944年《风雪夜归人》在重庆持续公演,周恩来曾到场看过7遍。自其问世以来,被改编过戏曲、电影、电视剧,1983年中国青年艺术剧院演出版,2015年国家大剧院演出版,都曾引发过观剧热潮。北京人艺早在1957年就曾演出此剧,这一次全新改版,戏曲演员与话剧演员同台竞技,共同演绎了一曲缠绵悱恻、凄美幽婉的心曲,创造出一种“此中有真意,欲辨已忘言”的诗意。

《风雪夜归人》之所以久演不衰,成为中国话剧史上的经典,就在于它涉及了人类悬而未决的哲学命题:人应当怎样活,活成个什么样就不算人了,怎样活着才有尊严、有意义?

莲生作为当红名伶,被师兄李容生羡慕,被乡邻王新贵求助,帮街坊马大婶解难,他似乎也有过短暂的满足,但是改变不了卑微的戏子身份,他是供别人消遣的玩物,是一个被角色罩住的傀儡。玉春看起来身处荣华,苏大人并非凶神恶煞,但是她深知自己不过是笼中鸟、网中鱼。当一个人的生命在刻板和僵化中周而复始、毫无新意的时候,内心将被空虚吞噬。也许正是相通的命运、相似的处境、相合的心思,让玉春和莲生走到了一起。他们相约出走,这种行为,是对过往人生方式的否定,是对被规约的生命的反叛,也是对未知世界的强烈憧憬,作为活人他们不甘心被拘囿被限定。这种追寻终以失败告终,大雪掩埋了他们的身影,但是正如莲生所言,“我将来也许会穷死,会冻死,会饿死,可是我会快活一辈子”。

存在主义哲学认为,存在先于本质,存在决定本质,但是,玉春和莲生的生命本质,却在更高意义上显示了人性价值,人不仅要活着,而且要有尊严地活着,在追求美好与自由的希望中活着,不自由,毋宁死。剧中人物的毁灭并非彻底的失败,而是通过精神觉醒达成对现实压迫的反抗与超越。莲生的赴死与玉春的追寻在悲剧中形成决绝的抗争力量,体现出身体毁灭而精神不灭的诗学理念。就此而言,他们以生命的回响,击穿了苏大人、徐大人蝇营狗苟的庸俗现实,抛却了王新贵、绿枝们患得患失的世俗利益。戏剧结尾处,皑皑白雪退去了阴冷,两个自由的灵魂如梁祝化蝶般翩翩起舞,这个世界的暖色终究属于那些有精神追求的人。

此剧并不追求现实主义的真实再现,而是追求带有唯美主义色彩的诗化意象。莲生的人设超越了卑微戏子、成败得失的伦理评判,玉春的人设也超越了青楼女子、大户小妾的世俗偏见,甚至他们的私奔故事也有了某种象征和隐喻。在这一版演出所传达的寓意里,他们追求自由的心是高贵的,他们为此而赴死的精神是崇高的,这是一对璧人,不是他们选择了肆意任性,自蹈死地,而是这个世界根本配不上他们。

北京人艺新版《风雪夜归人》莲生与玉春。(图片源于网络)

《风雪夜归人》在话剧民族化的道路上具有里程碑的意义。话剧民族化并非简单等同于戏曲化,但这部话剧却是离不开戏曲的。莲生与玉春因戏生情,人生如戏,他们却要把生命投放在有意味的情境中。导演闫锐对戏曲艺术十分熟稔,这为他建立新的舞台风范奠定了基础。昆曲武生刘恒自带功法扮演莲生,举手投足、一颦一笑之中,自是多出了一种戏曲之美,他作为名伶的亮相段落,融入京剧生行的台步、云手等提纯动作,他与玉春“后花园夜话”场景,两人缠绕长绸缓步走圆场,以戏曲的环形调度外化了内心的情感涟漪。玉春的形体动作设计,既有青衣的端庄稳重,如静立时兰花指微扣,又暗含花衫的活泼灵动,如为莲生别花时婀娜的身段,展现了她的神情和仪态之美。昆曲元素与现代话剧在剧中有机融合,既保留了传统戏曲的韵味,又照应了现代观众审美。导演并非简单搬用戏曲程式,而是对戏曲“写意本质”进行创造性转化:以程式动作为载体实现精神提纯、以曲牌韵律为骨骼实现情绪外化、以行当思维为镜鉴细化表现人性,最终实现传统戏韵与现代剧思的融合,既保留了原著的抒情底蕴,又丰富了话剧民族化的舞台语汇。

这一版演出追求着中国式的意象之美和诗情画意,追求典雅、含蓄、蕴藉、凄婉的传统美学旨趣。此剧的戏剧节奏是舒缓的,在快节奏的社会环境里,导演偏偏要按下节拍,让戏剧节奏慢下来,让人们回到“从前慢”的环境里,慢慢舒展卷曲的心事,慢慢打开闭锁的空间,这种慢不仅是一种叙事的姿态,也是一种美学的韵致。

剧中的舞美设计从中国传统戏曲中汲取灵感,采用一桌二椅、轻薄帘幕、倒悬树枝、围栏、月亮门等元素,营造出简洁、质朴的舞台空间,突出了中国传统空灵却蕴藉的审美特点。“风雪”作为贯穿全剧的核心意象,给人一种“燕山雪花大如席”的意象,它既是北国寒冬的自然景观,更是剧中人冰清玉洁的精神隐喻,象征社会压迫的冷酷、人性净化的力量以及悲剧人生的宿命。序幕与尾声的“大雪”也隐含着对罪恶的荡涤与对清白世界的呼唤。海棠花作为玉春与莲生情感的见证,是娇艳、脆弱、易碎的象征,海棠的短暂绚烂与迅速凋零,暗喻玉春和莲生幻梦的破灭与生命的归程,表现出“刹那即永恒”的古典美学意蕴。

戏剧布景中反复出现的帘幕,变换出各种厚薄不一、层次分明、形态各异的造型,时而像凝冻的雪空,时而像漂浮的梦影,时而像海棠的花丛,时而像压抑的云翳,时而像戏班里的帷幕层层,时而像闺阁里的心事重重……令人情不自禁想到很多古诗词,“庭院深深深几许,杨柳堆烟,帘幕无重数”“门掩黄昏,无计归春住”“帘卷西风,人比黄花瘦”。导演把握了收与放、动与静、浊与清、梦与醒的人生的辩证性,以具象化、诗意化的情境再现,达成与剧中人物心境的融通,呈现出水墨画般的空濛意境。

总之,《风雪夜归人》强化了爱情与自由这一叙事主题,将“凄美”与“静穆”作为核心基调,注入中国传统文化元素,以现代视角重新诠释了经典,展现了其持久的艺术魅力。

(作者系中国艺术研究院研究员、北京文联特约评论家)