点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:陆绍阳

在林曦明的《艺术笔记》手稿中,他写过这样一句话:“创作要向传统低头,向生活弯腰”,这是一个老画家对创作方法的精到总结,“传统”和“生活”既是创作的“源”,也关乎“远”,决定了他能否在艺术道路上走得深、走得远。

生活对艺术家的重要性,恐怕没有一个艺术家会否定。但面对生活时,艺术家应如何入手,大多数画家做得并不到位。林曦明强调创作素材的积累。所谓“群书翻尽寻法度,踏遍青山觅画材”,这句话道出了艺术创作的真谛,既要师法古人,又要师法自然。古人的画谱、典籍里记录着艺术成品和创作的法度,可以告诉你怎么画。但画什么就是另一个问题了,你不能跟古人画得一样,那是他们眼中的世界,他们心中的块垒。作为一个现代人,我们要跳出纸面上的寻常物,最有效的方法就是“踏遍青山”,从大自然和日常生活中获取创作素材。

林㬢明出生于温州永嘉县乌牛镇的小山村,地处永嘉县与乐清市交界处,此地山水明媚灵秀,灵山与江海在此汇聚,可以远眺雁荡山系,体味瓯江两岸风景。江南故乡的景致,以及独特的民俗文化早已浸润了林曦明的心灵。林曦明从小就养成了画身边人和景的习惯,逢年过节村里请戏班来演戏文,他场场必到,找个柱子就靠在边上画速写。除了描绘故乡的自然山水,还有生活在其间的乡亲们的劳动生活,渔、樵、耕、读题材皆能入画。儿时放牛处,今朝入画来。林曦明热衷于展现当代生活,他在创作中流露出的生活真谛和对真情表达的执着追求,与明清山水画中那种超凡脱俗、不食人间烟火的出世情怀截然不同。

有东西可画,那是“眼到”,这是基础,接下来还有“心到”。但光做一个生活的有心人仍然不够,还要建立起自己的“画库”。比如,林曦明认为山水画并非简单描摹眼前的一时一景,而是画家应对四季更替、四时变化以及自然界的千姿百态皆能做到胸有成竹。只有达到这个境界,起笔时了然于胸,才能做到要风有风,要雨有雨,招之即来,来之可用。这是一个艺术家的基本功,也是其画作呈现万千气象的重要原因。

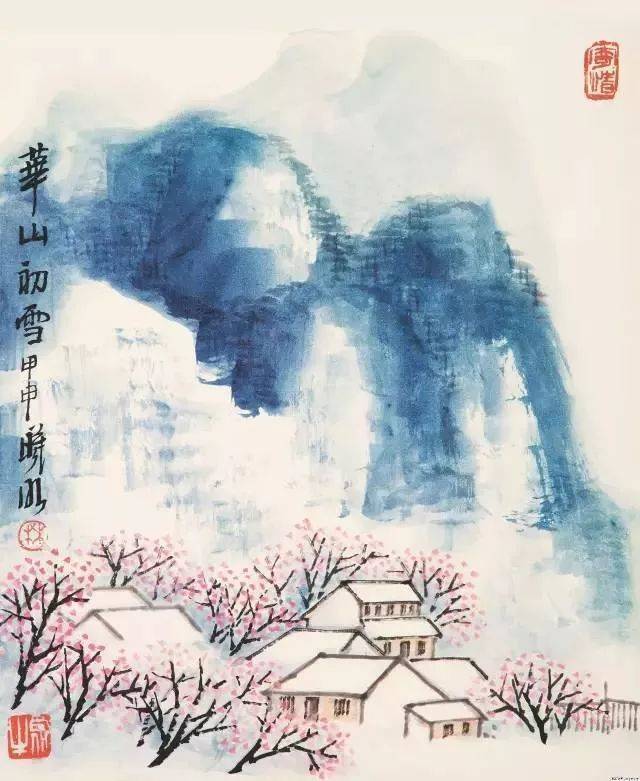

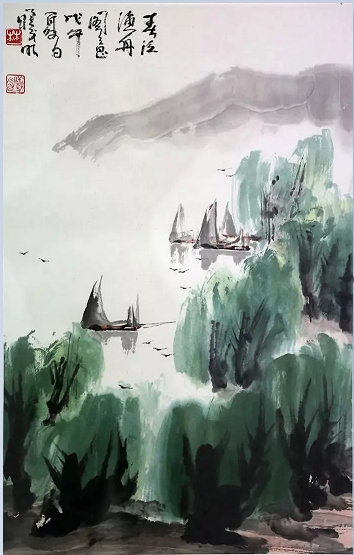

林㬢明画作的“新”是在继承中开创的。国画家的能力体现在其对笔墨技法的熟练掌握上,如果做不到这一点,他的创作是无根之浮萍。面对传统这条大河,要俯下身,低下头去取“水”,但如果只有对旧法的遵循,作品则难出新意。林曦明的画作显然在“接续”和“求变”上都不放松,两手都抓得牢。林曦明善于广泛汲取、博采众长。关良先生在戏曲人物画中所展现的简练风格与童稚趣味,让他心生倾慕。黄宾虹先生画作中大气磅礴的构图,以及其独特的破墨与宿墨技法,更是让林曦明细心钻研、反复揣摩。还有齐白石的俗中求雅、吴昌硕和王个簃的雄健豪放,吴湖帆的秀雅温润,林风眠的畅快线条,苏昧朔的酣墨淋漓,让他不断领略到大家风神,丰富了其绘画表现力,也成就了《太湖之歌》《洞庭桔子红》和《柳荫渔歌》等一大批作品。桃红柳绿,翠竹轻舞、远山倒影,清溪泛舟,寥寥几笔,江南一派生机盎然的景象跃然纸上,墨色浓淡皆是韵,笔痕干湿总关情,既见笔墨功夫,又有当代水墨的意趣,他的作品就呈现出“妙兼南北,秀不乏雄”之美!

林㬢明画作中还有一种特殊的气息,即民间美术留下的痕迹,这是绝大多数画家所不具备的底子,可以说,是民间美术开启了他的艺术慧眼。林曦明从小跟随父亲四处讨生活,作为乡间画师的父亲是个多面手,画过庙里的壁画,嫁妆匣上的油漆彩绘,戏台上的布景,还能做泥塑、剪纸。林曦明看在眼里,记在心里,尤其是对各艺术门类间的融合之道,有了更加直接和深刻的体会。后来,他多次提出中国画要跟永乐宫壁画、敦煌壁画、汉画、漆画、石雕、剪纸等民间艺术结合起来的观点,这是有缘由的。他从这些艺术中汲取营养,吸纳所有为我可用的艺术精华。基于这样的意识,他的绘画题材和技法自然也得到了拓展。他认为,民间艺术在造型能力上超越了文人画,其中用线与用色的方法更是独具匠心。领会这些精妙之处,使得林曦明的作品简洁而生动,富有灵性,也更容易引发观者对其画作的亲近感。这种影响在他的《东方朔偷桃》《罗汉图》和《临永乐宫壁画》等画作中均有所体现。

林曦明有一个说法极为形象生动,他比喻绘画应如“春蚕吃桑叶”一般,那些白色的蚕、绿色的桑叶,伴随着“沙沙”的声响,构成了一幅多么有声有色的美妙图景!“春蚕吃桑叶”这一妙喻,准确地揭示了绘画艺术的至高境界,即画作需如大自然般充满生机和活力,色彩搭配要和谐、舒服,既赏心悦目,又留有丰富的想象空间。在黑色处理方面,他更是见解独到,认为黑色在中国画中占据主要位置,且最具力量,堪称“色彩的皇后”,能够衍化万物,蕴含着无穷能量!

林曦明画山、水、云时,善于以团块结构增强视觉冲击力,当他看到有些画家用工笔方式处理得很细致时,他直呼不过瘾,认为山水画就应该大笔挥洒,应该有大气象、大气魄。如此大块面的用色与用墨,实则是一种概括性的表现手法,不拘泥于具体的对应物象,而是通过大面积铺陈的图形,传达出一种更具延展性的意象。他认为,“艺术的抽象比具象更为丰富、更富想象力,它将走向无限、走向未来”。创作《雨后漓江》时,林曦明就运用墨块来表现漓江山景,精炼而概括,将大写意笔墨与写实造型大胆地结合在一起,传递出大好河山的风采神韵。

尤为关键的是,林曦明画作的“新与美”特质,根植于他对生活和艺术的深刻领悟。林曦明认为,“一件富有生命力的作品,无非是生活的深化,笔墨的深化,随着思想升华,进入艺术的化境”。所谓艺术的生命力,就是指“留得下”的作品。能否创作出一幅优秀作品,主要取决于三个要素:生活、技巧和思想。当然,这并非仅仅对生活进行浮光掠影观察,也不是仅凭一定的笔墨基础就能实现,而是需要“深化”理解,具备提炼精髓的能力,同时还拥有对生活入木三分的洞察力,唯有如此,才能使自己的创作脱颖而出。

林曦明始终秉持“现代意识、民族精神”这一理念,作为自己艺术创作的核心理念。所谓艺术创作体现民族精神,就是不能丢掉传统,始终不放弃笔墨的训练、追求,把紧中国画的根脉,在民族文化中扎下根。如此,艺术的路子才能走得正。所谓艺术创作要体现现代意识,就是拓宽视界,毕竟你的画作是要呈现给当代观众。因此,作品需要契合现代人的审美取向,涵育新观念,拓展多元题材,吸收新技法,包括吸收西洋文化中可以融入中国画的元素。在作品的具体表现形式上,通过简约洒脱的线条与板块结构来展现造型与意境。这种手法所追求的抽象因素与现代艺术趋向更为契合,既融合了大写意的风格,又能够精准把握形象的概括、提炼与升华。简笔浓墨山水所凸显的视觉形式与现代水墨特征,体现了林曦明从传统迈向现代的自我超越。他的作品《红梅时节》《水满鱼肥》《太湖之歌》《漓江雨后》《故乡》《晚泊》《山童》《牦牛图》等,无不展现了他诗意的艺术观。

大诗人艾青曾言“把乡土美术赋于时代的意识”,可谓揭示了林㬢明艺术的自觉追求。他那“绝似又绝不似”的独特风姿,使得其艺术风格独树一帜!

(作者系北京大学新闻与传播学院教授)