点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:叶肇鑫

关于《青春版》的激烈争论

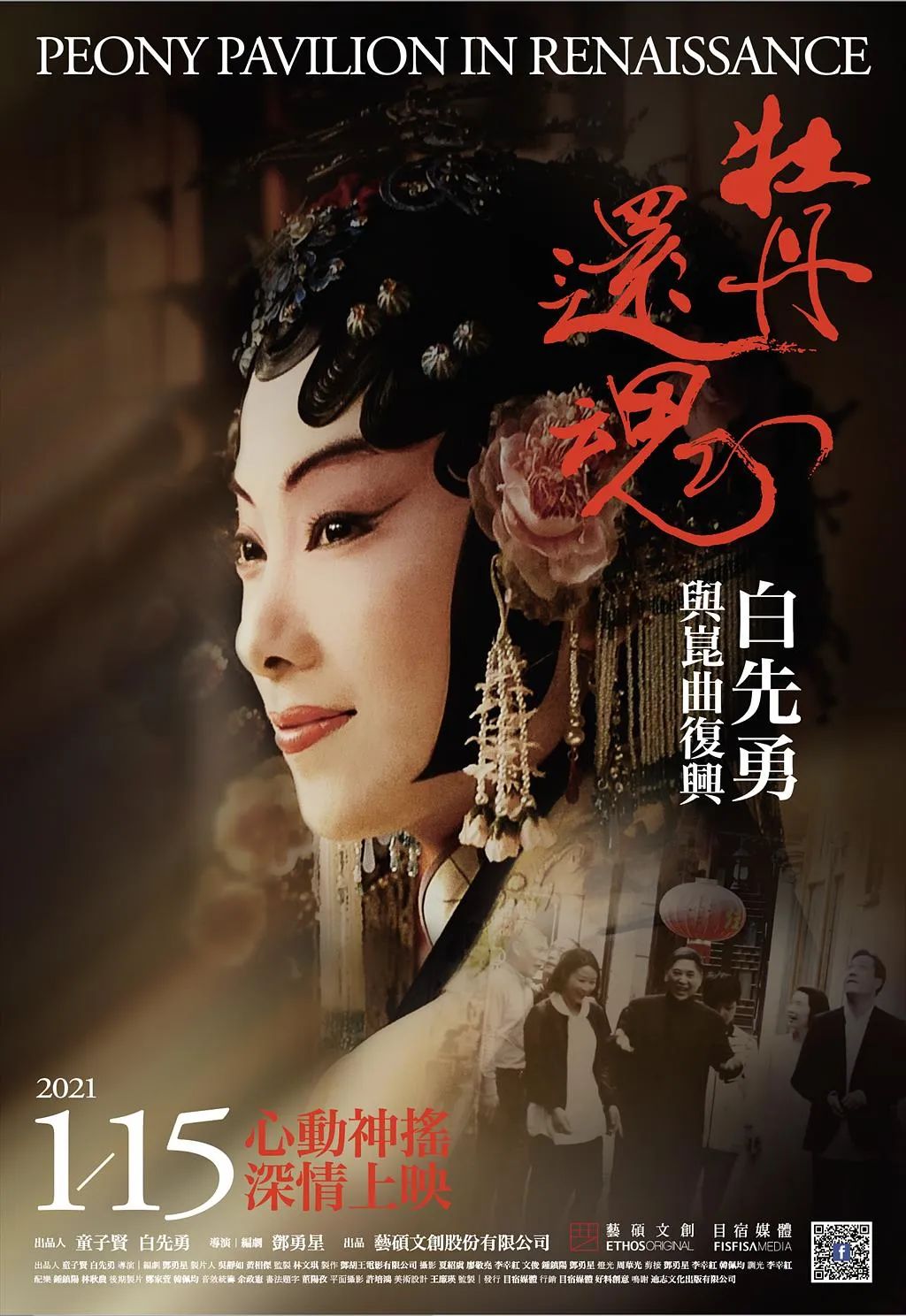

我一直没有支持《牡丹亭青春版》(后文简称《青春版》)。几年前,还曾撰文不赞同出品人在电影《白先勇与昆曲复兴》中所表露的好大喜功。

近日,江东客君发表了《为逝去的昆曲之美毁像》,也对《青春版》及其制作人作出了严厉的批评。虽然赞同江文的读者不少,但支持白先勇先生的帖子似乎更多。

电影《白先勇与昆曲复兴》海报(图片源于网络)

百家有如此热烈而尖锐的相反看法,主要的原因是双方所争鸣的,其实并不是同一种昆剧。

同名同姓的“昆剧”,其实有两种。一种“昆剧”是“经典昆剧”,也称为传统昆剧,海外汉学界的学名是“中国昆曲”,以示其正统和唯一。另一种“昆剧”则是近二十年来由《青春版》开创的“当代昆剧”。

“经典昆剧”和“当代昆剧”是完全不同的昆剧。其区别,不是在于演出的剧目,是现代的还是古代的;也不是在于演出的演员,是沈君还是顾君。“经典昆剧”与“当代昆剧”的区别,是二者在核心价值观和美学观方面的根本差异。

但是,现在很多学者误把冯京当马凉,以为此昆即彼昆,认为很喜欢“当代昆剧”就是很懂得“经典昆剧”。也有人故意鱼目混珠,指鹿为马,把水搅混,以伪充真,挂起了“经典昆剧”的羊头却贩卖着“当代昆剧”的狗肉。

《青春版》的价值是“年轻人爱看”和“舞台非常美”

《青春版》是“当代昆剧”,而不是“经典昆剧”。关于《青春版》的价值观和美学观,那十七字的“箴言”已作了恰如其分的结论。十七字中,前七字“确实年轻人爱看”,是关于舞台下爱看的观众的年龄;而后十字“舞台服装人物都非常美”,指出了舞台上的美是外显的而不是内在。十七字“箴言”,言虽简而意却赅。那么,言外之意又是什么呢?当然一切尽在“不言”中了。

青春版《牡丹亭》剧照(图片源于网络)

《青春版》,其爱看的受众是“年轻人”,其价值是“舞台服装人物”的外在美。这是《青春版》的主要特征,也是其他各种各样的“当代昆剧”的共性。

白先生的贡献,从“箴言”来看,也清楚了。他开创了一种“年轻人爱看,舞台服装人物非常美”的“当代昆剧”。

众所周知,自从《青春版》开创了舞台“外在美”的先例以来,全国各地的各戏曲、各剧种都在百花争艳。现在,《青春版》已经不再是全国戏曲舞台上“美”的唯一佼佼者,其他的出类拔萃者多的是。白先生当年在《青春版》插柳,现在各地戏曲舞台上柳成荫。作出的竟是这样的“贡献”,这可能连白先生也始料不及吧?这也说明,“外在美”并不是唯昆剧所独有,不深奥,可共享。

“经典昆剧”的价值是意境和内在美

“经典昆剧”的价值则不是“舞台服装人物非常美”。“经典昆剧”的核心价值,是意境和“内在美”。

《牡丹亭》,在“当代昆剧”中的代表作品是《青春版》和《全本版》,在“经典昆剧”中的代表作品是《俞言版》和《兆申版》。杜丽娘,在“当代昆剧”中的演员是青春美丽的沈君,或者可能是顾君(如果她如愿以偿被选中),在“经典昆剧”中则是貌不青春的姚传芗老先生及继青、奉梅和王芳,从上世纪50年代中期到80年代初期的这三代嫡传弟子。

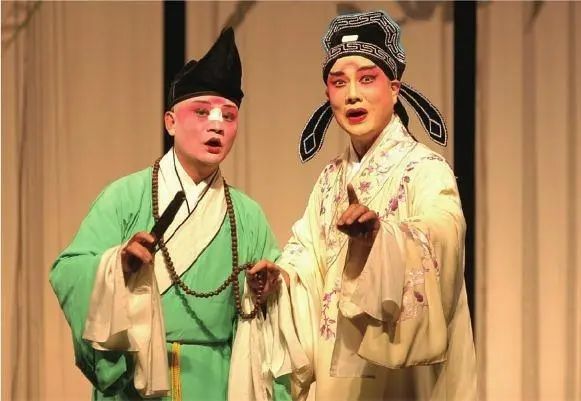

上海昆剧团 全本《牡丹亭》(图片源于网络)

这四代昆曲人是很讲究“经典昆剧”的意境和内在美的。张继青在《说 寻梦》和王奉梅在《说写真》中,详细介绍了《寻梦》《写真》中的意境,强调了意境在“经典昆剧”中的重要性,并阐释了“经典昆剧”中的写意手法同中国戏曲中“四功五法”之间的关系。关于“美”,王奉梅在《说浇墓》中清晰地提出了“经典昆剧”的美是“内在美”的观点,一针见血地指出了“什么才是真正的美”。她说:“闺门旦的共性,其身份背景大都是知书达理,富有教养。所以,含蓄的美,有内涵的美,才是闺门旦真正的美。”她在《说写真》中又进一步强调了闺门旦表演艺术的“内在美”,直言“闺门旦的表演艺术,就是端庄稳重”。即闺门旦“端庄稳重”在表演艺术中的重要性远高于“唱念做打”。那三代昆曲人,对于“经典昆剧”之美,不但提出了他(她)们的理论,而且充满信心地以“才是”和“就是”来强调“美”的唯一性,不可商榷。

老一代昆曲人在“经典昆剧”中所理解的内在美,同白先生在“当代昆剧”中所推广的外在美,截然不同。

“经典昆剧”的历史意义和文化基因

关于“经典昆剧”重视意境和内在美,笔者在这里一定不能省略以下两段的四百余字,这是对“经典昆剧”的来龙去脉作追根溯源,进一步说明“经典昆剧”具有重要的历史意义。

古今中外的艺术,几乎都是物以类聚,进而分为音乐类、美术类、戏剧类等等。惟独中国艺术,不但可以以作品分类,也可以以作者分类,即人以群分地分为艺人的艺术和非艺人的艺术。著名的“文人画”,就是非艺人的艺术,文人士大夫的艺术。中国文人士大夫在宋元和明清,有过几次不务自己读书的正业,而投身于艺术这门“副业”。在西方世界,艺术永远是画匠和戏工的职业,所以,中国的文人艺术特别受到西方的关注。

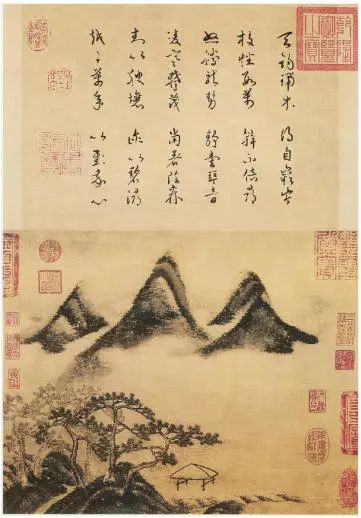

米芾 春山瑞松图35×44.1厘米台北故宫博物院(图片源于网络)

数千年的中国艺术史,繁花似锦。但其中的文人艺术,则仅有“琴剧(经典昆剧)书画”四件(饮食文化或园林艺术是功能性对象中隐现的文化和艺术,饮食和园林本身并不是文艺作品)。所以,“经典昆剧”特别珍贵的原因,是因为她是中国仅有的四件文人艺术之一。她具有同“文人画”及其他文人艺术共有的特点,那就是由写意表演而呈现的意境和文人作品具有的内在美。因此,如果丢弃了意境,如果以追求舞台的外在美为最高境界,那么“经典昆剧”就将沦落成为如同普通戏曲一样的剧种,而不再成为中国文人艺术的四宝之一了。

相比于已具五百年历史的“经典昆剧”,学者们在《青春版》本身尚处于青春时期,就已为之大书特书“重大的历史意义”,似乎有些操之过急了。

“经典昆剧”仍然在开花结果

正当白先生在这边厢开耕“当代昆剧”,并宣称《青春版》是昆曲复兴的旗帜时,其实“经典昆剧”一直在那答儿开着花、结着果。

岳美缇,毫无破绽地完成了把穷生秦钟“巾生化”,这是因为她们很了解昆曲的文人本元;梁谷音,天衣无缝地成功编演了昆曲自己的《情探》,这是因为她们很理解昆曲的艺术本色;林继凡在《说游殿》时开门见山就破题,“昆曲表演是写意的艺术”,所以他的《游殿》同他的文人画一样,现在越来越丰富饱满;《挑帘裁衣》也仍然在舞台上经演而不息,因为“经典昆剧”中温文又儒雅的“坏人”西门庆,远比他在其他戏曲《狮子楼》中的大打出手,更富意境。

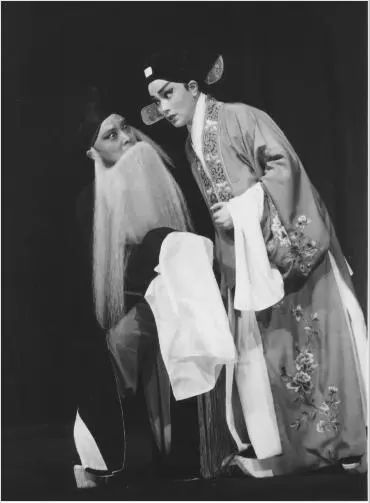

《游殿》剧照。(图片源于网络)

大隐隐于市。相比于白先生在闪光灯下的满面笑容,张继青、刘异龙这些老人抢救“经典昆剧”的工作及成果,就很少被关注。史册至今仍亏欠着他(她)们一些什么,而仅仅冠名以“著名的昆曲表演艺术家”,被高置于表演舞台上,被围观、被喝彩。

其实历史的真相应该远远不止于台上。在幕后,他(她)们和他(她)们的老师,是开发出昆曲舞台上的“安阳殷墟”而让后人认识了“中国历史”的先驱,是挖掘出昆曲舞台上的“兵马俑”而让全世界惊叹的功臣。呈现在当今昆曲舞台上的那百余件完完整整的艺术精品,无一不是完成并定型于他(她)们。他(她)们在幕后的这些贡献绝不亚于台前的那些光辉。同白先生在推广“当代昆剧”中的付出相比,那更是不可同日而语。可惜了,对于“经典昆剧”在当代进程中的这些重要的节点,舆论一直没有敏锐的察觉和高度的评价。

“当代昆剧”,曲牌程式应犹在,境界已全改

白先生开创了漂亮的“当代昆剧”,我们不应否认。

但所谓《青春版》复兴了“经典昆剧”,我不能恭认。相反,很多学者故意把“当代昆剧”和“经典昆剧”混为一谈,我始终耿耿于怀,心不安,气难平。

当然,也有新建的昆曲团,正名为“当代昆曲剧团”,实在坦荡荡。他们也经常演出很多传统故事的剧目,而且表现得很出色。但艺术已有,意境尚缺。谦称“当代昆曲剧团”,有自知之明,值得尊敬。

试和南唐故友李煜先生的传世名句:“当代昆剧,曲牌程式应犹在,境界已全改”,既作为本文的点题,也作为《青春版》二十周年的纪念。

昆剧《白罗衫·看状》剧照。(图片源于网络)

有一台著名的“经典昆剧”——《白罗衫》,讲述徐继祖认祖归宗,辨认后父是不是生父的故事。“经典版”的结局是,继祖终于认清了后父不是生父,毅然决然;而白先生总策划的“当代版”的结局则是,继祖迷茫暧昧,优柔寡断于后父的养育之恩。

对于舞台上的“生父”和“后父”,我们不必在现实中作过多的联想或类比。但无论如何应该问问讲坛上的学者和舞台下的“年轻人”,您现实中的“后父”究竟是不是您的“生父”?究竟是不是?

请不要暧昧,更不能迷茫。(叶肇鑫)