点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:立 十

校园的开学季和毕业季就像一年四季的轮回,于蝉鸣中接踵而至。对于大多数的美术学院来说,校园的前一秒还是熙熙攘攘的美院毕业展,后一秒则变成了一张张充满稚气和青春的面庞。又将是金秋九月新生入学时,在这个特别的时刻,回望新生的前辈所交出的毕业季“答卷”,更能引发我们对于美术教育的思考。

对于美术学院而言,毕业季就像是筹备已久的一台大戏,铆足了劲头的不仅有学子、校方,也有社会受众如投资方、观众等。只是比较困惑之处在于,如何评估这台戏的指标,尚有待商榷。从近年各美院的数据来看,人气KPI显然已经达标,比如2025年央美毕业展就成为了网络热词,并收割了接近40万的总参观人数,周末观展人流量更是高达1.3万人;但随之而来的争议却只增不减,如靳尚谊先生在2024年央美毕业作品展上提出的“为什么没有大写意,包括小写意也很少”的质疑。

在高人气的“热度”和下一步该往何处走的“冷眼”中,在展览面临着大众化、娱乐化、跨媒介等多要素“入局”的当下,我们更应该思考美院的毕业展应“如何定位”,努力在浪潮中锚定坐标,而不是在喧嚣中迷失本体。

重温“答卷”:众声喧哗,花样繁多

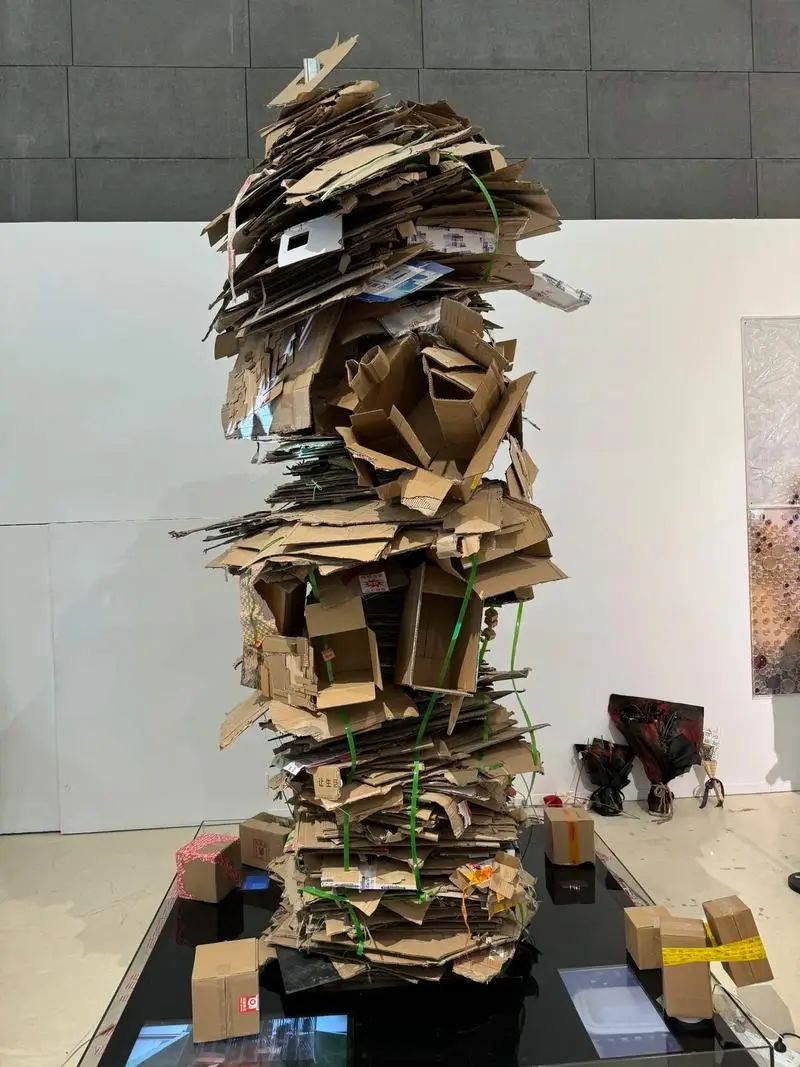

噱头热。在去年5月在美院的毕业展中,一件名为《超级蜂巢》的作品,在网上引起了轰动,作者是抖音博主“乔姐”。面对争议,她还出面回应“让大家误会了,可能是因为我的作品看上去就是一坨大垃圾,让大家对当代作品产生误解。”

在2024年中央美术学院毕业展上,一件名为《超级蜂巢》的作品引发热议。(图片源于网络)

一年过后,我们还是会发现,在各大美院的毕业季展览上,这些有新意且博眼球的作品非但没有减少,反倒更加“遍地开花”,其中有些作品还得到了观众的高度评价。如中国美术学院青铜鱼与电动鱼的旋转装置《循回仪》,隐喻青铜时代与赛博时代的碰撞,被网友称为“机械美学天花板”,创作者的账号一周涨粉2.3万;四川美院的油画《祷》以“重庆版蒙娜丽莎”的标签引爆全网,作品将廉价气泡膜、纱巾等材料与古典圣母形象结合,意在解构“精致生活”,该作品在小红书点赞超40万次……这些独特的艺术表达在网络上收获了巨大流量,外界观众的骤然涌入再次为这些作品进行了“加持”,让本属于毕业季庄重而严肃的学业汇报展览,愈发显得人气满满。

聂士昌作品《循回仪》。(图片源于澎湃新闻)

事件热。以中央美院为例,2009年中央美院首次以“千里之行”为主题举办毕业生优秀作品展。2015年,中央美院推出首届毕业季,除了常规的本科生、研究生展览之外,还设置了新闻发布会、启动仪式、校友分享会等系列活动,将“毕业展”的外延持续延伸,并与大众心理密切结合,直至成为文化热点事件。事实上,“热点”的本质在于院校不断提升了公众参与的“浓度”,巧妙借助作品与观众的互动,从而实现人气的最大化。

雕塑《痕迹》 作者杨淞然(图片源于网络)

有数据显示,2025年央美毕业作品展(4月30日至5月14日)吸引了超过12万人次参观,其中五一假期共接待观众5.3万人次,单日最高人流量突破1.5万人次。抖音话题“央美毕业展”相关视频播放量累计超10亿次,一些作品如雕塑《痕迹》《缝名体Medea》因互动性强、共情性强、视觉冲击力大而成为爆款。

周边热。伴着毕业展的热潮,周边产品设计呈现出前所未有的活力。它们不仅成为了毕业展的“第二名片”,更成为艺术与商业、大众互动的纽带。特别是一些周边实现了跨领域融合,与科技、传统工艺、老字号品牌等合作,利用毕业季赚得盆满钵满。

广州美院以“听,青年的声音!”为主题,其周边设计强调青年创作者的个性表达,毕业生作品中的独特图案、色彩块被提取并应用于T恤、手机壳等日常用品。央美创客市集也吸引了大量观众的目光,这场市集汇聚了185位摊主,设置了102个摊位,原创周边如钥匙扣、帆布袋、明信片等销售额突破30万元……在LABUBU热潮的影响下,无数潮流买手、文创品牌、内容博主们“蹲守”在周边里,凭借着商业嗅觉寻找着下一个爆款产品。周边产品成为连接学生、平台市场的起点,同时也是原创潮流内容的预热场,使得展览呈现出类似“潜力IP发布会”的特质。

复盘“答卷”:沉默的艺术精神

被冷落的艺术性。

作为网生代,青年创作者强调互动性、体验感,注重作品与外界的对话,期望与观众一起成长,这种初心是值得认可的。但是作品的整体效果,却不仅仅是依靠“互动性”这一项指标进行衡量的。特别是如果过分强调了“互动性”,那么作品的艺术性、思想性自然会被放在次要位置。

不少作品过度依赖技术,将技术的炫酷视为艺术的全部,而对于艺术本身的情感表达和思想内涵却没有进行得体的诠释。往往一场展览观看下来,过目的是热热闹闹的技术流,缺少的是真情实感的触动。一些虚拟现实作品,构建了奇幻的虚拟场景,但内容空洞,缺乏有意义的叙事和情感传递,在最初体验的新鲜感过去之后,并没有什么让人可以回味的干货,最终成为“镜花水月”般的视觉游戏。

由于新媒体技术更新换代快,很多作者对所使用技术的底层逻辑和原理掌握得不深,只是简单地套用现有的技术模板和工具,导致作品呈现出明显的同质化和浅表化倾向。在交互设计上,许多作品的交互方式大同小异,大多通过触摸、手势感应等常见方式实现与观众的互动,缺乏创新性的交互理念,使作品难以展现出独特的艺术个性。

同时,鉴于毕业生本身的阅历浅、生活体验不足等因素,大多数情况下通过二手资料获取灵感,导致很多作品流于表层描绘,难以触及社会现实与人性深度。

另外一个趋势是萌物形象主题作品的泛滥,这一现象既源于学生校园生活的局限性,又受到网络审美潮流的影响。这样的作品创作周期短、技术门槛低,因而广受欢迎,但其艺术价值却相应地大打折扣。

被冷拼的教育理念。

美院毕业季现象具有重要意义。对于学生而言,毕业季是他们从校园走向社会的重要过渡平台,通过展示作品,获得社会反馈,为未来的艺术生涯积累经验、打开市场。对于学校来说,毕业季是检验教学成果、反思教学模式的契机,学校可以根据毕业作品的呈现以及社会的反馈,调整教学内容和方法,以培养更适应时代需求的艺术人才。但综观今年五花八门的热搜,这从另一个层面证明了美院教育理念在当下的“手足无措”,是既要人气又要艺术的“难以两全”。

这样的“双标”理念,无形中可能将对学生的培养引入误区,特别是当教育默许甚至鼓励这种“既要又要”的态度时,学生们学到的或许不是艺术表达的多元方式,而是投机取巧的生存技巧——假设有一天,当学生发现用好几个月打磨出的有思想深度的作品,远远比不上互动打卡装置的人气,那课堂上关于“艺术本质”的讨论便难免变得苍白,异样的声音也许是“不如去研究如何出爆款,反倒名利双收”。长此以往,怕是会酿成更深的失望。

毕业生在创作中面临的双标和由此带来的“拧巴”困境,在展品中可见一斑。既要满足学术性的要求,又要考虑作品面向公众的传播效果,这使得创作变得更加艰难,甚至导致一些学生因追求短期利益而迷失了创作方向。又比如许多作品虽然表现出了新奇、炫酷、动漫化等青年亚文化的特征,但是对于艺术最该具有的人文精神和社会价值却难觅其踪。这也从某种程度上说明,在院校的教育过程中,对艺术思维与人文关怀的训练需要不断加强。

遭冷待的展陈作品。

在2025年全国美院毕业季展览中,各院校为了平衡展览运营成本、艺术普及与受众体验,在收费政策上呈现出差异化的考量。如中央美院此次毕业展采取了收费制,并且将门票划分为普通门票、团体票、学生票以及校友票,同时对6至14周岁儿童以及老人予以免票;中国美院、四川美院等高校展览则面向社会免费开放……宽松的开放政策极大地降低了公众接触艺术的门槛,也埋下了展陈作品遭受破坏的隐患。

在展览现场,随处可见“展品已损坏”“请勿推碰”“请勿攀爬”等提示,有的作品甚至写明造价,试图以此警示观众,但收效甚微。笔者亲眼所见,来参观的部分家长将美术馆当作游乐场,对孩子在馆内的奔跑、随意触摸展品等行为未及时制止,甚至认为阻止孩子触碰展品会妨碍他们感受美术馆的氛围,这种态度无疑助长了孩子的不良行为。尽管场内有保安巡逻,但面对大量涌入的观众,尤其是低年龄段儿童,难以实现全方位无死角的监管,在管理思路上缺乏预防性管理思维和有效的物理防护手段。在这种情况下,个别创作者的心血结晶不仅没能得到完美呈现,反倒成为了“熊孩子”手下的牺牲品。

结 语

当毕业美展从实体美术馆延伸到线上线下,从单向展示变为互动参与,我们需要警惕的是艺术被流量稀释、被娱乐消解和被技术裹挟的危险。那些乍一眼所看到的毕业展之“热”,热在形式创新的视觉冲击,热在艺术破圈的传播效应,热在游客打卡的“到此一游”,却往往热过一阵后,变成互联网时代下的“冷饭”。但是,能够给艺术品注入永恒生命力的,永远都是创作者对人性的洞察、对时代的追问,是作品沉淀的思想性和精神内涵。

就好比我们所熟知的那些有震撼力的经典作品,极少是热搜上的“常客”,却是人们心中的绝版。归根结底,眼花缭乱的技巧只是构成作品的“外衣”,它的内核是否具有可以照亮人性的微光,能否为时代的困惑提供思考的锚点,才是决定它可否成为不朽之作的关键。这或许就是上一届的毕业“答卷”留给我们的深层启示:在热度中保持冷眼,不是拒绝变化,而是在变化中坚守艺术的本质,在浪潮中找到前行的方向。(立 十)