点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:韩飞 李曼

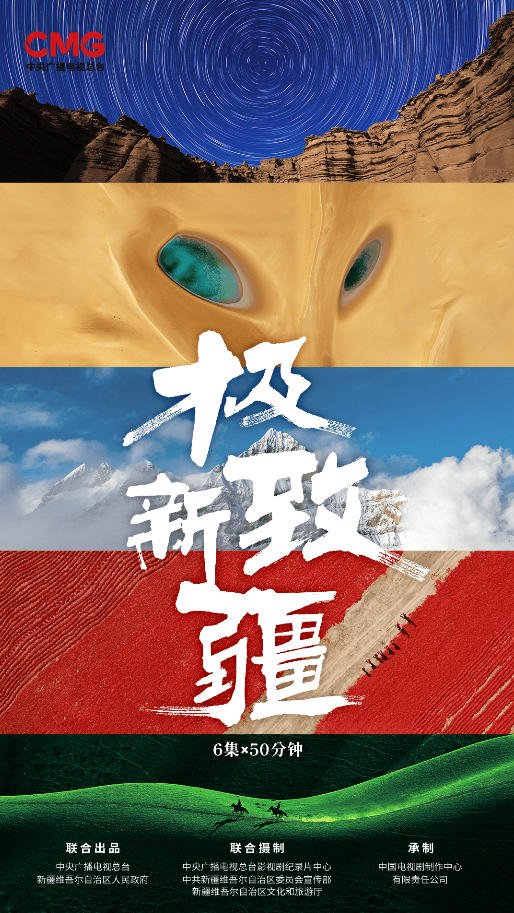

新疆,这片占中国国土面积六分之一的广袤土地,三山夹两盆的地形孕育了极致的自然风光和充满魅力的风土人情。纪录片《极致新疆》借助自然景观与文化景观的融合、空间叙事的创新性营造、文旅传播符号的提炼等途径,呈现了新疆的壮美景致。同时,在“纪录片+文旅”的架构下对传播方式予以创新,力求实现观众从“旁观者”向“旅行者”的流量转变。

自然景观与文化景观交相辉映

新疆的自然景观和文化景观具有鲜明的特质。纪录片《极致新疆》以“明信片式”的景观集锦,宏微视点结合,在视觉美学层面形成一种关于新疆自然景观的富集之美、层次之美。一方面,片中塔克拉玛干沙漠浩瀚沙丘、帕米尔高原连绵雪峰等航拍风景营造出绵延的空间韵律;另一方面,影片提取了新疆的色彩元素,建构了五彩斑斓的新疆景象。新疆的复杂气候和地理孕育出世界罕见的生态多样性,从纯白冰雪到紫色花海,从幽蓝湖泊到苍翠草原,每一种色彩背后,都孕育着生命交融的奇迹。斑斓的色彩、流动的景观,借助扎实的视觉表达,为观众带来了极致体验。

在对新疆进行空间叙事与景象呈现时,影片选取了六个特征显著的地理单元展开。从西北部色彩斑斓的伊犁河谷到西南部巍峨险峻的帕米尔高原,从北部遗世独立的阿尔泰“净土”到东部历史层累的吐哈盆地……每一处地理空间都被提取出独特风景标签和文化品格。不同民族乃至不同物种在特定自然环境中不仅形成了独特的适应性生存智慧,更实现了和谐共生。

影片还赋予地理景观更深厚的文化内涵。第五集《一眼万年》通过交河故城、高昌遗址等历史遗迹,展现了汉唐时期西域与中原的文化互动;克孜尔千佛洞的壁画艺术则展现了四大文明在丝绸之路上的碰撞融合。不同历史时期的文化印记在特定地理空间叠加沉淀,积淀为独特的文化景观。值得注意的是,纪录片并未将多种文化呈现为孤立并置的“马赛克”,而是揭示了文化兼收并蓄的动态过程,体现了中华民族共同体形成的历史逻辑。

此外,《极致新疆》对新疆空间的再现也打破了传统“中心-边缘”的二元框架。例如第六集《澎湃绿洲》中天山北坡经济带的现代城市群与能源工程,重构了人们对边疆的空间想象——这里不再是遥远的边陲,而是国家发展的前沿阵地。纪录片通过乌鲁木齐国际陆港区、疆电外送工程等意象,营造空间叙事逻辑,构建了一种互联互通的新型空间关系,为理解新时代新疆形象提供了新的地理视角。

文旅传播的符号提取与平衡叙事

作为一部大型自然人文类纪录片,《极致新疆》肩负了以纪录片为媒赋能新疆文旅的重任。《极致新疆》为新疆文化和旅游传播发掘出三类具备传播潜力的深层次符号。其一为生态符号,例如雪岭云杉、天山雪莲等特有物种;其二是文化实践符号,如哈萨克族赛马叼羊、维吾尔族达瓦孜等传统体育、游艺与杂技项目,以及木卡姆、玛纳斯等世界非物质文化遗产;其三是地理标志符号,诸如托木尔、喀拉峻-库尔德宁、巴音布鲁克、博格达等世界自然遗产地。这些符号拥有较高的视觉辨识度与文化专属性,避免了旅游目的地形象陷入“同质化”的困境。

当面临生态保护与旅游开发之间的内在矛盾时,《极致新疆》提出了一种实现平衡的叙事策略。影片既呈现了乌鲁木齐国际大巴扎的商业活力、达坂城风电场的蔚为壮观,也记录了护林员、野生动物保护者的坚守;既展现了“荒野”之美,也彰显了勃勃生机。人们感恩自然的馈赠,也小心地呵护着脆弱的生态。这种平衡叙事框架,也反映了当代文旅传播不再把旅游简单等同于经济发展手段,而是将其视为一种和谐有机的“遇见地方”的方式。

《极致新疆》以极致视听展现了新疆独特、丰富的自然和文化资源,让人心驰神往,也让观众感受到新疆的未来,正如那极致的山河,宏伟而不可限量。

(作者韩飞系中国传媒大学电视学院视听传播系副主任、副教授,李曼系浙江传媒学院电视与视听艺术学院教师)