点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:孙红侠

《双梦记》的节目单上写明“取材于《一千零一夜》”,也许这样可以为新编戏提供一个创作背景,但这句话其实并不重要,因为从这个戏的创作起点、创作路径、表达方式与这种表达背后的理念来看,都和是不是“西剧中演”关系不大。“西剧中演”并不是这个戏的卖点和噱头,小剧场也不是。“西剧中演”也好,“老戏新编”也罢,如果起点不是“传统”——这两个被说了太多遍都生了锈的字,那一样没有这个戏目前呈现出来的效果、样貌,和值得被讨论和关注的地方。

《双梦记》最值得关注和讨论之处在于,这个戏做戏的方式。做戏,才有戏。什么是“有戏”?貌似理解不同因而最终的呈现也不同,但其实没有差别——无论古今中外,因为坐在剧场里的人永远是一样的。“有戏”可以被理解为是有戏剧性,也可以是有故事性,有“非奇不传”的传奇性,未必一定指向激烈的矛盾冲突,或者“满台死光光”的悲壮决绝,但一定有让人能坐得住、看得下去的理由,一定不是那种看了第一场第二场就猜得到结局的戏。

做戏的方式,或者说背后的观念,决定了“有戏”还是“没戏”。

《双梦记》凌珂剧照。(图片源于网络)

凌珂的戏,毫无疑问是有让观众坐得住的理由的。名角儿本身自带“有戏”的光环,就像动作片里的成龙,他本人就构成了最大的戏剧性,刘德华也是一样,演的最好的角色一定是他自己,这据说是本色演员的特点。在谈论戏曲时,这样的主角效应被概括为“看戏看角儿”“戏曲是角儿的艺术”。可是,角儿往九龙口一站,就有戏了吗?哪个好演员没有这份天赋和能力呢?既然都有,戏为什么并没有因为有角儿就自然而然地好看了呢?

《双梦记》好看,《双梦记》里有角儿,但《双梦记》不是简单的“戏保人”。

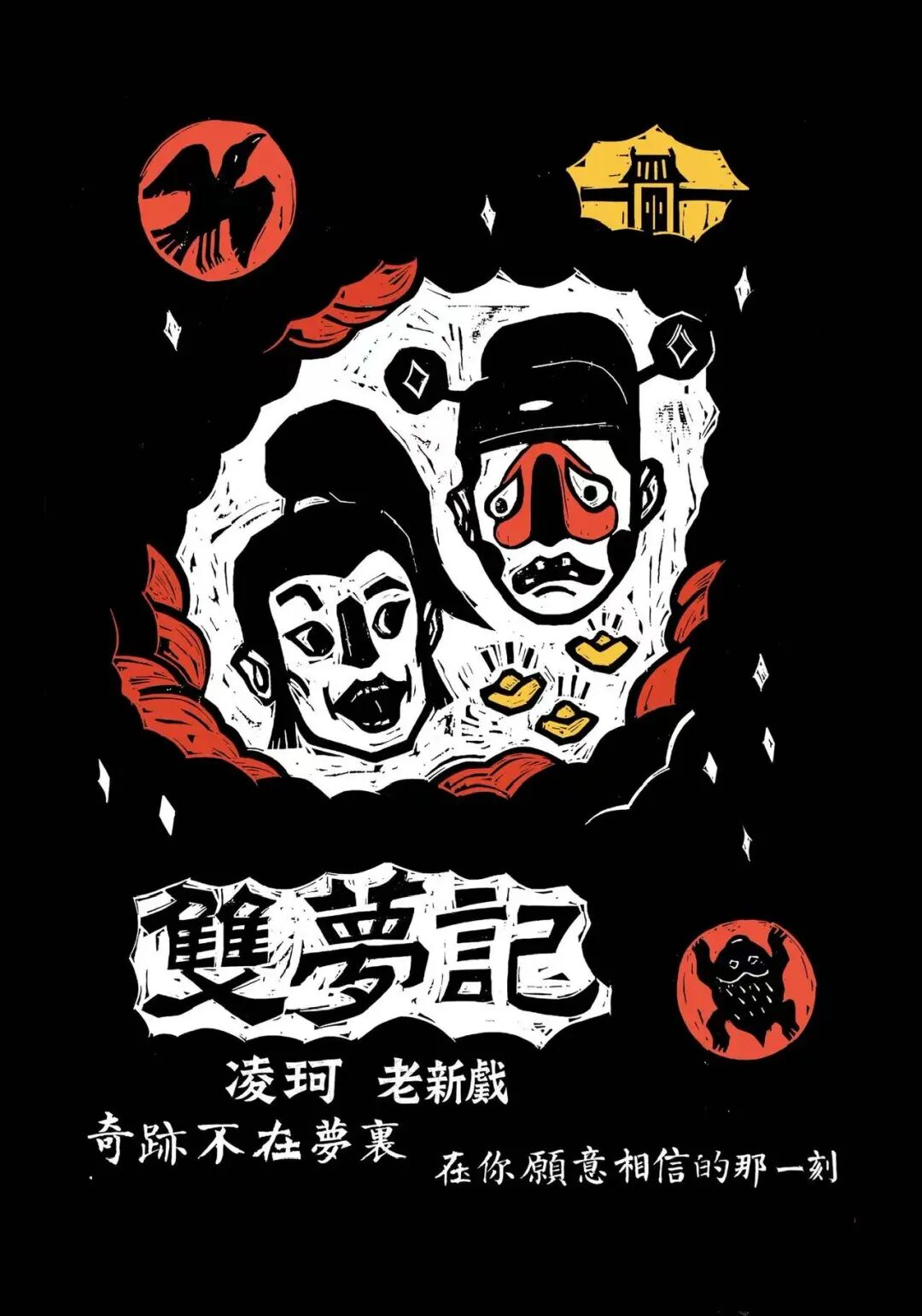

“老新戏”《双梦记》海报。(图片源于网络)

《双梦记》的舞台形式是完全老戏的感觉,这个“老”字是节目单上“老新戏”的老,是在表达一种做戏的立场,一种无处不在地忠实于传统的做戏的方式。

从似乎散漫的结构,到似乎散漫的节奏;从不紧不慢但就有按照老规矩来的有碰头好的出场,到规规矩矩走到九龙口才开口的形式;从看似有一搭无一搭但其实充满了机巧和趣味的“冗长”对话,到曲艺团给跨刀的配角儿那口还不错的“报宅门”的贯口;从乍一看似乎没有什么文采和哲理,但唱起来就是会挂味儿的唱词,到在文本阅读时很可能并找不到笑点,但一旦结合表演,就有能力立刻让观众忍俊不止的对白……这部戏可真如节目单上所印的三个大字:“老新戏”。

老新戏者,是用老方法、老形式排的新戏。新戏是取材于《一千零一夜》还是《聊斋志异》并不重要,都是一个故事框架而已。同时,这可不是一个题材取胜的戏,不是一个抓住某一个“真人真事”就胜了先手的戏。那为什么要看新戏呢?很简单,不能老戏老演,京剧最鼎盛的时期剧目更新也是很快的,观众总要走进剧场体验一个新鲜感。可你要给他看彻底新鲜的东西,看完全脱离了欣赏习惯和欣赏本体的那类新戏,又一定会让忠实的老观众流失得一干二净。所以,中国戏曲有意思的地方在于,唐三千,宋八百,十部传奇九相思,小姐总是花园赠金,岳父总是爱富嫌贫……但无论词山曲海,却永远有什么东西在这里面万变不离其宗,是什么呢?是什么始终没变也不能变呢?是缓慢进化的演出形式,也就是现在说的中国戏曲表演体系那一类东西,这类表演的精髓不是一成不变的,但是形式背后的民族美学观是恒定的。

那一类精髓,余叔岩一定是找到了的,所以成就了余叔岩。凌珂找到了吗?找到没找到,要看少年时期学到没学到,要看四功五法,要看千锤百炼之上形成的肌肉记忆。没办法,这是传统的残酷,也是传统的魅力。从《双梦记》的创作看,他也找到了。

余派有“空谷鹤鸣,巫峡猿唳”之誉,但鹤和猿,这两种动物现代人几乎没见过,就算在动物园里见过也听不到鸣和唳,更别提去空谷和巫峡里体会了。这种高度感性的形容方式,是中国古典艺术批评共有的特征,也正是温儒敏讲的给“利根人”读的。其实这八个字就是在说余叔岩在对以谭鑫培为根脉的老生声腔艺术开枝散叶以后,逐渐拓展了音域,形成了独特的自我,进入空谷和巫峡也就是形容跳出了平凡的境界。拓展了音域,演唱者在表达各种情绪时能够更加自由。忠实地继承着余派的凌珂,也正在不停地用各种方法训练他那条嗓子。音域的拓展,能在老一辈的基础上更进步,因为训练方法和保养方法都更科学和现代了。这种运用声腔的能力,在《双梦记》中展示得毫无意外,这是一个戏在看戏看角儿的千头万绪之中,最首要的看头。

《双梦记》是凌珂自编、自演的,他没在节目单上写“自导”两个字。节目单上也没有出现“导演”的字样,这个用意很明确:没人给他导演,他也可以说自导,但他没那么说,也许从“抱总讲的”到“大拿”都他一个人了,也就不需要导演了。但更深层的原因可能在于:他自己的文本要自己唱着舒服。演后谈的环节里,他确实谈到了剧本的创作,他说他写本子就是“唱着唱着就有了”。这和地方戏里杨兰春编导《朝阳沟》倒有几分相似,都是唱着就有的,杨兰春把这个过程称为“走马看花”,就是一边演一边编,一边编一边演的意思。

我猜,成兆才们,对,地方戏范围里的成兆才们也都是这么干的。京剧里创腔最厉害的人是王瑶卿,至少是之一,去看通天教主给四大名旦创排新戏的过程,都是这样的核心:唱着唱着就有了。武戏也一样,大名鼎鼎的《奇袭白虎团》的编创过程,去看最原始的材料,是1951年前后方荣翔和殷宝忠、曾广发等人在抗美援朝的战壕里读到尖刀班英雄杨育才的英雄事迹以后,演着演着就有了的戏。1963年为了参加现代戏观摩大会,孙秋潮和尚之四才以编剧和导演之名介入整理加工和提高。无论文戏武戏,回看很多成功的作品产生的过程,并非剧本先行。但这可不是说编剧没有用,从陈墨香到翁偶虹,对京剧文学性的推进功不可没,但仍然不能忽视的是他们也是在“演着演着”的同时,打出了更好的本子——“打本子”的这个“打”字完全可以理解为打磨——反复地精进和打磨。

回到对于《双梦记》的讨论,除了“一梦咸鱼翻身,二梦阶层跨越”这两大梦境的戏谑,还真没记住什么核心唱段,就算有,唱词也似乎很“水”——要老戏的那个感觉,词就必须有那个“水”的味道,更重要的是唱词似乎不需要什么深刻的含义,还有不那么完美和通顺的嫌疑。这个就更对了,余派的戏之所以挂味儿,就是抛弃了唱词的合理,以音韵、音调为核心追求,宁可在文辞的层面上相对粗糙,也要在音律和音调上面考究、讲究。这样做的目的是以演唱为核心,是余派能立住的基础。从这点上说,其实老戏的唱词也是讲究一个写意的。这一点怎么从来没有理论家注意过呢?唱词的写意——大差不差就行了,终极目的一定是要为演唱服务。但,那些最深沉、最细腻的情感,那些世上有、戏里有、心里有的表达,那些台上有、座中有的感触,可是一点都不马虎,因为都在唱里,在有话则长、无话则短里。话者,情也,在中国戏曲声腔艺术最核心的两个字——“声情”里。声情者,声中有情,以声传情,声情高度依赖于演唱,所以不同于案头剧的词情。声情并茂、色艺双绝,从来是一切人间情感在高台之上表达的基础、底色、核心。《双梦记》的词,都是为了好听服务的,正符合这一点。凌珂应该不会有当剧作家的野心,他只是想好好演自己的戏,用好他这条嗓子吧?我猜是。

为了这个目标,他居然得自己编剧。

《双梦记》的词虽然貌似记不住几句,但只要凌珂开口一唱,一句一个好。观众都是懂戏的,观众也不都是老年人,年轻人的比例很高——年轻人不喜欢戏曲是一个伪命题,年轻人不喜欢那些让他们不喜欢的任何东西而已。这部戏也绝不仅仅是只有唱,“戏必有技”“戏无技不立”这些原则一个都不少。从穿着富贵衣一副穷相的出场,到后来的抢背吊毛硬僵尸,凌珂不会放弃在一出戏里展示功法全面这一特点,但又必须都在戏里。《双梦记》的技,都在戏里。

余叔岩曾说:“有的人唱戏,唱得是不错,哪儿哪儿都没有毛病,但就是要不出一个好来。”我想这句话应该可以描述太多表演以外的问题吧。大到一部戏,一个演员,小到一个文本,到台上的任何舞美、灯光、任何细节,是“完美的无聊”重要呢?还是“有缺陷的优势”更重要呢?千百年的戏曲观演和京剧的鼎盛其实早已经给出了回答,只不过我们视而不见,或者难得糊涂。

《双梦记》成功了吗?凌珂说还在路上。这个不算年轻的青年演员,数十年以来坚守着他自己的艺术理念,那就是忠实于他爱的,也是让他受益的传统二字,把这作为标签,即使没有所谓的那些“大红大紫”,但他也绝没有被淹没。他很少夸夸其谈他的创作观念什么的,但当拿出作品时,一切不言自明。《双梦记》就是这样一部作品,允许任何人不喜欢,但那只能说明一件事:看新编戏看惯了。(孙红侠)