以戏出人,以戏出功

——对黄梅戏发展状况的思考

作者:少华

黄梅戏唱腔淳朴流畅,以明快抒情见长,表演质朴自然、真实活泼,其雅俗共赏的艺术特性吸引了社会各个阶层的人士。一段时期以来,地方戏曲均出现了不同程度的式微现象,黄梅戏也不例外。主创人才匮乏、剧目创新乏力、剧种个性退化几乎成为所有地方戏剧种共同面临的困境。如何结合现有优势,让黄梅戏摆脱发展的困境?对此,笔者有以下几点思考。

经典剧目的代际传承

经典剧目是人们心中的集体记忆,也是民族文化的一部分,所以对经典剧目的传承必须要重视起来。越剧《红楼梦》、豫剧《朝阳沟》已盛演60余年,持久的生命力恰恰证明经典需要不断传承下去。越剧《红楼梦》每一代都有清晰的传承脉络,如第一代以徐玉兰、王文娟为代表,中生代以钱惠丽、单仰萍、王志萍为代表,新生代以杨婷娜、王婉娜、忻雅琴、李旭丹等为代表。每一代都是从上一代演员手中传承下来,使得剧目的艺术特色得以完整地保留。

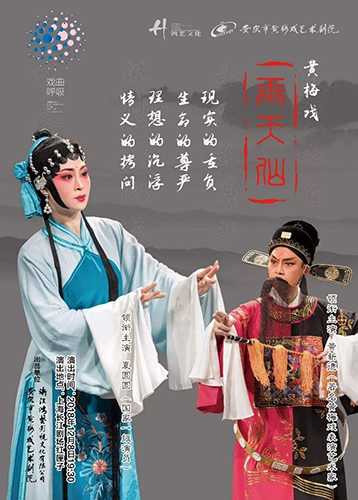

有舆论称,黄梅戏仍在主打《天仙配》《女驸马》,这是在吃老本。我认为“啃老本”本身没有问题,但前提是我们的“本”还在。眼下比“啃老本”更为令人担忧的是老本留下的东西越来越少。《天仙配》《女驸马》是黄梅戏的代表剧目,也是严凤英大师的代表作,虽然很多演员都演过,但代际传承的脉络不清晰,艺术精髓没有得到完整传承。当然,一方面是因严凤英大师的过早离世,另一方面是我们对传承经典的重视不够。所幸,中生代仍活跃在舞台上,韩再芬、杨俊、吴琼等黄梅戏演员都有自己的表演特色,同一部《女驸马》,韩再芬大气沉稳、杨俊俏皮活泼、吴琼则突出演唱优势。因此,对于她们的舞台演出优势,我们要有意识地传承下去。

新创剧目有选择地传承

新时期以来,黄梅戏创作了一批力作,如《无事生非》《柯老二入党》《红楼梦》《徽州女人》《墙头马上》《风尘女画家》《孔雀东南飞》《长恨歌》《雷雨》《逆火》《半个月亮》《小乔初嫁》等。正是凭借这些优秀剧目,让黄新德、蒋建国、马兰、韩再芬、赵媛媛等一批黄梅戏演员脱颖而出,站上了中国戏剧梅花奖的领奖台。

这些剧目,大多因人设戏,一戏一格,包含了新时期黄梅戏探索的大部分成就。对这些剧目可以有选择地传承保留,并在传承过程中进行不断的升级改造,以适应当代的价值观和审美取向。

传承不仅是剧目本身,还有创作理念、创作思路、合作模式。剧目只是载体,承载的还有剧团的艺术精神和艺术风格。如河南豫剧院三团,因一部《朝阳沟》确立了现代戏的演出风格,后来又继续打造出《焦裕禄》《村官李天成》《重渡沟》等一系列优秀现实题材戏剧,形成了品牌效应,这都是积极传承的有效成果。

继续探索黄梅戏音乐剧

黄梅戏语言唱词吸收古诗、古词、民间口语、民谚、民歌的所长,发挥了语近情遥、明白如话的特点,形成雅俗共赏、文野合流、情浓语淡的剧本文学。这种特点使得其与当代音乐结合时出入无间、畅通无阻。

黄梅戏音乐剧是传统艺术与外来艺术的融合创新,是一种新的艺术类型。20世纪90年代,由余秋雨策划、黄梅戏名家马兰主演的第一部以音乐剧命名黄梅戏《秋千架》上演。2008年,由上海戏剧学院打造、关锦鹏导演的音乐剧《长河》中,唱腔部分运用了大量的黄梅戏音乐基调。2015年,黄梅戏音乐剧《贵妇还乡》杂糅了大量西方曲调,如rap、爵士等音乐元素。这些剧作虽未成为“传世之作”,但都在试图把黄梅戏与音乐剧做更好的嫁接,是值得借鉴的有益探索。

探索小剧场创作运营模式

2018年,小剧场黄梅戏《玉天仙》在第三届韩国国际戏剧节荣获最佳国际剧目奖,主演夏园园凭借此剧获得2019年白玉兰主角奖。《玉天仙》的成功,可圈可点。首先,在内容上赋予全新的解读,虽然还是马前泼水的老故事,但表达视角转向对女性婚姻观念的探讨,与当代女性意识的觉醒形成呼应,引起了广泛共鸣。其次,舞台独特,一张桌子、几个凳子、几条绳索,构成了全部舞美。此外,剧组在运营模式上采取主创人员股东制。这种全新的运作方式使整个剧组就像一个公司,作品质量直接关乎“公司”命运,促使主创人员在艺术质量上不断提高。《玉天仙》对小剧场创作运营有很好的探索作用。

积极利用新媒体平台

众所周知,20世纪的黄梅戏有两次“触电”。50年代,因黄梅戏电影《天仙配》《女驸马》的成功,香港拍摄了大量黄梅调电影,使其成为戏曲电影的一个类型片,被称为“梅开一度”。90年代,以导演胡连翠为主导,拍摄了一批黄梅电视剧《家》《春》《秋》《二月》等,再次使黄梅戏走进大众视野,被称为“梅开二度”。黄梅戏两次搭载新兴媒体的便车,在20世纪中国戏曲整体下滑的环境下逆势突围,其优势就在于语言和音乐的通俗性,让黄梅戏与新兴传播手段的结合毫无隔阂。

进入网络时代,一切都“无网不前”,黄梅戏也尝到甜头。今年1月,抖音发布的《2018年抖音大数据报告》显示,黄梅戏2018年在抖音的播放量排名第一,以绝对优势超越其他剧种,给困境中艰难发展的黄梅戏带来一点信心。新媒体有其不可替代的优势,但也要看到不足之处。如新媒体对内容把关不严格、娱乐化倾向严重,容易把严肃的艺术创作变为迎合大众的、庸俗的娱乐消费品。这种倾向应当引起注意。

综上所述,振兴剧种最重要的还是剧目建设。“以戏出人,以戏出功”,让演员、乐队等在剧目中实践、磨练,最终实现人才与剧目的双丰收。进入新时代,地方戏曲的现代化转型发展是每个戏曲剧种共同面临的问题,在当前剧种研究普遍聚焦问题与困境的环境下,不妨聚焦剧种独特优势,以优促优,方能大显身手。(少华)