点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:谢伟锋

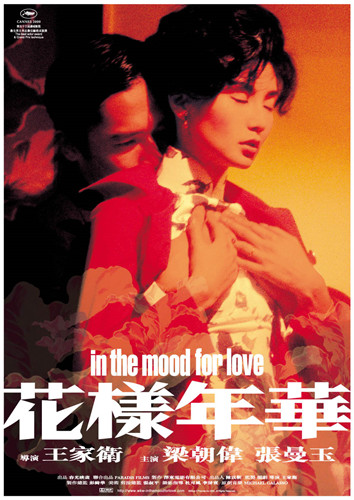

被岁月打捞起来的,一定有它弥足珍贵的理由。由王家卫执导,梁朝伟、张曼玉主演的经典华语电影《花样年华》将推出4K修复版,入围今年第73届戛纳国际电影节“戛纳经典”单元,随后将在世界各地再次巡回上映,纪念《花样年华》上映二十周年。

电影《花样年华》海报

时间雕琢美丽。一晃二十年,蝴蝶未曾飞过沧海,一如当初的周慕云和苏丽珍。此刻再提及这两个颇具“港味”和“海派”的名字,很多人已想不起是哪部电影里的角色,而一提到《花样年华》,便立刻想到张曼玉26套旗袍的打样。如果仅仅沦陷于苏丽珍婀娜多姿的身段,并感叹此片东方含蕴的美学,恐怕是对这部经典影片的“先入为主”。

当不受祝福的情感萌发,遇上礼仪与世俗的碰撞,无疑是头破血流的。婚外情向来是敏感问题,处理不好,露骨与粗鄙就掩盖不住。《英国病人》《廊桥遗梦》用西方的方式述说这一禁忌,且不落悲剧的窠臼,虽然有遗憾,这显然是世人和艺术达成的共谋。而它们在《花样年华》面前,也会稍显粗线条。

《花样年华》并非讲述了什么晦涩哲学,只是藏了太多隐喻在里面,需要一帧一帧地品。明的暗的包袱,观众耐心去解,就有了慢火烹小鲜的滋味,甚至还有意外的发现——26套旗袍里埋伏了女主对生活的五味杂陈,但它们在电影里的戏份,可能连“灯”都不及。

“雨夜下的灯盏”“周慕云屋里的台灯”“转角楼梯上的壁灯”“2046号房间外走廊上的吊灯”……电影是光与影的艺术,王家卫信手拈来,用“灯”这个现代文明的工具来遣怀男女主人公压抑又奔涌的情感变化——心里都是不能说的秘密,把它们都写在周慕云和苏丽珍的脸上,难免面目模糊。于是,“灯”就成了旁白。

不止如此,诸如挂钟、雨伞、电饭煲、报纸……《花样年华》把道具置于画面的重要位置,与隐藏在暗处的镜头交错着,与浅淡的台词相烘托,六十年代香港一角的氤氲由此而生。秘而不宣的味道,和王家卫闪躲世人的墨镜,都是如出一辙。

从头到尾,《花样年华》几乎找不到一个“爱”字,要的就是“人居繁华处,心向独处寻”。周慕云与苏丽珍因彼此的配偶出轨而相互依偎,他们都是敏感又懦弱的人,但复杂的情愫又男女有别。这其中,周慕云更显暧昧:几次主动性的伸手试探之后,似乎就有捅破窗户纸的冲动……这些,都被很巧妙地“掩饰”了,但也留出些许踪迹。苏丽珍问他,为什么都是受伤,“你看起来就没事一样”,结果被顾左右而言他。王家卫的台词从来没有一句废话,其中的“细思恐极”,留给观众自己去玩味。

虽然并不都是美丽的样子,但两个人的情感依旧纯粹。相比于市井走夫、麻将煲粥,两个人在一起撰写武侠小说,更显得阳春白雪些。喜欢是放肆,爱是克制,《花样年华》却没有给出一个清晰的界限突破。电影里很多情景的推进,都是直奔主题的。到后来,恐于人言可畏,也没有自信能给苏丽珍想要的,周慕云出走南洋。男人大多不会在感情世界里拖泥带水,但也并非风轻云淡。在吴哥窟里的秘密倾吐,周慕云或许得到解脱。至于苏丽珍,以及那个叫做“庸生”的孩子,则继续在港式的斑驳里游走人生。

“庸生”大致是金庸与梁羽生的“各取一字”。武侠江湖的风起,是香港文化的特殊印记,且独步一时。《花样年华》以此致敬1962年,那是一个风云际会的时代,也是个人命运起伏的年代。影片中,穿插法国总统戴高乐访问柬埔寨的历史画面,让影片没有脱离宏观的叙事。殖民色彩的淡去,对于彼时的柬埔寨和香港都是“进行时”,带来了社会浪潮的暗流涌动。身在其中,难免沉浮,这也赋予了普通人感情萌发的“时”与“势”。从这个意义上说,《花样年华》算是突破了一些界限。

周慕云的扮演者,也就是王家卫的御用男主梁朝伟也是1962年生人,张曼玉祖籍上海,这也是苏丽珍的来处。时间、地点都有交待,是不是王家卫的执念呢?在《花样年华》4K修复版里,不妨自己去寻找答案。(谢伟锋)

光明网文艺评论频道面向社会长期征集优秀稿件。诚邀您围绕文艺作品、事件、现象等,发表有态度、有温度、有深度的评论意见。文章2000字以内为宜,表意清晰,形成完整内容。来稿一经采用,将支付相应稿酬。请留下联系方式。感谢您的关注与支持!投稿邮箱:wenyi@gmw.cn。

光明网文艺评论频道面向社会长期征集优秀稿件。诚邀您围绕文艺作品、事件、现象等,发表有态度、有温度、有深度的评论意见。文章2000字以内为宜,表意清晰,形成完整内容。来稿一经采用,将支付相应稿酬。请留下联系方式。感谢您的关注与支持!投稿邮箱:wenyi@gmw.cn。