点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:郑军

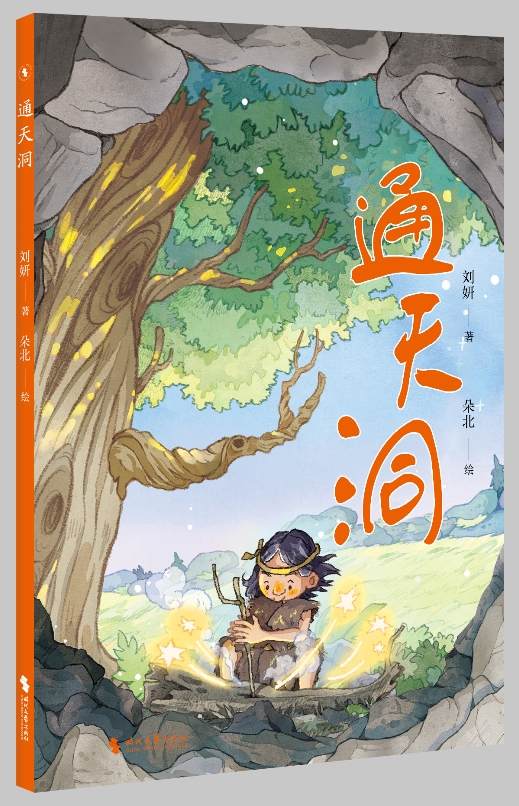

在大众传统认知里,科幻故事似乎总与未来时空、宇宙飞船、机器人紧密相连。然而,科幻创作的边界其实远不止于此,荒蛮的远古时代同样能为科幻故事提供独特土壤。法国电影《火战》、美国电影《史前一万年》便是以原始生活为背景的科幻佳作。如今,中国儿童科幻领域也迎来了一部开创性作品——国内首本科幻儿童题材绘本《通天洞》,它在多个维度实现了从“0”到“1”的突破。

文字出现前,古代人类的生活充满未知,为艺术创作留下巨大想象空间,这也是远古素材适用于科幻作品的关键因素。《通天洞》的故事就设定在距今一万年前的无文字时代,将读者带回到遥远的过去。

科幻常聚焦颠覆式技术,这类技术能极大地改变生活,引发戏剧冲突。人们往往觉得科幻只关乎未来科技,实则不然。远古虽无高科技,但人类从保存自然野火到钻木取火,实现了技术飞跃,《通天洞》正契合科幻这一选题思路。在书中,“勇”的阿婆因野火蔓延不幸丧生,“勇”却努力驯服火,让其为部落所用,展现了人类对自然力的掌控,契合科幻作品中人类借助技术进步探索自由的永恒主题。

好奇心是科学进步的核心驱动力。“勇”自幼就充满好奇,喜欢提问,长大后为实现人工取火不断尝试,用木棍与木棍、木棍与石头摩擦,甚至将木棍置于阳光下曝晒,最终在有孔洞的枯树干上成功钻出火星。“勇”的经历就像远古科学家的探索之路,体现了技术在不断试错与思考中发展。

与部分打着远古背景旗号,实则传递现代生活观念的影视作品不同,《通天洞》真实还原了原社会的生活。书中人物居住在天然洞穴,因不会加固常受洞穴崩塌威胁;以打猎为生,用土炉烤肉、兽皮取暖;食物匮乏,一天仅吃一顿饭;漫长冰雪季让族人都掌握了滑雪技能。

在那个时代,野火是人类唯一能源,至关重要。它可取暖、烤制食物、烘干兽皮、驱赶野兽,没有火,人们夜间无法出行。野火需专人在石窟窿中看管,不断添加枯枝野草维持火种,同时还要防范“风神”助燃导致火势失控。

从考古学来看,人类在140万年前开始使用天然野火,40万年前掌握钻木取火技术。由于古人类相互隔绝,人工取火技术可能在不同部落多次独立发明,这让《通天洞》的情节更具合理性。

尽管古人类没有文字,但已拥有语言。约三十万年前,人类进化出能发出语言的器官,四万多年前正式形成口头语言。不过远古时期的语言简单得多,缺乏现代语言的丰富词汇和复杂语法。作者忠实还原这一背景,书中人物命名、交谈内容简单直白,多借助场景和动作描写推动叙述,使故事充满朴质感,画面感十足,成为本书一大亮点。

作者偶尔以上帝视角补充背景信息,如介绍通天洞位于新疆的实际位置及其气象特征。“通天洞”是真实的考古遗址,这种取材现实的创作方式值得称赞。著名科幻经典《古峡迷雾》便是童恩正前辈在三峡考古现场构思而成。作者刘妍亲赴新疆,在通天洞实地考察四年,对洞口宽度、走向及周围环境的描写生动逼真,作品极具现场感。当下主流科幻常追求闭门造车式的“高概念”创作,刘妍深入生活、实地采风的做法为创作者树立了榜样。

当下,“野外生存”类电视节目备受欢迎,一些人因在野外手工打造生活环境成为网红,这反映出生活在城市中的现代人渴望了解人与自然如何亲密相处。《通天洞》全面描绘原始生活,满足了读者这一阅读需求。书中的自然界既浪漫又残酷,是人类生存的根基,却也能随时夺走生命,熊在洞穴附近出没,不少族人命丧兽口。

故事虽未明确点明,但部落显然处于母系社会,外婆和母亲担任部落领袖,为读者增添了新奇感。

当下AI创作话题热度高涨,许多人担忧作家会被AI取代。但像《通天洞》这种“从0到1”的作品,融入了作者的真情实感与原创想象,将原始素材转化为文字,这是AI目前无法做到的。经得住AI大潮考验的,必然是这类充满原创精神的作品。

(作者系科学文化作家)