点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:徐勤玲

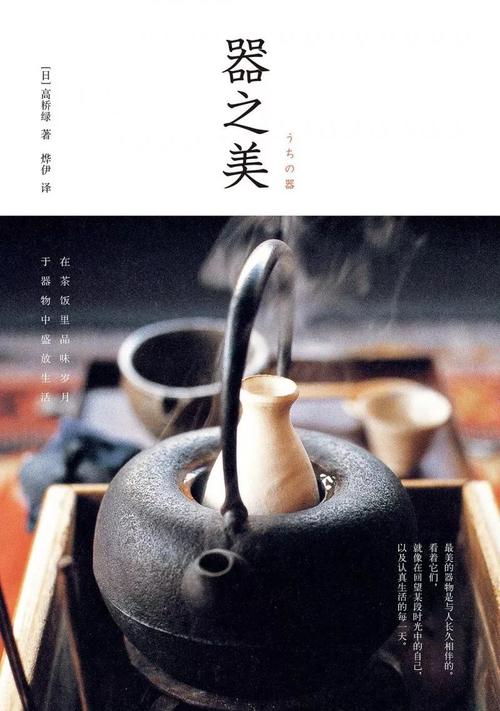

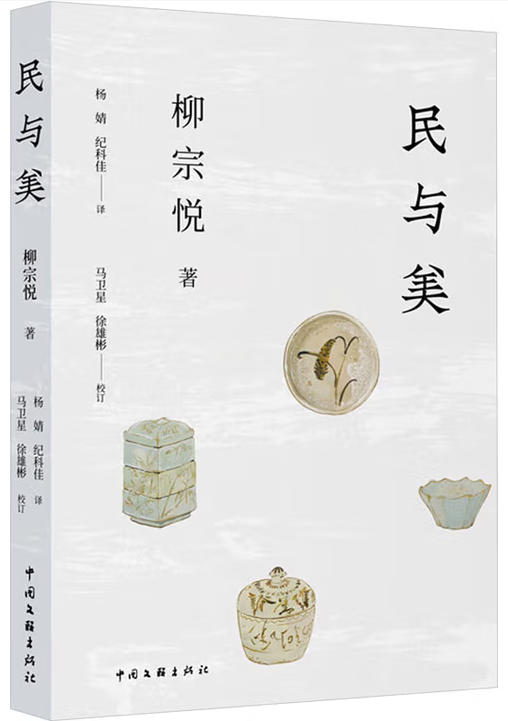

当阅读日本作家高桥绿的《器之美》时,我被深深震撼:看似普通的锅碗瓢盆,竟然散发出一种温暖、朴素、安宁的生活之美。这种美从何而来?直到接触到日本民艺学家柳宗悦的《民与美》一书,我才若有所悟。

柳宗悦是日本民艺理论的创始人,他在《民与美》中系统阐释了自己的民艺思想。他将民众的工艺简称为“民艺”,认为民艺必然是手工艺。柳宗悦从探讨杂器之美入手,建构了在生活基础之上的美学观。所谓杂器,是指普通民众使用的日常用品,主要是指厨房的碗、盘子、盆等各种器具,它们也是由工匠手工制作的工艺品。

将柳宗悦的《民与美》与高桥绿的《器之美》对读,我们可以发现器之美首要在于健康和道德。日常器具最真实地展现了民众的生活,而感受器之美就是感受生活之美。这些日常器具把工匠和使用者连接在一起,守护、温暖着他们的生活,因而柳宗悦的美学观必然包含着生活之美的真谛,理应成为我们建构生活之美的基础。深入理解柳宗悦美学观的核心——健康和道德,有助于我们发现生活美的真谛。

柳宗悦的美学观以禅宗为基础,同时融汇东西方哲学精华。他提出“健康性”是工艺美的标准,认为健康是“常态”,是作为平常之物应该具有的性质,这些物品符合生活、符合自然,蕴含着创作者的内心和使用者的心情。他十分强调工艺作品的“德”,即指作品应具有“诚”,即“正确性”。他说:“作为理想的侍奉人类生活的物品,在美的基础上还要具备‘诚实’‘正确’等诸如此类的性质。若对美进行深入解读,则其还应融合‘良善’之质。”所谓的健康还指恰当地运用天赐的机能,一切都保持平衡的状态,相当于“无事”“安泰”“平稳”“平静”等。他的美学观充满了对质朴的追求和对良善的挚爱。柳宗悦对“健康”的论述颇为丰富,他指出,“过去在日本,将茶道美学中所孕育出的‘闲寂’‘雅致’等作为美的标准……‘雅致’最重要的基础就是可靠性和健康性。”

而道德,则是工艺作品之美最可靠的保障。柳宗悦说:“诚实之物、正直之物、自然之物、纯正之物、安泰之物、平稳之物、朴素之物、健康之物、挺拔之物、遵循大道之物,我将这些性质归结为作品之德。”“若然我们必须思考何为正确之美,正确已然存在于道德的世界中……我们看一个作品,若能由此联想到正确的生活,则其已然是美的。”

关于道德与生活的关系,中国儒家文化提供了详尽的论述。在生活中,如果我们能够用“仁”“义”“礼”等儒家的道德准则规范我们的行为,做到孟子所说的“仰不愧于天,俯不怍于人”,就会获得内心的坦荡和安宁,而美,正深藏于这样的平静之心中。

以健康和道德为基础的生活之美,在日本茶道大师那里表现为“优雅”,在中国古代文人那里则是“典雅”。日本学者冈仓天心在《茶之书》中说:茶道大师们秉持着这样的信念——只有将艺术融合贯穿于生活,真正的艺术鉴赏才有可能。因此他们力求将在茶室中习得的高度优雅来规范自己的日常生活。在任何场合,他们都保持精神上的平静。他们的谈吐永远不会干扰周围的和谐。服装的剪裁与颜色、举止步态都表露出艺术的人格。凡此种种都是不能轻视的事情,因为一个人只有自己美,才有资格去接近美。因此,茶道大师们努力使自己成为艺术本身,而非仅仅是艺术家。我国唐代诗论家司空图的《二十四诗品》中的“典雅”,也塑造了一个诗性的空间:“玉壶买春,赏雨茆屋。坐中佳士,左右修竹。白云初晴,幽鸟相逐。眠琴绿阴,上有飞瀑。落花无言,人淡如菊。书之岁华,其曰可读。”在这里,典雅是文人生活空间与诗性空间的叠合。中国古代文人把生活空间塑造为艺术空间,生活变得诗意化。

“努力使自己成为艺术,把普通的日子过成诗”,是可以达到的境界。柳宗悦在《民与美》中引用了苏轼的一首词,恰合这种境界:“庐山烟雨浙江潮,未至千般恨未消。到得还来别无事,庐山烟雨浙江潮。”保持一颗平常心,追求“别无事”的境地,“最终我们就会看清这些如泉涌般的美是何等自然、无事、平常。”(徐勤玲)